й«ҳе®—гҒ®гҖҢгғӯгӮ·гӮўжҺҘиҝ‘гҖҚгҖҒжңқй®®гӮ’еҚұж©ҹгҒ«йҷҘгӮҢгӮӢ

гҖҖгҖҢд»ҠеҫҢгҖҒж•°дёҮгҒ®ж°‘гҒЁзҙ„жқҹгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒз§ҒгҒҜгҒӮгҒҲгҒҰиҮӘеҲҶиҮӘиә«гӮ’иҒЎжҳҺгҒ гҒЁгҒҜиҖғгҒҲгҒҡгҖҒгҒӮгҒҲгҒҰж§ҳгҖ…гҒӘдәӢеӢҷгҒ«е№ІжёүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮзӢЎзҢҫгҒӘдәәгҖ…гҒЁгҒҜжҺҘи§ҰгҒӣгҒҡгҖҒеҖӢдәәиІЎз”ЈгҒҜйӣҶгӮҒгҒҡгҖҒгҒҹгҒ е…¬зҡ„гҒӘгҒ“гҒЁгҒ гҒ‘гӮ’иҒһгҒҸгҒ гӮҚгҒҶгҖҚ

гҖҖеЈ¬еҚҲи»Қд№ұпјҲ1882е№ҙпјүгҒЁз”Із”іж”ҝеӨүпјҲ1884е№ҙпјүгҒЁгҒ„гҒҶ2гҒӨгҒ®еӨүд№ұгӮ’зөҢйЁ“гҒ—гҒҹеҫҢгҖҒй«ҳе®—гҒ®жЁ©еЁҒгҒҜең°гҒ«иҗҪгҒЎгҒҹгҖӮеЈ¬еҚҲи»Қд№ұгҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҹзӣҙжҺҘгҒ®еҺҹеӣ гҒҜгҖҒй«ҳе®—еӨ«еҰ»гҒ®иҙ…жІўгҒЁй–”ж°ҸдёҖж—ҸгҒ®и…җж•—гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒз”Із”іж”ҝеӨүгҒҢз№°гӮҠеәғгҒ’гӮүгӮҢгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒй«ҳе®—гҒҢжё…гҒ«еҜҫжҠ—гҒ—гҒҰгҖҢжңқй®®гҒ®иҮӘдё»гҖҚгӮ’жҺІгҒ’гҒҹйҮ‘зҺүеқҮпјҲгӮӯгғ гғ»гӮӘгғғгӮӯгғҘгғіпјүгӮүжҖҘйҖІй–ӢеҢ–жҙҫгҒ«д»ҳе’Ңйӣ·еҗҢгҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҒ гҒЈгҒҹгҖӮй«ҳе®—гҒҜз”Із”іж”ҝеӨүгҒ®еҫҢеҮҰзҗҶгӮ’гҒҷгӮӢжјўеҹҺжқЎзҙ„гӮ’з· зөҗгҒ—гҒҹзӣҙеҫҢгҒ®1885е№ҙ1жңҲ15ж—ҘгҖҒеӣҪж°‘гҒ®еүҚгҒ«жҒҘиҫұзҡ„гҒӘеҸҚзңҒж–ҮгӮ’еҮәгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒжң¬иіӘзҡ„гҒ«гҒҜеӨүгӮҸгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮеҪјгҒҜиЁҖгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’е®ҲгӮүгҒӘгҒ„дәәгҒ гҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖз”Із”іж”ҝеӨүгҒ®зӣҙеҫҢгҖҒй«ҳе®—гҒҜжңқй®®гҒ®йҒӢе‘ҪгҒ«еј·гҒ„еҪұйҹҝгӮ’еҸҠгҒјгҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢеӨ§гҒҚгҒӘгҖҢеӨ–дәӨзҡ„иіӯгҒ‘гҖҚгҒ«жүӢгӮ’еҮәгҒҷгҖӮжё…ж—ҘдёЎеӣҪгӮ’гҒ‘гӮ“еҲ¶гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҢ第3гҒ®еӢўеҠӣгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгғӯгӮ·гӮўгҒ®еҠӣгӮ’еҖҹгӮҠгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҒ®гҒ гҖӮй«ҳе®—гҒ®жұәж–ӯгҒ«жұәе®ҡзҡ„гҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒеӨ–дәӨж¬Ўе®ҳгҒ«и©ІеҪ“гҒҷгӮӢеҚ”ејҒдәӨжёүйҖҡе•ҶдәӢеӢҷгӮ’жӢ…еҪ“гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгғүгӮӨгғ„еҮәиә«гҒ®еӨ–дәӨе®ҳгғ‘гӮҰгғ«гғ»гӮІгӮӘгғ«гӮҜгғ»гғЎгғ¬гғігғүгғ«гғ•гҒ гҒЈгҒҹгҖӮеҪјгҒ®еӨ«дәәгҒ®гғӯгӮ¶гғӘгғјгҒҢ1930е№ҙгҒ«еҮәгҒ—гҒҹгҖҺгғЎгғ¬гғігғүгғ«гғ•иҮӘдјқгҖҸгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒж—Ҙжң¬гҒҜгҖҢ300е№ҙеүҚгҒӢгӮүжңқй®®гҒ®е®ҝж•өгҖҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжё…гҒҜгҖҢиҮӘиә«гҒ®йҡ·еұһеӣҪпјҲжңқй®®пјүгҒҢз·ҠжҖҘгҒӘзҠ¶жіҒгҒ«йҷҘгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҖҒгҒҜгҒҹгҒ—гҒҰж—Ҙжң¬гҒӢгӮүдҝқиӯ·гҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒ®гҒӢгҒҜгҒҚгӮҸгӮҒгҒҰжҮҗз–‘зҡ„гҖҚгҒӘзҠ¶ж…ӢгҒ гҒЈгҒҹгҖӮгӮӮгҒ—гҖҢжңқй®®гҒҢжё…еӣҪд»ҘеӨ–гҒ®гҒӘгӮ“гӮүгҒӢгҒ®д»–гҒ®еҠӣгҒ«й јгӮүгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖҚгҒ®гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒ®д»ЈжЎҲгҒҜеӣҪеўғгӮ’жҺҘгҒ—гҒҹеӨ§еӣҪгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢгғӯгӮ·гӮўгҒ«йҒ•гҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖҚ

гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгҒҜжңқй®®гҒ®е®—дё»еӣҪгӮ’иҮӘиӘҚгҒҷгӮӢжё…гӮ„гҖҒгҒқгҒ®иҝ‘гҒҸгҒ§иҷҺиҰ–иҖҪгҖ…гҒЁж©ҹдјҡгӮ’зӢҷгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹж—Ҙжң¬гҒҜгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгғӯгӮ·гӮўгҒ®еҚ—дёӢгӮ’йҳ»жӯўгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҢгӮ°гғ¬гғјгғҲгғ»гӮІгғјгғ гҖҚгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹеҪ“жҷӮгҒ®иҰҮжЁ©еӣҪгҒ§гҒӮгӮӢиӢұеӣҪгӮ’еҲәжҝҖгҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒ®гҒӮгӮӢеҚұйҷәгҒӘеӢ•гҒҚгҒ гҒЈгҒҹгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒй јгӮҠгҒҹгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜжңқй®®гҒ®еёҢжңӣдәӢй …гҒ«гҒҷгҒҺгҒҡгҖҒгғӯгӮ·гӮўгҒҢгҒқгӮҢгӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгӮӢгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиӢӣй…·гҒӘд»ЈдҫЎгӮ’иҰҒжұӮгҒҷгӮӢгҒӢгҒҜгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ„гҒҡгӮҢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒй«ҳе®—гҒҢгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒйҮҚиҮЈгҒҹгҒЎгҒЁзҶҹиҖғгҒ—гҒҰжұәж–ӯгӮ’дёӢгҒ—гҒҹеҫҢгҒҜгҖҒжҸәгӮүгҒҗгҒ“гҒЁгҒ®гҒӘгҒ„е§ҝеӢўгҒ§е®ҹиЎҢгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖе…·дҪ“зҡ„гҒӘеӢ•гҒҚгҒҢе§ӢгҒҫгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜ1884е№ҙ12жңҲгҒӢгӮүгҒ гҒЈгҒҹгҖӮгғЎгғ¬гғігғүгғ«гғ•гҒҜй•·еҙҺгҒ§й§җж—ҘгғӯгӮ·гӮўе…¬дҪҝгҒ®гӮўгғ¬гӮҜгӮөгғігғүгғ«гғ»гғҖгғ“гғүгғ•гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҢжңқй®®гӮ’гғӯгӮ·гӮўгҒ®дҝқиӯ·еӣҪгҒ«гҒ—гҒҰй«ҳе®—гӮ’дҝқиӯ·гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒ200дәәгҒ®жө·и»ҚгҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹиүҰйҡҠгӮ’д»Ғе·қпјҲгӮӨгғігғҒгғ§гғіпјүгҒ«йҖҒгҒЈгҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶйӣ»е ұгӮ’жү“йӣ»гҒ—гҒҹгҖӮеӨ–дәӨй•·е®ҳгҒ«гҒӮгҒҹгӮӢзқЈејҒдәӨжёүйҖҡе•ҶдәӢеӢҷгҒ®йҮ‘е…ҒжӨҚпјҲгӮӯгғ гғ»гғҰгғігӮ·гӮҜпјүгҒ«гҒҜдёҖиЁҖгӮӮдјқгҒҲгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгғҖгғ“гғүгғ•гҒӢгӮүгҒ“гҒ®е ұе‘ҠгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгғӯгӮ·гӮўеӨ–зӣёгҒ®гғӢгӮігғ©гӮӨгғ»гӮ®гғјгғ«гӮ№пјҲ1820пҪһ1895пјүгҒҜгҖҒйқһеёёгҒ«жӮ©гӮ“гҒ гҖӮгғӯгӮ·гӮўгҒҜ1884е№ҙ7жңҲ7ж—ҘгҒ«жңқй®®гҒЁдҝ®еҘҪйҖҡе•ҶжқЎзҙ„гӮ’з· зөҗгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒеёёй§җгҒ®е…¬дҪҝгҒҜжҙҫйҒЈгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„зҠ¶жіҒгҒ гҒЈгҒҹгҖӮзңҹж„ҸгӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгӮ®гғјгғ«гӮ№гҒҢжңқй®®гҒ«иЎҢгҒҸй§җж—ҘгғӯгӮ·гӮўе…¬дҪҝйӨЁгҒ®гӮўгғ¬гӮҜгӮ»гӮӨгғ»гӮ·гғҘгғҡгӮӨгӮЁгғ«дёҖзӯүжӣёиЁҳе®ҳгҒ«йҖҒгҒЈгҒҹйӣ»ж–ҮгӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгҖҒж®әдјҗгҒЁгҒ—гҒҹеёқеӣҪдё»зҫ©еӨ–дәӨгҒ®жңҖеүҚз·ҡгҒ«гҒ„гҒҹеҪјгҒ®ж…ҺйҮҚгҒ•гӮ’иӘӯгҒҝгҒЁгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҖҢжңқй®®гҒҢгғӯгӮ·гӮўж”ҝеәңгҒ«жңӣгӮҖгҒ“гҒЁгҒҢдҪ•гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰжңқй®®гҒҢдҪ•гӮ’жҸҗжЎҲгҒҷгӮӢгҒ®гҒӢгӮ’зҹҘгӮүгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒзҸҫеңЁгҒ®жңқй®®гҒҢеӨ–еӣҪеҲ—еј·гҒЁдҪ•гӮүгҒӢгҒ®еҸ–гӮҠеј•гҒҚгӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ„гҒӢгҒ«еҚұйҷәгҒӢгҖҒд»–еӣҪгҒЁжқЎзҙ„гӮ’з· зөҗгҒ—гҒҰе®ҲгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹжңқй®®гҒ®дҪҚзҪ®гҒҘгҒ‘гҒҢгҒ„гҒӢгҒ«и„ҶејұгҒӢгӮ’гҖҒгғЎгғ¬гғігғүгғ«гғ•гҒ«гӮҲгҒҸзҗҶи§ЈгҒ•гҒӣгӮҲгҖҚгҖӮжё…гҒЁж—Ҙжң¬гҒҢзӣ®гӮ’е…үгӮүгҒӣгҒҰгҒ„гӮӢзҠ¶жіҒгҒ§гғӯгӮ·гӮўгҒ«жҺҘиҝ‘гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒжҲҰдәүгӮ’еј•гҒҚиө·гҒ“гҒ—гҒӢгҒӯгҒӘгҒ„гҒҚгӮҸгӮҒгҒҰж•Ҹж„ҹгҒӘеӨ–дәӨиЎҢзӮәгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’дјқгҒҲгҒҹгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖи»ҚиүҰгғ©гӮәгғңгӮӨгғӢгӮҜгҒ«д№—гҒЈгҒҰ1884е№ҙ12жңҲ28ж—ҘгҒ«д»Ғе·қгҒ«еҲ°зқҖгҒ—гҒҹгӮ·гғҘгғҡгӮӨгӮЁгғ«гҒҜгҖҒ30ж—ҘгҒ«гӮҪгӮҰгғ«гҒ«еҲ°зқҖгҒ—гҒҹгҖӮгғЎгғ¬гғігғүгғ«гғ•гҒҜгӮ·гғҘгғҡгӮӨгӮЁгғ«гҒ«гҖҒжңқй®®гӮ’гғ–гғ«гӮ¬гғӘгӮўгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдҝқиӯ·еӣҪгҒ«гҒҷгӮӢгҒӢв–ҪгҒқгӮҢгҒҢдёҚеҸҜиғҪгҒӘгӮүгҒ°гҖҒжңқй®®гӮ’дёӯз«ӢеҢ–гҒ—гҒҰгҖҢгӮўгӮёгӮўгҒ®гғҷгғ«гӮ®гғјгҖҚгҒ«гҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҒЁиҝ°гҒ№гҒҹгҖӮгҒқгҒ®д»ЈдҫЎгҒҜгҖҒжңқй®®еҚҠеі¶еҚ—йғЁгҒ®дёҚеҮҚжёҜгҒ§гҒӮгӮӢгӮҰгғігӮігғ•гӮ№гӮӯгғјж№ҫпјҲжөҰй …пјҲгғқгғҸгғіпјүгҒ®иҝҺж—Ҙж№ҫпјҲгғЁгғігӮӨгғ«гғһгғіпјү)гҒ гҒЈгҒҹгҖӮж—Ҙжң¬гӮ’еҲәжҝҖгҒҷгӮӢгҒ«йҒ•гҒ„гҒӘгҒ„гҖҒгҒҚгӮҸгҒ©гҒ„жҸҗжЎҲгҒ гҒЈгҒҹгҖӮж…ҺйҮҚгҒӘгӮ®гғјгғ«гӮ№гҒҜгҒ“гӮҢгҒ«йЈҹгҒ„гҒӨгҒӢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮзҝҢе№ҙ1885е№ҙ1жңҲ20ж—ҘгҖҒжңқй®®гӮ’дҝқиӯ·еӣҪгҒ«гҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҢжё…гҒҫгҒҹгҒҜж—Ҙжң¬гҒЁиЎқзӘҒгҒҢиө·гҒҚгҖҒгғӯгӮ·гӮўгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгӮӢеҲ©зӣҠгӮҲгӮҠгҒҜгӮӢгҒӢгҒ«еӨ§гҒҚгҒӘзҠ зүІгӮ’жү•гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖҚгҒЁгҒҷгӮӢе ұе‘ҠжӣёгӮ’жӣёгҒҚгҖҒгӮўгғ¬гӮҜгӮөгғігғүгғ«3дё–гҒ®иЈҒеҸҜгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгҖӮ

гҖҖжңқй®®гҒҜгҒқгӮҢгҒ§гӮӮгҒӮгҒҚгӮүгӮҒгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮз”Із”іж”ҝеӨүгҒ®дҝ®дҝЎдҪҝгҒ®дёҖиЎҢгҒЁгҒ—гҒҰ1885е№ҙ2жңҲгҒ«жқұдә¬гҒ«еҗ‘гҒӢгҒЈгҒҹгғЎгғ¬гғігғүгғ«гғ•гҒҜгғҖгғ“гғүгғ•гҒ«дјҡгҒ„гҖҒгғүгӮӨгғ„иӘһгҒ®еҸЈдёҠжӣёгӮ’жёЎгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгғӯгӮ·гӮўгҒ«гҖҒ2000дәәгҒ®е…өеЈ«гӮ’дҪңгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘе°Ҷж Ў4дәәгҒЁдёӢеЈ«е®ҳ16дәәгҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹи»ҚдәӢж•ҷе®ҳгӮ’жңқй®®гҒ«йҖҒгҒЈгҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҒЁдјқгҒҲгҒҹгҖӮ

гҖҖгҒқгҒ®зӣҙеҫҢгҖҒгҖҢгӮ°гғ¬гғјгғҲгғ»гӮІгғјгғ гҖҚгҒ®еөҗгӮ’жңқй®®еҚҠеі¶гҒ«еј•гҒҚиҫјгӮ“гҒ й©ҡгҒҸгҒ№гҒҚдәӢ件гҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҹгҖӮиӢұеӣҪгҒҢгғӯгӮ·гӮўгӮ’гҒ‘гӮ“еҲ¶гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒ4жңҲ15ж—ҘгҖҒе·Ёж–Үеі¶пјҲгӮігғ гғігғүпјүгӮ’зӘҒеҰӮеҚ й ҳгҒ—гҒҹгҒ®гҒ гҖӮиӢұеӣҪгҒҜгӮўгғ•гӮ¬гғӢгӮ№гӮҝгғігӮ’гӮҒгҒҗгӮӢдёЎеӣҪгҒ®еҜҫз«ӢгҒҢж·ұгҒҫгҒЈгҒҹзҠ¶жіҒгҒ§гҖҒгғӯгӮ·гӮўгҒҢз”Із”іж”ҝеӨүеҫҢгҒ®еҠӣгҒ®з©әзҷҪпјҲжё…гҒЁж—Ҙжң¬гҒҜ4жңҲ18ж—ҘгҒ«еӨ©жҙҘжқЎзҙ„гӮ’зөҗгҒігҖҒжңқй®®гҒӢгӮүгҒ®еҗҢжҷӮж’Өе…өгӮ’жұәгӮҒгӮӢпјүгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҰжңқй®®еҚҠеі¶гҒ«еҚ—дёӢгҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жҮёеҝөгҒ—гҒҹгҖӮжҖҘиҘІгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгғӯгӮ·гӮўгҒҜгҖҢиӢұеӣҪгҒ‘гӮ“еҲ¶гҖҚгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҖҒи»ҚдәӢж•ҷе®ҳгӮ’жҙҫйҒЈгҒ—гҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҒЁгҒ„гҒҶжңқй®®гҒ®иҰҒи«ӢгӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒҷгӮӢгҖӮгҒөгҒҹгҒҹгҒіжңқй®®гҒ«еҗ‘гҒӢгҒЈгҒҹгӮ·гғҘгғҡгӮӨгӮЁгғ«гҒҜ6жңҲ9ж—ҘгҖҒгӮҪгӮҰгғ«гҒ«еҲ°зқҖгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖдёҖжӯ©йҒ…гӮҢгҒҰй«ҳе®—гҒЁгғЎгғ¬гғігғүгғ«гғ•гҒ®гҖҢз§ҳеҜҶеӨ–дәӨгҖҚгӮ’зҹҘгҒЈгҒҹйҮ‘е…ҒжӨҚгҒҜй©ҡж„•гҒ—гҒҹгҖӮжё…гҒЁж—Ҙжң¬гҒ®еј·еҠӣгҒӘж”ҜжҸҙгӮ’еҫҢгӮҚзӣҫгҒ«гҒ—гҒҹйҮ‘е…ҒжӨҚгҒҜгҖҒ6жңҲ20ж—ҘгҖҒ24ж—ҘгҖҒ7жңҲ2ж—ҘгҒ®3еӣһгӮ·гғҘгғҡгӮӨгӮЁгғ«гҒ«дјҡгҒ„гҖҒгҖҢгғЎгғ¬гғігғүгғ«гғ•гҒҜи»ҚдәӢж•ҷе®ҳгӮ’жӢӣгҒёгҒ„гҒҷгӮӢжЁ©йҷҗгӮ’委任гҒ•гӮҢгҒҰгҒҜгҒ„гҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒҜгҒӯгҒӨгҒ‘гҒҹгҖӮгӮӮгҒ—й«ҳе®—гҒҢгҖҒгғӯгӮ·гӮўгҒ«й јгҒЈгҒҰжё…гҒЁж—Ҙжң¬гҒ®е№ІжёүгҒӢгӮүйҖғгӮҢгӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгҒ“гҒ®еҸҚеҜҫгӮ’жҠјгҒ—еҲҮгҒЈгҒҰж„Ҹеҝ—гӮ’иІ«гҒӢгҒӯгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгҒ»гҒ©гҒ®еәҰиғёгҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮй«ҳе®—гҒҜеҗҸжӣ№еҸӮеҲӨгҒ®еҚ—е»·е“ІпјҲгғҠгғ гғ»гӮёгғ§гғігғҒгғ§гғ«пјүгӮ’7жңҲ10ж—ҘгҒ«еӨ©жҙҘгҒ«жҖҘжҙҫгҒ—гҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒҜгҖҢгғЎгғ¬гғігғүгғ«гғ•гҒ®и¶ҠжЁ©гҖҚгҒ®гҒҹгӮҒгҒ гҒЈгҒҹгҒЁејҒи§ЈгҒ—гҖҒзҪ·е…ҚгҒЁеҸ¬е–ҡгӮ’иҰҒжұӮгҒ—гҒҹгҖӮиҰӢжҚЁгҒҰгӮүгӮҢгҒҹгғЎгғ¬гғігғүгғ«гғ•гҒҜ8жңҲжң«гҒ«е…ҚиҒ·гҒ•гӮҢгҖҒ11жңҲгҒ«жңқй®®гӮ’еҺ»гҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖжңқй®®гҒ®гғӯгӮ·гӮўгҒёгҒ®жҺҘиҝ‘гҒҢж—Ҙжң¬гҒ«дјқгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒ5жңҲ30ж—ҘгҒ«иҝ‘и—ӨзңҹйӢӨд»ЈзҗҶе…¬дҪҝгҒ®йӣ»ж–ҮгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҒ гҒЈгҒҹгҖӮжҖ’гӮҠгҒҢй ӮзӮ№гҒ«йҒ”гҒ—гҒҹдә•дёҠйҰЁеӨ–еӢҷеҚҝгҒҜ6жңҲ5ж—ҘгҖҒеҫҗжүҝзҘ–й§җж—Ҙжё…еӣҪе…¬дҪҝгҒ«дјҡгҒ„гҖҒеҜҫеҝңзӯ–гӮ’иӯ°и«–гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гҒӮгҒҚгӮҢгҒҹдјҡи«ҮгҒ®еҶ…е®№гҒҜгҖҺж—Ҙжң¬еӨ–дәӨж–ҮжӣёгҖҸжҳҺжІ»е№ҙй–“иҝҪиЈң第1еҶҠгҒ®352пҪһ365гғҡгғјгӮёгҒ«ж®ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖдә•дёҠгҒҢиЁҖгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгҖҢгҒ“гҒ®еӣҪгҒ®еӨ–дәӨгҒ®жӢҷеҠЈгҒ•гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒиІҙеӣҪгҒЁгӮҸгҒҢеӣҪгҒ®дёЎеӣҪгҒ«зҒҪгҒ„гӮ’гӮӮжӢӣгҒҸгҒ гӮҚгҒҶгҖҚ

гҖҖгҖҢйҜҒзӣҙжңүзӮәпјҲж„Ҹеҝ—гҒҢеј·гҒҸгҒҰжүҚиғҪгҒҢгҒӮгӮӢпјүгҒ®дәәзү©гӮ’йҒёжҠңгҒ—гҖҒиҮӘгӮүж”№иүҜгҒ•гҒӣгӮӢгҒ®гҒҜгҒ©гҒҶгҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖҚ

гҖҖгҖҢд»ҠгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҠ¶жіҒгҒ§гҒҜеҠ№жһңгҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮжӢҷиҖ…гҒҜд»ҘеүҚгҖҒжңқй®®гҒ§зҺӢгҒЁдјҡгҒЈгҒҹйҡӣгҖҒиҝ‘гҒҸгҒ§гҒқгҒ®йўЁйҮҮгӮ’гҒҝгҒҹгҒҢгҖҒд»Ҡе№ҙгҒ§гҒ гҒ„гҒҹгҒ„34пҪһ35жӯігҒ«гҒҝгҒҲгҒҹгҖӮгҒқгҒ®е№ҙйҪўгҒ§дәӢгҒ®еҮҰзҗҶгӮ’гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒиіўиүҜгҒӘдәәзү©гӮ’йҖҒгҒЈгҒҰгӮҲгҒҸиЁҖгҒ„иҒһгҒӢгҒӣгҒҰеӢ§гӮҒгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒйҖІе–„еҺ»жӮӘгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖҚ

гҖҖгӮӮгҒЈгҒЁжҖ’гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒҜжё…гҒ гҒЈгҒҹгҖӮжқҺйҙ»з« гҒҜй«ҳе®—гӮ’гҒ‘гӮ“еҲ¶гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеЈ¬еҚҲи»Қд№ұеҫҢгҒӢгӮү3е№ҙгӮӮжӢҳжқҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖҢж”ҝж•өгҖҚеӨ§йҷўеҗӣгӮ’её°еӣҪгҒ•гҒӣгҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒ11жңҲ17ж—ҘгҒ«гҒҜеҪ“жҷӮгӮҸгҒҡгҒӢ27жӯігҒ гҒЈгҒҹиўҒдё–еҮұгӮ’жңқй®®й§җз®ҡз·ҸзҗҶдәӨжёүйҖҡе•ҶдәӢе®ңгҒ«д»»е‘ҪгҒ—гҖҒиӢӣй…·гҒӢгҒӨйңІйӘЁгҒӘеҶ…ж”ҝе№ІжёүгҒ«д№—гӮҠгҒ гҒ—гҒҹгҖӮ

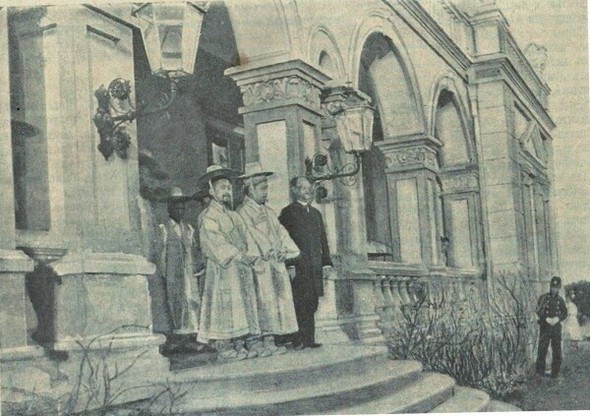

гҖҖгҒІгҒЁгҒҫгҒҡеөҗгҒҢйҒҺгҒҺеҺ»гҒЈгҒҹ10жңҲ6ж—ҘгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ®гғӯгӮ·гӮўгҒ®иҰӘжңқй®®ж”ҝзӯ–гӮ’дё»е°ҺгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгӮ«гғјгғ«гғ»гӮҰгӮ§гғјгғҗгғјпјҲ1841пҪһ1910пјүгҒҢгҖҒгғӯгӮ·гӮўгҒ®еҲқд»Је…¬дҪҝгҒЁгҒ—гҒҰгӮҪгӮҰгғ«гҒ«иөҙд»»гҒ—гҒҹгҖӮгғңгғӘгӮ№гғ»гғ‘гӮҜи‘—гҖҺгғӯгӮ·гӮўгҒЁйҹ“еӣҪгҖҸгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒ1886е№ҙ8жңҲ5ж—ҘгҖҒжҳҺжҲҗзҡҮеҗҺгҒ®жңҖеҒҙиҝ‘гҒ§гҒӮгӮӢй–”жіізҝҠпјҲгғҹгғігғ»гғЁгғігӮӨгӮҜпјүгҒҢеҪјгӮ’иЁӘгҒӯгҖҒгҖҢеӣӣж–№гҒӢгӮүе°ҒгҒҳгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӘгҒӢгҖҒжңқй®®гӮ’еҠ©гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢеӣҪ家гҒҜгғӯгӮ·гӮўгҒ гҒ‘гҖҚгҒ гҒЁгҒҷгӮӢй«ҳе®—гҒ®иҖғгҒҲгӮ’дјқгҒҲгҒҹгҖӮ4ж—ҘеҫҢгҒ®9ж—ҘгҒ«гҒҜй«ҳе®—гҒ®еҜҶжӣёгҒҢеҜҶгҒӢгҒ«йҖҒгӮүгӮҢгҒҹгҖӮгҖҢеҜЎдәәпјҲеӣҪзҺӢгҒ®иҮӘз§°пјүгҒҜгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®й–ўдҝӮгӮ’з ҙгӮҠгҖҒгҒөгҒҹгҒҹгҒіжңқй®®гҒҢд»–еӣҪгҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ®гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҖҒжңҖе–„гӮ’е°ҪгҒҸгҒҷгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгғӯгӮ·гӮўж”ҝеәңгҒҢеҜЎдәәгӮ’жҚЁгҒҰгҒҡгҒ«дҝқиӯ·гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«жңҖе–„гӮ’е°ҪгҒҸгҒҷгҒ“гҒЁгӮ’жңҹеҫ…гҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгӮ’з§ҳеҜҶгҒ«е®ҲгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жңӣгӮҖгҖҚ

гҖҖй«ҳе®—гҒ®йҒӢе‘ҪгӮ’еҘҲиҗҪгҒ«зӘҒгҒҚиҗҪгҒЁгҒ—гҒӢгҒӯгҒӘгҒ„гҒ“гҒ®гҖҢжҘөз§ҳжӣёз°ЎгҖҚгҒҜгҖҒй©ҡгҒҸгҒ№гҒҚгҒ“гҒЁгҒ«жё…гҒ«гҒқгҒ®гҒҫгҒҫжөҒеҮәгҒҷгӮӢгҖӮжҖ’гҒЈгҒҹиўҒдё–еҮұгҒҜжқҺйҙ»з« гҒ«йӣ»е ұгӮ’йҖҒгҒЈгҒҹгҖӮгҖҢгҒ“гҒ®жҳҸеҗӣгӮ’е»ғдҪҚгҒ—гҒҰжқҺж°ҸгҒ®гҒӘгҒӢгҒӢгӮүиіўжҳҺгҒӘиҖ…гӮ’еҲҘгҒ«ж“Ғз«ӢгҒҷгӮӢгҒ—гҒӢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒқгҒ—гҒҰж•°еҚғгҒ®е…өеЈ«гҒҢгҒқгҒ®еҫҢгҒ«еҫ“гҒҶгҒ®гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгғӯгӮ·гӮўгҒҜгҖҒдёӯеӣҪгҒ®и»ҚйҡҠгҒҢе…ҲгҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҒ“гҒЁгҒЁйҹ“пјҲжңқй®®пјүгҒҢж–°гҒҹгҒӘеҗӣдё»гҒ«еӨүгӮҸгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’гҒҝгҒҰгҖҒжүӢгӮ’еј•гҒҸгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖҚ

гҖҖжё…гҒЁгғӯгӮ·гӮўгҒҜгҖҒй«ҳе®—гҒҢиЎҢгҒЈгҒҹгҖҢгӮөгғјгӮ«гӮ№еӨ–дәӨгҖҚгҒ®еҫҢе§Ӣжң«гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒ1886е№ҙ9жңҲгҒӢгӮүеӨ©жҙҘгҒ§дәӨжёүгӮ’е§ӢгӮҒгҒҹгҖӮгғ©гғҮгӮЈгӮёгӮ§гғігӮ№гӮӯгғјй§җжё…гғӯгӮ·гӮўд»ЈзҗҶе…¬дҪҝгҒҜ10жңҲ24ж—ҘгҖҒжңқй®®й ҳеңҹгҒ®зҸҫзҠ¶з¶ӯжҢҒгӮ’жқЎд»¶гҒ«гҖҒжңқй®®еҚҠеі¶гҒ«еҚ—дёӢгҒ—гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮ’еҸЈй ӯгҒ§зҙ„жқҹгҒ—гҒҹгҖӮжё…гҒҢгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж„Ҹеҗ‘гӮ’дјқгҒҲгӮӢгҒЁгҖҒиӢұеӣҪгӮӮ1887е№ҙ2жңҲгҒ«е·Ёж–Үеі¶гӮ’еҺ»гҒЈгҒҹгҖӮжё…ж—ҘиӢұгҒ®гҒ„гҒҡгӮҢгӮӮгҒҢгғӯгӮ·гӮўгҒ®еҚ—дёӢгӮ’йҳ»жӯўгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁеҝ…жӯ»гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹзҠ¶жіҒдёӢгҒ§гҖҒй«ҳе®—гҒҢжҺЁйҖІгҒ—гҒҹгғӯгӮ·гӮўгҒёгҒ®жҺҘиҝ‘гҒҜгҖҒеӣҪйҡӣжғ…еӢўгҒ®жөҒгӮҢгӮ’иӘӨиӘӯгҒ—гҒҹгҒІгҒ©гҒ„еӨұж•—дҪңгҒ гҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®йҡҷй–“гҒ§й«ҳе®—гҒҢз”ҹгҒҚж®ӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒеҪјгҒ®жңҹеҫ…гҒ«еҸҚгҒ—гҖҒгғӯгӮ·гӮўгҒҢжңқй®®гҒ«еј·гҒ„й–ўеҝғгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҒ гҖӮгғӯгӮ·гӮўгҒҢе®ҹйҡӣгҒ®жңқй®®гҒ«жүӢгӮ’дјёгҒ°гҒ—гҒҹгҒЁгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒдё–з•ҢгҒ®еҲ—еј·гҒҢжңқй®®еҚҠеі¶гҒ§иЎқзӘҒгҒҷгӮӢж®Ӣй…·гҒӘжӮІеҠҮгҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҹгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

гӮӯгғ«гғ»гғҰгғігғ’гғ§гғіпҪңи«–иӘ¬е§”е“ЎгҖӮеӨ§еӯҰгҒ§ж”ҝжІ»еӨ–дәӨгӮ’еӯҰгҒ¶гҖӮжқұдә¬зү№жҙҫе“ЎгҖҒзөұдёҖеӨ–дәӨгғҒгғјгғ й•·гҖҒеӣҪйҡӣйғЁй•·гӮ’еӢҷгӮҒгҖҒж—ҘеёқжҷӮд»ЈеҸІгҖҒйҹ“ж—ҘгҒ®жӯҙеҸІе•ҸйЎҢгҖҒжңқй®®еҚҠеі¶гӮ’гӮҒгҒҗгӮӢеӣҪйҡӣ秩еәҸгҒ®еӨүеҢ–гҒӘгҒ©гҒ«й–ўгҒҷгӮӢиЁҳдәӢгӮ’жӣёгҒ„гҒҹгҖӮи‘—жӣёгҒҜгҖҺз§ҒгҒҜжңқй®®дәәгӮ«гғҹгӮ«гӮјгҒ гҖҸгҖҺе®үеҖҚгҒЁгҒҜиӘ°гҒӢгҖҸгҖҺж–°еҶ·жҲҰйҹ“ж—ҘжҲҰгҖҸпјҲд»ҘдёҠгҖҒжңӘйӮҰиЁіпјүгҖҺ1945е№ҙгҖҒ26ж—Ҙй–“гҒ®зӢ¬з«ӢвҖ•йҹ“еӣҪе»әеӣҪгҒ«йҡ гҒ•гӮҢгҒҹе·ҰеҸіеҜҫз«ӢжӮІеҸІгҖҸпјҲеҗүж°ёжҶІеҸІиЁігҖҒгғҸгӮ¬гғ„гӮөеҲҠпјүгҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҖҺгҖҢе…ұз”ҹгҖҚгӮ’жұӮгӮҒгҒҰгҖҸпјҲз”°дёӯе®Ҹи‘—пјүгҖҺж—ҘжңқдәӨжёү30е№ҙеҸІгҖҸпјҲе’Ңз”°жҳҘжЁ№и‘—пјүгҒӘгҒ©гӮ’зҝ»иЁігҒ—гҒҹгҖӮ

иЁіM.S