[レビュー]中国料理が全世界に広まった実に複雑な事情

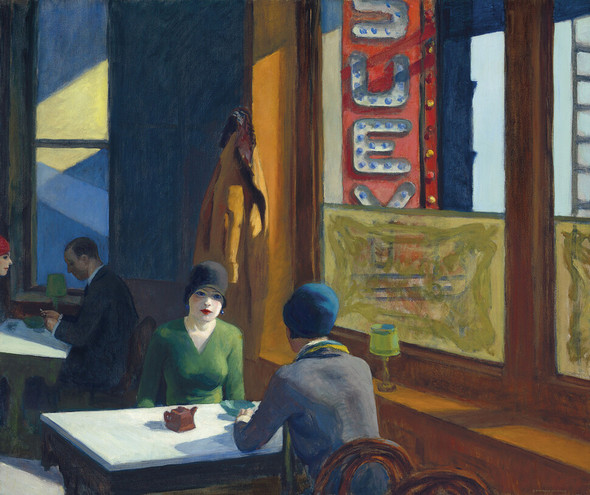

中国料理は、文字通り全世界のどこででも出会える。単なる「出会う」の次元を越え、完全にその国の「国民食」になったケースが多い。韓国で国民食に選ばれる「チャジャン麺」を考えてみれば理解しやすい。日本の「ラーメン」、シンガポールの「海南チキンライス(海南鶏飯)」、タイの焼きそば「パッタイ」、フィリピンの麺料理「パンシット」、全世界の米軍の食事にまで採用された米国の「チャプスイ」、さらには中国から地理的に遠く離れた南米ペルーの牛肉炒め「ロモ・サルタード」に至るまで、その起源を確かめてみると、すべて中国料理に行きつく。

「なぜ中国料理は世界中どこでも出会えるのか」という問いは、料理と社会の関係を掘り下げる食文化研究において中心的なテーマに選ばれており、問いが問いであるため、その答えは個々の国家に留まらない「世界的」なアプローチを通じて探らざるをえない。

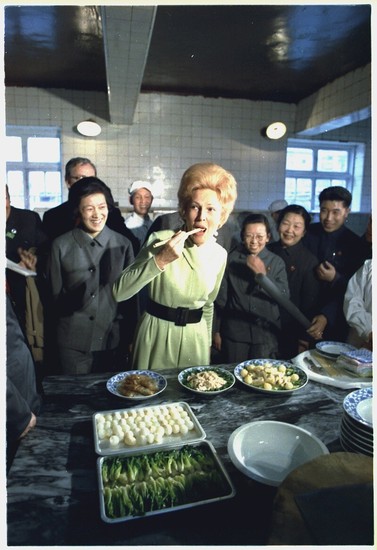

日本の慶応義塾大学の岩間一弘教授が著した『中国料理の世界史』は、確固として提示した研究の方向を堅持しつつ、最新情報と研究成果をあまねく反映し、このテーマを深く詳細に扱う。中国でいわゆる「中国料理」が形成された過程から始まり、広東、福建、山東など中国各地の料理が、アジア、欧州、米州など世界各地にどのように広まったのか、また、なぜその国の「国民食」の座を占めることになったのかなどを扱っている。

「ナショナリズム」、すなわち近代国民国家の形成をテーマとして、料理と社会の間の複雑多岐にわたる関係を捉える力が卓越している。中国料理の普及は、中華帝国が領域を拡大したり周辺民族を「漢化」した時期ではなく、むしろ帝国が衰退し危機を迎えた19~20世紀に最も活発になされた。そのため、「国家権力のようなものとは関係なく、現地の民衆からおいしく実質的な料理という評価を得た」ことが、中国料理の普及の秘訣だとみなす評価もあった。しかし著者は、「中国よりむしろ中国料理を受容する現地国の国家権力」に注目し、中国料理もやはり「帝国主義と植民地主義の拡張とともに世界に広まったもの」だと解説する。「中国料理は国家によって体系化された国民料理ではなく、各地方で発達した民間の料理として(一人ひとりの華人によって)世界各国に広まった」が、各国のナショナリズムと呼応して影響力を獲得し、国民食の座を占めるようになったということだ。

こうした食文化の発達の重要な背景になったのは、新しい国民国家の内部の動学、そしてナショナリズムだった。シンガポールは、1965年にマレーシア連邦から脱退するやいなや「フードカーニバル」のイベントを開き、「我が国の華(中華)、巫(マレー)、印(インド)など各民族の有名な料理を紹介」した。「民族的」アイデンティティより「国民的」アイデンティティを強調する「多民族・多文化」を前面に掲げたのだ。タイを代表する国民食であるパッタイは、1930~50年代に中国の焼き米麺料理の「チャークイティオ」を、豆腐、干しエビ、ニンニク、卵、生野菜とともに炒め、「中国料理の痕跡を消してタイ料理に変貌」させようとした料理だ。最初から政府が主導したパッタイの国民食化は、タイナショナリズムの台頭、そして当時の華人に対する強力な同化政策と直接的な関連があった。中国の麺とフランスの薄く切った肉の影響を受けたベトナムの米麺「フォー」は、パッタイと違って民間レベルで誕生したが、これもまたベトナム固有の「国民的」アイデンティティを求める基盤になった。

韓国は山東料理の影響を強く受けたが、朴正煕(パク・チョンヒ)政権下の70年代に華人に対して財産権や教育権を剥奪するなど苛酷な政策を用いたことで、「中国料理の韓国化が進行」したという。それまで華人が独占していた中国料理店を韓国人が経営することになり、「チャンポンが赤くなって辛くなる一方で、チャジャン麺はよりいっそう黒く甘くなり、チャーハンに黒いチャジャンのソースをかけたり、真っ赤なチャンポンスープを添えたりすることになった」。 1950年代に米国が余剰農産物を援助国に無償で提供する政策を展開したことが、「日本でラーメンが、韓国でチャジャン麺が、台湾で牛肉麺が国民食と呼ばれるほど普及するきっかけになった」という解説も新しい。

このように、食文化とナショナリズムの関係を見つめることは、「国民料理は他民族の文化に対する同化と排除の論理ではなく、寛容と調和の精神によって成長するとき、はじめてその可能性を大きく広げることができる」と気づかせることにつながる。個々の国家だけが専有する食文化というものは、おそらく存在しえないだろう。そして、「自分が属する集団、地域、国などの生活空間を越える想像力を育てるためには、世界史に挑戦しなければならない」

訳M.S