пј»гӮігғ©гғ пјҪж—Ҙжң¬еҶҶгҒҢе®үгҒ„пјҒ

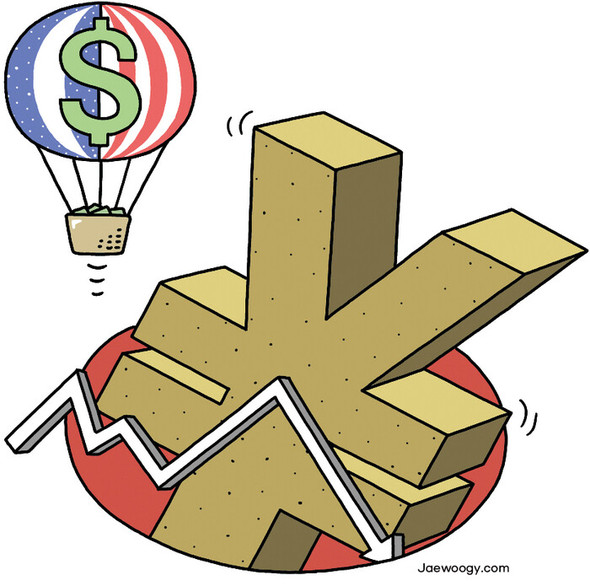

гҖҖзұігғүгғ«й«ҳгҒҢйҖІгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮзұійҖЈйӮҰжә–еӮҷеҲ¶еәҰзҗҶдәӢдјҡпјҲFRBпјүгҒҢйҖЈйӮҰе…¬й–ӢеёӮе ҙ委員дјҡпјҲFOMCпјүгӮ’й–ӢеӮ¬гҒ—гҖҒ3жңҲ17ж—ҘгҒ«ж”ҝзӯ–йҮ‘еҲ©гӮ’е№ҙ0.25пҪһ0.5%гҒёгҒЁ0.25гғқгӮӨгғігғҲеј•гҒҚдёҠгҒ’гҒҹгҒ®гҒ«з¶ҡгҒҚгҖҒд»ҠеҫҢгӮӮж”»ж’ғзҡ„гҒ«еј•гҒҚдёҠгҒ’гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгӮ·гӮ°гғҠгғ«гӮ’йҖҒгӮҠз¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒ гҖӮгғҰгғјгғӯгҖҒгӮ№гӮӨгӮ№гғ•гғ©гғігҖҒж—Ҙжң¬еҶҶгҒӘгҒ©гҒ®6гҒӨгҒ®дё»иҰҒйҖҡиІЁгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢзұігғүгғ«гҒ®дҫЎеҖӨгӮ’зӨәгҒҷгғүгғ«жҢҮж•°пјҲ1973е№ҙ=100пјүгҒҜгҖҒжҳЁе№ҙ5жңҲгҒ®89гҒӢгӮүдёҠжҳҮгӮ’е§ӢгӮҒгҖҒд»ҠгҒҜ100гӮ’и¶…гҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮҰгӮ©гғігҒ«еҜҫгҒҷгӮӢгғүгғ«гҒ®гғ¬гғјгғҲгӮӮдёҠжҳҮгҒ—гҖҒ25ж—ҘгҒ®еҸ–еј•дёӯгҒ«1гғүгғ«=1250гӮҰгӮ©гғігӮ’зӘҒз ҙгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгғүгғ«й«ҳгҒ®дёӯгҒ§ејұеҗ«гҒҝгҒҢзӣ®з«ӢгҒӨгҒ®гҒҢж—Ҙжң¬еҶҶгҒ гҖӮеҶҶгҒҜжә–еҹәи»ёйҖҡиІЁгҒ§гҖҒеӣҪйҡӣйҮ‘иһҚеёӮе ҙгҒ§е®үе…ЁиіҮз”Јеҝ—еҗ‘гҒҢй«ҳгҒҫгҒЈгҒҹйҡӣгҒ«дҫЎеҖӨгҒҢдёҠгҒҢгӮӢйҖҡиІЁгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ гҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒжңҖиҝ‘гҒҜйҖҶгҒ®еӢ•гҒҚгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ3жңҲ8ж—ҘгҒ®1гғүгғ«=115еҶҶеҸ°гҒӢгӮү4жңҲ25ж—ҘгҒ«гҒҜ1гғүгғ«=128еҶҶеҸ°гҒёгҒЁгҖҒ1гӮ«жңҲеҚҠгҒ§11%гӮӮдёӢиҗҪгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҖӮгӮҰгӮ©гғігҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгӮӮдҫЎеҖӨгҒҢиҗҪгҒЎгҖҒ3жңҲеҲқгӮҒгҒ«100еҶҶ=1040гӮҰгӮ©гғіеүҚеҫҢгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒҢгҖҒд»ҠгҒҜ970гӮҰгӮ©гғіеҸ°гҒ§иІ·гҒҲгӮӢгҖӮ

гҖҖеҶҶе®үгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜгҖҒж—ҘйҠҖгҒҢFRBгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮҠйҮ‘еҲ©гӮ’дёҠгҒ’гҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҒ гҖӮж—ҘйҠҖгҒ®й»’з”°жқұеҪҰз·ҸиЈҒгҒҜгҖҒ22ж—ҘгҒ®гғӢгғҘгғјгғЁгғјгӮҜгҒ®гӮігғӯгғігғ“гӮўеӨ§еӯҰгҒ§гҒ®жј”иӘ¬гҒ§гҖҒгҖҢеј·еҠӣгҒӘйҮ‘иһҚз·©е’Ңж”ҝзӯ–гӮ’з¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҸгҖҚгҒЁиҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮж—Ҙжң¬гӮҲгӮҠйҮ‘еҲ©гҒҢгҒ гӮ“гҒ гӮ“гҒЁй«ҳгҒҸгҒӘгӮӢзұіеӣҪгҒёгҒЁиіҮйҮ‘гҒҢжөҒгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҶҶе®үгҒҜеҠ йҖҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮзҸҫеңЁгҖҒ10е№ҙжәҖжңҹгҒ®ж—Ҙжң¬еӣҪеӮөгҒ®йҮ‘еҲ©гҒҜе№ҙ0.245%гҖҒзұіеӣҪгҒ®йҮ‘еҲ©гҒҜе№ҙ2.9%гҒ»гҒ©гҒ гҖӮж—Ҙжң¬гҒҜ3жңҲгҒ®ж¶ҲиІ»иҖ…зү©дҫЎдёҠжҳҮзҺҮгҒҢ1.2%пјҲеҜҫеүҚе№ҙеҗҢжңҲжҜ”пјүгҒЁгҒқгӮҢгҒ»гҒ©й«ҳгҒҸгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒз·Ҡзё®гҒ®еҝ…иҰҒжҖ§гҒҜдҪҺгҒ„дёҖж–№гҖҒжҜҺе№ҙиҺ«еӨ§гҒӘиҰҸжЁЎгҒ®еӣҪеӮөгӮ’зҷәиЎҢгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҲ©дёҠгҒ’гҒҷгӮҢгҒ°еҲ©еӯҗиІ жӢ…гҒҢйқһеёёгҒ«йҮҚгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮ

гҖҖгҖҢе®үгҒ„еҶҶгҖҚгҒҜж—Ҙжң¬зөҢжёҲгҒ®ең°дҪҚдҪҺдёӢгҒЁз„Ўй–ўдҝӮгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгҒ гҒӢгӮүгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢж—Ҙжң¬гӮ’дҪҺгҒҸиҰӢгӮӢгҒ®гҒҜеӮІж…ўгҒ«гҒӘгӮҠгҒҶгӮӢгҖӮе№ҙе№іеқҮгҒ®гӮҰгӮ©гғі-еҶҶзӣёе ҙпјҲ100еҶҶеҪ“гҒҹгӮҠгҒ®гӮҰгӮ©гғіпјүгҒ®й•·жңҹжҺЁз§»гӮ’гҒҝгӮӢгҒЁгҖҒйҹ“еӣҪгҒҢйҖҡиІЁеҚұж©ҹгҒ«зҖ•гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹжҷӮжңҹпјҲ1998е№ҙпјүгҖҒзұіеӣҪзҷәгҒ®дё–з•ҢйҮ‘иһҚеҚұж©ҹгҒ®жҷӮжңҹпјҲ2008пҪһ2010е№ҙпјүгҖҒжқұж—Ҙжң¬еӨ§йңҮзҒҪгҒ§ж—Ҙжң¬гҒ®иіҮйҮ‘гҒҢжң¬еӣҪгҒ«еӨ§жҢҷ移転гҒ•гӮҢгҒҹжҷӮжңҹпјҲ2011пҪһ2012е№ҙпјүгҒ«гҒҜ1300гӮҰгӮ©гғігӮ’и¶…гҒҲгҖҒ1400еҸ°гҒ«гҒҫгҒ§йҒ”гҒ—гҒҹгҖӮдёҖж–№гҖҒ2005пҪһ2007е№ҙгҒ«гҒҜ700гӮҰгӮ©гғіеҸ°гҖҒ800гӮҰгӮ©гғіеҸ°гҒ«гҒҫгҒ§иҗҪгҒЎгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ®жҷӮгҒ«жҜ”гҒ№гӮҢгҒ°гҖҒ900гӮҰгӮ©гғіеҸ°еҫҢеҚҠгҒ®д»ҠгҒ®еҶҶгҒҜгҒқгӮҢгҒ»гҒ©е®үгҒҸгӮӮгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҖӮ

иЁіD.K