ж—Ҙжң¬ иІЎж”ҝйӣЈгҒҜжёӣзЁҺж”ҝзӯ–гҒҢж №е…ғ й«ҳйҪўеҢ–гҒ«жҷҜж°—еҫҢйҖҖгҒ§вҖҳгҒөгӮүгҒөгӮүвҖҷ

еҺҹж–Үе…ҘеҠӣ:2011-01-30еҚҲеҫҢ09:53:33(1663еӯ—)

д»ЈжЎҲгҒЁгҒ—гҒҰж¶ҲиІ»зЁҺеј•гҒҚдёҠгҒ’жҢҷи«–

дҪҺжүҖеҫ—еұӨгҒ«дёҚеҲ©вҖҰжҠөжҠ—еј·гҒҸ

е°Һе…ҘжҺЁйҖІгҒ—гҒҹжӯҙд»Јж”ҝжЁ© еҙ©еЈҠ

гғҒгғ§гғігғ»гғҠгғ гӮ°иЁҳиҖ…

вҶҗж—Ҙжң¬жӯіе…ҘжӯіеҮәжҺЁз§»

вҖҳдҝЎз”ЁзӯүзҙҡйҷҚж јвҖҷ зөҢжёҲеҜ’жіў

дҝЎз”Ёи©•дҫЎдјҡзӨҫS&PгҒҢеҺ»гӮӢ28ж—ҘгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®й•·жңҹеӣҪеӮөгҒ®дҝЎз”ЁзӯүзҙҡгӮ’дёҖж®өйҡҺдёӢгҒ’гҒҹеҫҢгҖҒж—Ҙжң¬ж”ҝеұҖгҒҢдёҖеұӨеҮҚгӮҠгҒӨгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮиҮӘж°‘е…ҡгҒӘгҒ©йҮҺе…ҡгҒҜиІЎж”ҝж”№йқ©гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«ж¶ҲиІ»зЁҺеј•дёҠгҒ’жЎҲгӮ’жә–еӮҷдёӯгҒ®иҸ…зӣҙдәәз·ҸзҗҶгҒ« "иӯ°дјҡи§Јж•ЈгҒЁж—©жңҹз·ҸйҒёжҢҷ" гӮ’иҰҒжұӮгҒ—е®ҡжңҹеӣҪдјҡдәҲз®—еҜ©иӯ°гӮ’е…ЁйқўжӢ’еҗҰгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ ж–°дјҡиЁҲе№ҙеәҰгҒҢе§ӢгҒҫгӮӢ4жңҲд»ҘеүҚгҒ«дәҲз®—жЎҲгҒҢиӯ°дјҡгӮ’йҖҡйҒҺгҒ§гҒҚгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒиҸ…з·ҸзҗҶеҶ…й–ЈгҒҢеҙ©гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҷгӮүжҺ’йҷӨгҒ—гҒ«гҒҸгҒ„зҠ¶жіҒгҒ гҖӮ

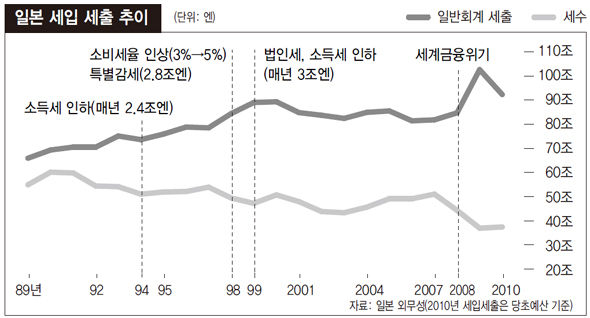

иІЎж”ҝиҰҸеҫӢгҒҢеҺіж јгҒ§е…ҲйҖІеӣҪдёӯгҒ§иІЎж”ҝдәӢжғ…гҒҢжңҖгӮӮиүҜгҒ„ж–№гҒ гҒЈгҒҹж—Ҙжң¬гҒҢиІЎж”ҝеҚұж©ҹгӮ’еҝғй…ҚгҒҷгӮӢзҠ¶жіҒгҒ«зҪ®гҒӢгӮҢгҒҹгҒ®гҒҜ1990е№ҙд»ЈгҒ®жёӣзЁҺж”ҝзӯ–гҒ«гҒқгҒ®ж №е…ғгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ вҖҳйқһиҮӘж°‘йҖЈз«ӢвҖҷ гҒӢгӮүжЁ©еҠӣгӮ’еҸ–гӮҠжҲ»гҒ—гҒҹиҮӘж°‘е…ҡж”ҝеәңгҒҜгҖҒ1994е№ҙгҒ«гҒҜе№ҙ2.4е…ҶеҶҶиҰҸжЁЎгҖҒ1999е№ҙгҒ«гҒҜе№ҙ3е…ҶеҶҶиҰҸжЁЎгҒ®жёӣзЁҺгӮ’ж–ӯиЎҢгҒ—гҒҹгҖӮ гҒқгҒ®й–“1998е№ҙгҒ«гӮӮж¶ҲиІ»зЁҺзҺҮгӮ’3%гҒӢгӮү5%гҒ«дёҠгҒ’2.8е…ҶеҶҶгҒ®зү№еҲҘжёӣзЁҺгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгҖӮ гҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒ1994е№ҙд»ҘеүҚгҒ®5е№ҙй–“гҒ«е№ҙе№іеқҮ56.7е…ҶеҶҶгҒ«йҒ”гҒ—гҒҹе№ҙй–“зЁҺеҸҺгҒҜ2000е№ҙд»ҘеҫҢ5е№ҙй–“е№ҙе№іеқҮ46.3е…ҶеҶҶгҒ§10е…ҶеҶҶгӮӮжёӣгҒЈгҒҹгҖӮ й«ҳжүҖеҫ—еұӨгҒ«дё»гҒ«жҒ©жҒөгӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒ—гҒҹжёӣзЁҺгҒҜгҖҒжҷҜж°—еӣһеҫ©гҒ«гҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©еҠӣгҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒҫгҒҫгҖҒе№ҙй–“10е…ҶеҶҶиҰҸжЁЎгҒ®жӯіе…ҘгҒҢж°ёд№…зҡ„гҒ«ж¶ҲгҒҲгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮ

йқһз”ҹз”Јзҡ„гҒӘеӨ§иҰҸжЁЎе…¬е…ұдәӢжҘӯгӮӮж—Ҙжң¬иІЎж”ҝгӮ’з ҙ綻гҒ«е°ҺгҒ„гҒҹгҖӮ ж—Ҙжң¬ж”ҝеәңгҒҜ1992е№ҙгҒӢгӮү2000е№ҙгҒ®й–“гҒ«9еӣһгӮӮжҷҜж°—жө®жҸҡзӯ–гӮ’еұ•й–ӢгҒ—гҒҹгҖӮ гҒқгҒ®жңҹй–“гҒ«116.3е…ҶеҶҶзӣёеҪ“гҒ®е»әиЁӯеӣҪеӮөгӮ’зҷәиЎҢгҒ—гҒҰдҪҝгҒЈгҒҹгҖӮ зЁҺеҸҺгҒҜеӨ§е№…гҒ«жёӣгӮҠгҖҒж”ҜеҮәгҒҜеў—гҒҲгӮӢдёӯгҒ§ 1999е№ҙгҒӢгӮүгҒҜиІЎж”ҝиөӨеӯ—гӮ’иЈңеЎ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®зү№еҲҘеӣҪеӮөзҷәиЎҢйЎҚгҒҢе№ҙй–“20е…ҶеҶҶгӮ’и¶ҠгҒҲе§ӢгӮҒгҒҹгҖӮиөӨеӯ—гҒ®гғүгғӯжІјгҒ«йҷҘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҖӮ

е°Ҹжіүзҙ”дёҖйғҺз·ҸзҗҶжҷӮжңҹгҒ«иІЎж”ҝж”№йқ©иӯ°и«–гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒзөҗжһңгҒҜжҖқгӮҸгҒ—гҒҸгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮжқҫеҺҹйҡҶдёҖйғҺ жқұдә¬еӨ§ж•ҷжҺҲ(еӨ§еӯҰйҷўз·ҸеҗҲж–ҮеҢ–з ”з©¶з§‘)гҒҜеҺ»гӮӢ10ж—ҘгҒ«зҷәеҲҠгҒ—гҒҹ<ж—Ҙжң¬зөҢжёҲи«–>гҒ§ "еҸҜиғҪгҒ§гӮӮгҒӘгҒ„жҲҗй•·зӣ®жЁҷгӮ’жҺІгҒ’е°ҸгҒ•гҒӘж”ҝеәңгӮ’еҸ«гҒігҖҒ(иіҮжң¬гҒ®жө·еӨ–йҖғйҒҝгӮ’йҳІгҒҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ—гҒҰзЁҺиІ жӢ…гӮ’жёӣгӮүгҒҷ)ијёеҮәдҫқеӯҳж”ҝзӯ–гҒ«йҖІгӮ“гҒ зөҗжһңгҒҢзҙҜз©ҚеӮөеӢҷгҒ®иҶЁејөгҒЁгҒ—гҒҰзҸҫгӮҢгҒҹгҖҚ гҒЁжҢҮж‘ҳгҒ—гҒҹгҖӮ

жӮӘеҢ–гҒ—гҒҹж—Ҙжң¬гҒ®иІЎж”ҝдәӢжғ…гҒҜй«ҳйҪўеҢ–гҒ®йҖІеұ•гҒ«еҜҫеҝңгҒ—гҒҹгҒҸгҒЁгӮӮжүӢгҒ«гҒӮгҒҫгӮӢзҠ¶жіҒгҒ гҖӮ зЁҺеҸҺгҒҜеў—гҒҲгҒҡгҖҒж”ҝеәңдәҲз®—еҶ…гҒ®е№ҙйҮ‘гҒӘгҒ©зӨҫдјҡдҝқйҷәй–ўйҖЈж”ҜеҮәйЎҚгҒҜ1990е№ҙ7.2е…ҶеҶҶгҒӢгӮү2000е№ҙгҒ«гҒҜ11.2е…ҶеҶҶгҒёгҖҒ2010е№ҙгҒ«гҒҜ20е…ҶеҶҶгҒёгҒЁжҖҘеў—гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ 2008е№ҙдё–з•ҢйҮ‘иһҚеҚұж©ҹгҒ«гӮҲгӮӢжҷҜж°—еҫҢйҖҖгҒЁгҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҜҫеҝңгҒҜзЁҺеҸҺгӮ’гӮҲгӮҠдёҖеұӨжёӣгӮүгҒ—гҒҹгҖӮ 2010дјҡиЁҲе№ҙеәҰгҒ«гҒҜ38е…ҶеҶҶзӣёеҪ“гҒ®еӣҪеӮөгӮ’зҷәиЎҢгҒ—гҖҒеӣҪеӮөзҷәиЎҢгҒ§иӘҝйҒ”гҒ—гҒҹжӯіе…ҘгҒҢ37е…ҶеҶҶиҰҸжЁЎгҒ®зЁҺеҸҺгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гӮҲгӮҠеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ иІЎеӢҷзңҒгҒҜ2011дјҡиЁҲе№ҙеәҰжң«гҒ«гҒҜж—Ҙжң¬гҒ®еӣҪеӮөзҷәиЎҢж®ӢйЎҚгҒҢ790.5е…ҶеҶҶгҖҒеӣҪе®¶иІ еӮөгҒҜ2009е№ҙж—Ҙжң¬гҒ®еӣҪеҶ…з·Ҹз”ҹз”Ј474е…ҶеҶҶгҒ®еҖҚгӮ’и¶ҠгҒҲгӮӢ997.7е…ҶеҶҶгҒ«йҒ”гҒҷгӮӢгҒЁиҰӢйҖҡгҒҷгҖӮ

д»ЈжЎҲгҒЁгҒ—гҒҰиӯ°и«–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢж¶ҲиІ»зЁҺеј•гҒҚдёҠгҒ’гҒҜгҒқгӮҢгҒ»гҒ©е®№жҳ“гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ ж—Ҙжң¬гҒ®ж¶ҲиІ»зЁҺзЁҺзҺҮгҒҜ5%гҒ§гҖҒ20%зЁӢеәҰгҒ®гғЁгғјгғӯгғғгғ‘еӣҪ家гҒ«жҜ”гҒ№йқһеёёгҒ«дҪҺгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—зҰҸзҘүгҒҢи„ҶејұгҒӘж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜгҖҒдҪҺжүҖеҫ—еұӨгҒ«дёҚеҲ©гҒӘж¶ҲиІ»зЁҺеў—зЁҺгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжҠөжҠ—гҒҢеј·гҒ„гҖӮ е°Һе…ҘгҒӢгӮүгҒ—гҒҰе®№жҳ“гҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ 1979е№ҙгҒ«гҒҜ1ж¬ЎеӨ§е№іеҶ…й–ЈгҒҢгҖҒ1987е№ҙгҒ«гҒҜ3ж¬ЎдёӯжӣҪж №еҶ…й–ЈгҒҢж¶ҲиІ»зЁҺе°Һе…ҘгӮ’жҺЁйҖІгҒ—еҙ©еЈҠгҒ—гҒҹгҖӮ

жҳЁе№ҙ7жңҲгҒ®еҸӮиӯ°йҷўйҒёжҢҷгӮ’жҺ§гҒҲж¶ҲиІ»зЁҺеј•гҒҚдёҠгҒ’гӮ’жҢҷи«–гҒ—йҒёжҢҷжғЁж•—гҒ®еҺҹеӣ гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҹиҸ…з·ҸзҗҶгҒҜзЁҺеҲ¶гҒҠгӮҲгҒізӨҫдјҡдҝқйҡңж”№йқ©жЎҲгӮ’6жңҲжң«гҒҫгҒ§гҒ«з”Ёж„ҸгҒҷгӮӢгҒЁгҒ—жӯЈйқўеӢқиІ гӮ’е®ЈиЁҖгҒ—гҒҹгҖӮиҸ…з·ҸзҗҶеҒҙгҒҜз”ҹжҙ»еҝ…йңҖе“ҒгҒ«гҒҜдҪҺгҒ„зЁҺзҺҮгӮ’йҒ©з”ЁгҒ—гҖҒдҪҺжүҖеҫ—йҡҺеұӨгҒ«гҒҜзЁҺйҮ‘жү•гҒ„жҲ»гҒ—гҒ®иЈ…зҪ®гӮ’з”Ёж„ҸгҒ—ж¶ҲиІ»зЁҺеј•гҒҚдёҠгҒ’гҒ®еҗҰе®ҡзҡ„еҒҙйқўгӮ’зӣёж®әгҒҷгӮӢиЁҲз”»гҒ гҒҢгҖҒйҮҺе…ҡгҒҜж”ҝжЁ©дәӨжӣҝгҒ®еҘҪж©ҹгҒҢгҒҚгҒҹгҒЁиҰӢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

жқұдә¬/гғҒгғ§гғігғ»гғҠгғ гӮ°зү№жҙҫе“Ў jejeпј hani.co.kr

еҺҹж–Ү: https://www.hani.co.kr/arti/international/japan/461445.html иЁіJ.S