иІёеҲҮ(гғҒгғ§гғігӮ»)вҶ’жңҲжү•е®¶иіғ(гӮҰгӮ©гғ«гӮ») и»ўжҸӣвҖҳиіғиІёеҖҹ ж§ӢйҖ еӨүеҢ–вҖҷеӮҷгҒҲгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°

еҺҹж–Үе…ҘеҠӣ:2010-10-04еҚҲеүҚ08:58:20(2454еӯ—)

[й–ӢгҒ‘зөҢжёҲ] иЁәж–ӯ&еұ•жңӣ| иІёеҲҮдёҚе®үгҒЁдҪҸеұ…ж”ҝзӯ–

еЈІиІ·дҫЎж јдёҠжҳҮгӮ’еүҚжҸҗгҒ«еҮәжқҘгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°иІёеҲҮеҲ¶еәҰ з¶ӯжҢҒгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„

еә¶ж°‘еұӨ еҹәжң¬зҡ„з”ҹеӯҳжЁ© еЁҒеҡҮгҒҷгӮҢгҒ°ж·ұеҲ»гҒӘе•ҸйЎҢгҒ«

гғӣгғігғ»гғҶгӮҪгғіиЁҳиҖ…

иІёеҲҮвҶ’家иіғ и»ўжҸӣвҖҳиіғиІёеҖҹж§ӢйҖ еӨүеҢ–вҖҷгҒ«еӮҷгҒҲгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°

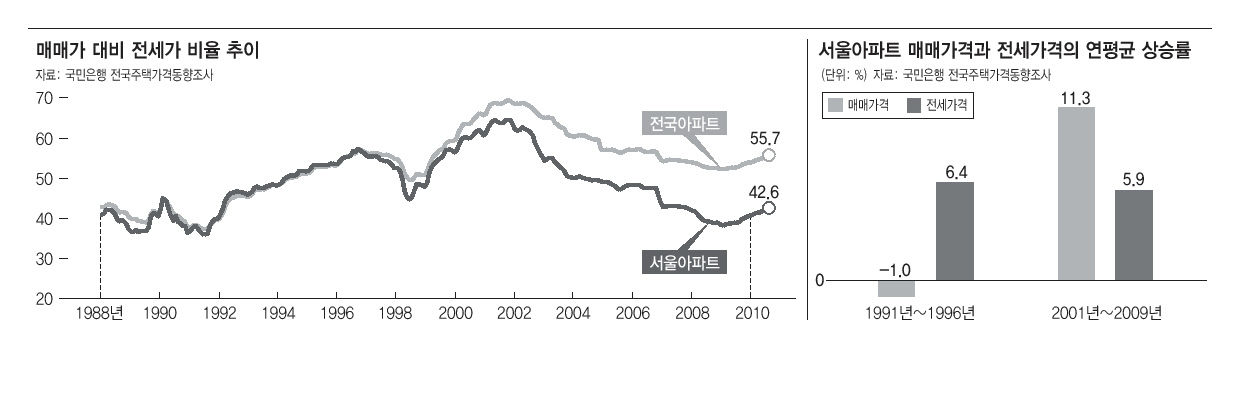

жңҖиҝ‘гҖҒдҪҸе®…еЈІиІ·дҫЎж јгҒ®е®үе®ҡеӮҫеҗ‘гҒҢз¶ҡгҒҸдёӯгҒ§гҖҒиІёеҲҮдҫЎж јгҒҢй«ҳгҒ„дёҠжҳҮеӢўгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеӣҪж°‘йҠҖиЎҢгҒ®е…ЁеӣҪдҪҸе®…дҫЎж јеӢ•еҗ‘иӘҝжҹ»гҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒд»Ҡе№ҙгҒ®е…ЁеӣҪгӮўгғ‘гғјгғҲеЈІиІ·дҫЎж јгҒҜ3.2%дёҠжҳҮгҒ«жӯўгҒҫгҒЈгҒҹгҒҢиІёеҲҮдҫЎж јгҒҜ10.6%дёҠжҳҮгҒ—гҒҹгҖӮгӮҪгӮҰгғ«ең°еҹҹгҒ®гӮўгғ‘гғјгғҲгҒ®е ҙеҗҲгҖҒеЈІиІ·дҫЎж јгҒҜ1.7%дёҠгҒҢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒиІёеҲҮдҝқиЁјйҮ‘гҒҜ13.8%жҖҘйЁ°гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠ2008е№ҙжң«гҒ«дёӢйҷҗгӮ’иҝҺгҒҲгҒҹиІёеҲҮдҫЎж ј/еЈІиІ·дҫЎж јжҜ”зҺҮгҒҜжҢҒз¶ҡзҡ„гҒ«й«ҳгҒҫгӮҠгҖҒеҺ»гӮӢ8жңҲжң«зҸҫеңЁгҒ®е…ЁеӣҪгӮўгғ‘гғјгғҲгҒЁгӮҪгӮҰгғ« гӮўгғ‘гғјгғҲгҒ®е ҙеҗҲгҖҒеҗ„гҖ…55.7%гҖҒ42.6%гҒ«иҮігҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

жңҖиҝ‘гҒ®иІёеҲҮдҫЎж јдёҠжҳҮгҒҜиІёеҲҮеёӮе ҙгҒёгҒ®ж–°иҰҸдҫӣзөҰйҲҚеҢ–гҒЁиІёеҲҮйңҖиҰҒеў—еҠ гҒӢгӮүе§ӢгҒҫгҒЈгҒҹгҖӮж•°е№ҙгҒ«гӮҸгҒҹгӮӢдҪҸе®…е»әиЁӯдёҚжҢҜгҒЁжңӘеҲҶиӯІдҪҸе®…гҒ®еў—еҠ гҒҜиІёеҲҮеёӮе ҙгҒёгҒ®ж–°иҰҸдҪҸе®…дҫӣзөҰгӮ’иҗҺзё®гҒ•гҒӣгҒҹгҒҢгҖҒеЈІиІ·дҫЎж јгҒ®е®үе®ҡеҢ–гҒҠгӮҲгҒіиҝҪеҠ дёӢиҗҪгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжңҹеҫ…еҝғзҗҶгҒӘгҒ©гҒ§жҪңеңЁзҡ„гҒӘдҪҸе®…иіјиІ·еҫ…ж©ҹиҖ…гӮүгҒҢиІёеҲҮеёӮе ҙгҒёеҲҮгӮҠжӣҝгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠиІёеҲҮйңҖиҰҒгҒҜгҒӢгҒҲгҒЈгҒҰеў—гҒҲгҒҹгҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиІёеҲҮеёӮе ҙгҒ®йңҖзөҰеӨүеҢ–гҒҜеҚҳгҒ«дёҖжҷӮзҡ„гҒӘиҰҒеӣ гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒжҲ‘гҒҢеӣҪдҪҸе®…иіғиІёеҖҹеёӮе ҙгҒ®дёӯй•·жңҹзҡ„гҒӘж§ӢйҖ еӨүеҢ–гӮ’зҹҘгӮүгҒӣгӮӢдҝЎеҸ·ејҫгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§гӮӮгҒҶе°‘гҒ—и©ігҒ—гҒҸиӘҝгҒ№гӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

д»ҘеүҚгҒҫгҒ§гҒҜвҖҳдёҚеӢ•з”ЈдёҚж•—и«–вҖҷгҒҢеәғгҒҸзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒҚгҒҹгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«зөұиЁҲиіҮж–ҷгӮ’иҰ—гҒ„гҒҰиҰӢгӮҢгҒ°жҲ‘гҒҢеӣҪгҒ®дҪҸе®…дҫЎж јгҒҢжҢҒз¶ҡзҡ„гҒ«дёҠжҳҮгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ1980е№ҙд»ЈеҫҢеҚҠгҖҒдҪҸе®…дҫЎж јжҖҘйЁ°гӮ’иғҢжҷҜгҒ«ж”ҝеәңгҒҜдҪҸе®…е»әиЁӯ200дёҮдё–еёҜгҒӘгҒ©ж–°гҒ—гҒ„йғҪеёӮе»әиЁӯгҒ«жіЁеҠӣгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдҫӣзөҰеў—еӨ§гҒ«еҠӣгҒҘгҒ‘гӮүгӮҢ1991е№ҙгӮ’й ӮзӮ№гҒ«дҪҸе®…дҫЎж јгҒҜж•°е№ҙй–“дёӢйҷҚе®үе®ҡеӮҫеҗ‘гӮ’зӨәгҒ—гҒҹгҖӮзӣҶе”җгӮ„дёҖеұұгҒӘгҒ©гҖҒ1жңҹж–°йғҪеёӮгҒҢзӣёж¬ЎгҒҺе…Ҙеұ…гҒ—гҒҹ91пҪһ96е№ҙгҒ®6е№ҙй–“гҖҒгӮҪгӮҰгғ« гӮўгғ‘гғјгғҲеЈІиІ·дҫЎж јгҒҜе№ҙе№іеқҮ1.0%дёӢгҒҢгӮҠгҖҒиҲҲе‘іж·ұгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜеҗҢжңҹй–“гҒ«гӮҪгӮҰгғ«ең°еҹҹгҒ®гӮўгғ‘гғјгғҲиІёеҲҮдҝқиЁјйҮ‘гҒҜе№ҙе№іеқҮ6.4%дёҠгҒҢгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒ91е№ҙ40%гҒ«гӮӮйҒ”гҒ—еҫ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹеЈІиІ·дҫЎж јеҜҫжҜ”иІёеҲҮдҝқиЁјйҮ‘гҒ®жҜ”зҺҮгҒҜжҢҒз¶ҡзҡ„гҒ«дёҠжҳҮгҒ—гҖҒ96е№ҙгҒ«гҒҜ50%еҸ°еҫҢеҚҠгҒҫгҒ§дёҠжҳҮгҒ—гҒҹзөҢз·ҜгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

90е№ҙд»ЈгҒ®дәӢдҫӢгҒЁжңҖиҝ‘гҒ®зөҢйЁ“гҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒиІёеҲҮдҝқиЁјйҮ‘гҒЁеЈІиІ·дҫЎж јгҒҜеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮеҗҢж–№еҗ‘гҒ«гҒҜеӢ•гҒӢгҒӘгҒ„гҖӮдҪҸе®…еЈІиІ·дҫЎж јгҒ®е®үе®ҡгҒҜиІёеҲҮдҪҸе®…гҒ®дҫӣзөҰжёӣе°‘гҒЁйңҖиҰҒеў—еҠ гӮ’иӘҳзҷәгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒиІёеҲҮдҫЎж јгӮ’дёҠжҳҮгҒ•гҒӣгӮӢиҰҒеӣ гҒЁгҒ—гҒҰдҪңз”ЁгҒҷгӮӢгҖӮиІёеҲҮдҪҸе®…гҒ®дҫӣзөҰиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢ家主гҒ®з«Ӣе ҙгҒӢгӮүиҰӢгӮҢгҒ°гҖҒгҖҢиІёеҲҮгҒ«гҒ—гҒҰ家гӮ’иІ·гҒҶгҖҚгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒдҪҸе®…дҝқиЁјйҮ‘гҒЁгҒ„гҒҶеҪўж…ӢгҒ§д»–дәәиіҮжң¬гӮ’еҖҹгӮҠгҖҒгғҶгӮігӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҹдҪҸе®…жҠ•иіҮгӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ гҖӮиІёеҲҮ/еЈІиІ·дҫЎж јжҜ”зҺҮгҒҢ100%гҒ«йҒ”гҒ—гҒӘгҒ„йҷҗгӮҠгҖҒиҮӘе·ұиіҮжң¬гҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒ家主гҒ®жҠ•иіҮеҸҺзӣҠгҒҜеЈІиІ·дҫЎж јдёҠжҳҮгҒ«гҒЁгӮӮгҒӘгҒҶгӮӯгғЈгғ”гӮҝгғ«гӮІгӮӨгғігӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҒ®гҒҝеҸҜиғҪгҒ гҖӮдҪҸе®…дҫЎж јгҒҢжң¬жқҘгҒ®дҫЎж јгҒ«з•ҷгҒҫгӮӢе ҙеҗҲгҒ«гӮӮгҖҒ家主гҒҜдҪҸе®…дҝқжңүгҒ«гҒЁгӮӮгҒӘгҒҶзЁҺйҮ‘гҒЁиҮӘе·ұиіҮжң¬гҒ®ж©ҹдјҡиІ»з”ЁгҒЁгҒ„гҒҶеҒҙйқўгҒ§жҗҚеӨұгӮ’иў«гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰиІёеҲҮдҪҸе®…гҒ®дҫӣзөҰгҒҜеЈІиІ·дҫЎж јгҒ®жҢҒз¶ҡзҡ„дёҠжҳҮгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжңҹеҫ…гӮ’еүҚжҸҗгҒЁгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҒ®гҒҝеҸҜиғҪгҒ гҖӮеЈІиІ·дҫЎж јгҒҢе®үе®ҡгҒ—гҖҒиҝҪеҠ дёҠжҳҮгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжңҹеҫ…еҝғзҗҶгҒҢж¶ҲгҒҲгӮӢе ҙеҗҲгҖҒиІёеҲҮдҪҸе®…гҒ®дҫӣзөҰгҒҜжҖҘйҖҹгҒ«иҗҺзё®гҒ—家иіғгҒёи»ўжҸӣгҒ•гӮҢгҒҹгӮҠеЈІиІ·еёӮе ҙгҒ«еҮәгҒҰгҒҸгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒҷгҒ§гҒ«иІёеҲҮеёӮе ҙгҒ«дҫӣзөҰгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢдҪҸе®…гҒ®е ҙеҗҲгҖҒ家主гҒ®дҪҸе®…дҝқиЁјйҮ‘е„ҹйӮ„иІ жӢ…гҒ§е®¶иіғи»ўжҸӣгҒӘгҒ©гҒҢе®№жҳ“гҒ§гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҶгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜзҹӯжңҹзҡ„гҒӘж‘©ж“Ұзҡ„иҰҒеӣ гҒ«йҒҺгҒҺгҒҡгҖҒиІёеҲҮдҫӣзөҰгҒ®иҗҺзё®гҒҜйҒҝгҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒйңҖиҰҒиҖ…гҒ®з«Ӣе ҙгҒӢгӮүиҰӢгӮҢгҒ°гҖҒжңҖиҝ‘ зҸҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«еЈІиІ·дҫЎж је®үе®ҡгҒ«гҒЁгӮӮгҒӘгҒҶиҝҪеҠ дёӢиҗҪжңҹеҫ…ж„ҹгҒҜжҪңеңЁзҡ„гҒӘдҪҸе®…иіјиІ·еҫ…ж©ҹиҖ…гӮүгҒҢиІёеҲҮйңҖиҰҒгҒ«еҲҮгӮҠжӣҝгӮҸгӮӢгӮҲгҒҶиӘҳзҷәиҰҒеӣ гҒЁгҒ—гҒҰдҪңз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

иҰҒгҒҷгӮӢгҒ«жҲ‘гҒҢеӣҪеӣәжңүгҒ®дҪҸе®…иіғиІёеҖҹеҲ¶еәҰгҒЁгҒ—гҒҰзҹҘгӮүгӮҢгҒҹиІёеҲҮеҲ¶еәҰгҒҜгҖҒеЈІиІ·дҫЎж јгҒ®жҢҒз¶ҡзҡ„гҒӘдёҠжҳҮгӮ’еүҚжҸҗгҒЁгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҒ®гҒҝз¶ӯжҢҒгҒ•гӮҢгҒҶгӮӢгҖӮжңҖиҝ‘гҒ®дҪҸе®…гғҗгғ–гғ«еӯҳеңЁжңүз„ЎгҒЁеӨ§еӢўдёӢиҗҪгҒ®еҸҜиғҪжҖ§гҒӘгҒ©гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢи«–иӯ°гҒҜеҲҘгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒ家иЁҲгҒ®йҒҺеәҰгҒӘеҖҹйҮ‘иІ жӢ…гҒЁжүҖеҫ—гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢй«ҳгҒ„дҫЎж јж°ҙжә–гҒӘгҒ©гӮ’иҖғж…®гҒҷгӮӢжҷӮгҖҒд»ҠеҫҢ еЈІиІ·дҫЎж јгҒ®иҝҪеҠ дёҠжҳҮеҸҜиғҪжҖ§гҒҜйқһеёёгҒ«е°ҸгҒ•гҒ„гӮӮгҒ®гҒЁиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҠ¶жіҒгҒ§гҖҒеЈІиІ·дҫЎж јгҒ®е®үе®ҡеҹәиӘҝгҒҢдёӯй•·жңҹзҡ„гҒ«е®ҡзқҖгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҖҒиІёеҲҮдҫЎж јгҒ®дёҠжҳҮең§еҠӣгҒҢеҠ йҖҹеҢ–гҒ—гҖҒ究жҘөзҡ„гҒ«гҒҜиіғиІёеҖҹеёӮе ҙгҒӢгӮүиІёеҲҮеёӮе ҙгҒҢж¶ҲгҒҲ家иіғеҪўж…ӢгҒ«д»ЈжӣҝгҒ•гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҖӮ

гҒ“гҒ®й–“гҖҢеӨ§еӢўдёҠжҳҮгҖҚгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢдҝЎй јгӮ’еүҚжҸҗгҒ«дҪңеӢ•гҒ—гҒҰгҒҚгҒҹиІёеҲҮеҲ¶еәҰгҒҜеә¶ж°‘еұӨгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒе°ӮгӮүдёҚеҲ©гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮдҪҸе®…иіјиІ·гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«еӨ§йҮ‘гӮ’з”Ёж„ҸгҒҷгӮӢиғҪеҠӣгҒҢгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҖҒиІёеҲҮеҲ¶еәҰгҒҜ家иіғгӮҲгӮҠе®үгҒ„иІ»з”ЁгҒ§жҜ”ијғзҡ„иүҜеҘҪгҒӘдҪҸеұ…з’°еўғгӮ’дә«еҸ—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢж©ҹдјҡгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒд»ҠеҫҢ иІёеҲҮдҫЎж јдёҠжҳҮгҒ«гӮҲгӮҠ家иіғеҲ¶еәҰгҒ«д»ЈжӣҝгҒ•гӮҢгӮӢгҒӘгӮүгҒ°гҖҒеә¶ж°‘еұӨгҒ®дҪҸеұ…иІ»з”ЁгҒҢеў—еҠ гҒ—дҪҸеұ…дёҚе®үгҒҢж·ұеҢ–гҒ—гҒҶгӮӢгҖӮ

1980е№ҙд»ЈеҫҢеҚҠгҖҒеЈІиІ·дҫЎж јгҒЁдёҚеӢ•з”ЈиІ»з”ЁгҒҢе…ұгҒ«жҖҘйЁ°гҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒдҪҸе®…дҝқиЁјйҮ‘гӮ’з”Ёж„ҸгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®еҮәжқҘгҒӘгҒ„еҖҹ家дәәгҒҹгҒЎгҒ®жҢ«жҠҳгҒӘгҒ©гҒҢзӨҫдјҡзҡ„е•ҸйЎҢгҒ«йЈӣгҒізҒ«гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—2000е№ҙд»ЈгҒ®дёҠжҳҮжңҹгҒ«гҒҜеЈІиІ·дҫЎж јгҒ®жҖҘйЁ°гҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒиІёеҲҮдҫЎж јгҒҜзӣёеҜҫзҡ„гҒ«е®үе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠдҪҸе®…дҫЎж јгҒҢж·ұеҲ»гҒӘзӨҫдјҡе•ҸйЎҢгҒ«гҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮеЈІиІ·дҫЎж јгҒ®жҖҘйЁ°гҒҜз„ЎдҪҸе®…дёӯз”ЈеұӨгҒ®зӣёеҜҫзҡ„еүҘеҘӘж„ҹгӮ’еј•гҒҚиө·гҒ“гҒҷгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§зӨҫдјҡзҡ„гҒӘе•ҸйЎҢгҒ«гҒӘгӮӢгҒҢгҖҒиІёеҲҮдҫЎж јгҒ®жҖҘйЁ°гҒҜеә¶ж°‘еұӨгҒ®еҹәжң¬зҡ„гҒӘз”ҹеӯҳжЁ©гӮ’еЁҒеҡҮгҒҷгӮӢиҰҒеӣ гҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§гҖҒгӮҲгӮҠдёҖеұӨж·ұеҲ»гҒӘе•ҸйЎҢгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

еЈІиІ·дҫЎж јгҒ®жҖҘйЁ°иҗҪгӮ’жҠ‘еҲ¶гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮдҪҸе®…ж”ҝзӯ–гҒ®йҮҚиҰҒгҒӘзӣ®жЁҷгҒ гҒҢгҖҒзҸҫе®ҹзҡ„гҒ«гҒҷгҒ№гҒҰгҒ®еӣҪж°‘гҒҢеЈІиІ·еёӮе ҙгҒ®еҸӮеҠ иҖ…гҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮе®үе®ҡгҒ—гҒҹдҪҸе®…йҮ‘иһҚж©ҹдјҡгҒ®жҸҗдҫӣзӯүгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒгғһгӮӨгғӣгғјгғ еҸ–еҫ—гӮ’еҠ©гҒ‘гӮӢгҒ®гҒҜгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒе…¬е…ұгҒҠгӮҲгҒіж°‘й–“иіғиІёдҪҸе®…гҒ®жҙ»жҖ§еҢ–зӯүгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰиіғиІёеҖҹеёӮе ҙгҒ®ж§ӢйҖ еӨүеҢ–гҒ®еҸҜиғҪжҖ§гҒ«еӮҷгҒҲгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

гӮӨгғ гғ»гӮӨгғ«гӮҪгғ—/иҫІеҚ”зөҢжёҲз ”з©¶жүҖз ”з©¶е§”е“Ў

еҺҹж–Ү: https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/442000.html иЁіJ.S