учЇхІуЎфКцИЌушПНууЄууЊуутІщхНшБЊщЈууухМЗуууущ ЛчЙуЋуууЎхх уЏяМ

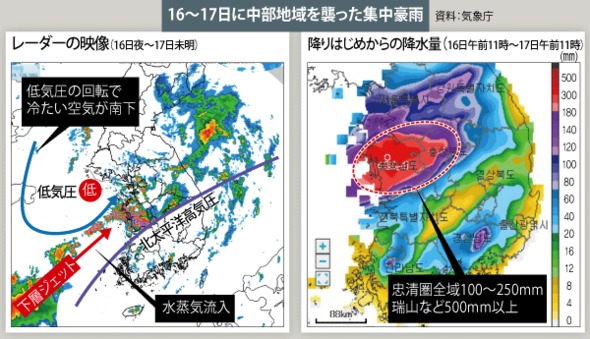

у16цЅуу17цЅцЊцуЋуууІухП цИ хщчхББяМуНуЕуГяМу1цщуЋ114.9ууЊуЎцДхВчшБЊщЈуЋшЅВуууущууЏуууу17цЅхх11цуОуЇуЎщцАДщу518.9ууЊуЋщууу1хЙДуЎщцАДщуЎ40яМ уЎшІцЈЁуЇу100хЙДуЋ1хКІуЎщфИшБЊщЈу уЃуу

уцАшБЁхКуЏ17цЅуЎхЎфОууЊуМууЃуГуАуЇууяМхуЎяМцууцЙПуЃучЉКцАуЈяМхуЎяМхЗууфЙОчЅуучЉКцАуЎхЂчуЇчКщууфИшІцЈЁуЎфНцАхЇухцЛуухП цИ хуфИхПуЋ1цщхНуу80ууЊфЛЅфИуЎхМЗущЈущуууууЈшЊЌцуууцЈхЄухП цИ хуЋуууЛуЉуЎцДхВчуЊщфИшБЊщЈучКчууччБуЋуЄууІуцАшБЁхКуЏуяМцЇшГЊуЎчАуЊу2уЄуЎчЉКцАуЎщуЋцуОуЃуІууяМцууцЙПуЃучЉКцАухП цИ хщуИуЈцЕх ЅучЖууууууЈшЊЌцууу2уЄуЎчЉКцАуЎхЂчуИуЈущЋхКІчД1.5уухАчЙуЇхЙухЄЇцАуЎцЕууфИхБЄуИуЇууууухЄщуЎцАДшИцАуфОчЕІууущцАДщухЂууууЎу уцАшБЁхКуЎуГуГуЛуЕуГууГфКх БхцхЎуЏуу2уЄуЎчЉКцАухчЈхКІуЎхЂхучЖцууЊуууЖуЄуууЈухЏОцЕщВяМхАшЁЈщЂух чБуууІфИццАцЕучКчууууЈуЇфНууущВяМучЇЛхуууЋ1уЄуЎхАхуЋщЗцщуЈуЉуОучОшБЁучКчуууууЎуууЊхБхАччОшБЁуЏуОу чЇхІчуЋфКцИЌущхИИуЋщЃууууЈшЊуЃуу

ушПхЙДущфИшБЊщЈуцПуууЊуЃуІууухцАухЂууІууЈшЈуууууНуІуЋуЇуЏу1980хЙДфЛЃуЋуЏфИцЅ80ууЊфЛЅфИуЎщЈущуЃуцЅу5цЅфЛЅфИууЃухЙДу1хКІууЊууЃууу1990хЙДфЛЃу2000хЙДфЛЃу2010хЙДфЛЃуЋуЏх3хКІууЃуу2020хЙДфЛЃу2024хЙДуОуЇуЎщуЋ1хКІууЃууцАшБЁхКуЎуІуЛуИуГуЎуЅфКх БхцхЎуЏуууОу щфИшБЊщЈуцПуууЊууЈухцАухЂуууЈууЏууЏуЃуууЈуЏшЈууЊуууууущЈуЎцПууухМЗуОухОхуЋуууЈуухцуууууЈшЊЌцууу

т цЕЗщЂцАДцИЉуЎфИцууууЃушБЊщЈу

ущфИшБЊщЈуцПуууЊуухцАухЂууІуууЈуууЈуфНухх уЊуЎу ууууцАххЄхухНБщПууІуууЎу уууух ЌхЗхЄЇхІуЎууЃуГуЛуІуГууЇуЋццяМхЄЇцАчЇхІяМуЏуууОу цАххЄхуЎхНБщПу уЈшЈууЎуЏщЃууухЄцуЇуууууЋуЊууЋуЏхАу цщууууу ууууЈшПАуЙуу

ууу ууцщЎЎххГЖхЈшОКуЎцЕЗщЂцАДцИЉуЎфИцущфИшБЊщЈуЎхМЗхКІущ ЛхКІущЋуууЈуухцуЏуууууЃуГццуЏухОхчуЋуПууЈуууЎ60хЙДщуЇцщЎЎххГЖхЈшОКуЎцЕЗщЂцАДцИЉуЏцЅщуЋщЋуОуЃуІуууцЕЗщЂцАДцИЉущЋуОуууЈуЇуфИхБЄуЎхЄЇцАуцуОуЃуІфИхБЄуЎхЗуучЉКцАуЈцЗЗуухЏОцЕушЕЗуууууЎцухМЗущфИшБЊщЈуЈуЊухЏшНцЇущЋууЊуууЈшЊЌцууууНуІуЋхЄЇхІуЎуНуГуЛуНуАццяМхАччАхЂчЇхІяМуууцЕЗщЂцАДцИЉуфИууууЈуЇухАшЁЈуЈфИхБЄуЎхЄЇцАууууЋцуОуууууЋууЃуІцууфИхБЄуЎхЄЇцАуЈхЗууфИхБЄуЎхЄЇцАуЈуЎщуЇхЄхуцПуууЊууууушБЊщЈуЋуЄуЊууууууЈшЊуЃуу

уцАшБЁхКуЎчЕБшЈуЋуууЈуцщЎЎххГЖхЈшОКуЎцЕЗщЂцАДцИЉуЏ1968уу2017хЙДуЋуууІуЎ50хЙДщуЇцБцЕЗяМууГуяМу0.70яН2.09хКІушЅПцЕЗяМуНуяМу0.25яН2.45хКІухцЕЗяМуу уяМу-0.04яН1.86хКІфИцуфИцЙухАчуЎцЕЗщЂцАДцИЉуЏууЎ100хЙДщуЇхЙГх0.56хКІфИцууІууу

ухЄЇцАфИуЎцАДшИцАухЂууууЈуущфИшБЊщЈуЎууфИуЄуЎхх у уЈцЈхЎууууууЃуГуЛуІуГууЇуЋццуЏуцщЎЎххГЖуЏхуЗуцЕЗуЈшЅПхЄЊхЙГцДууцАДхуфОчЕІуууууууЎцАДхщухАуууЄхЂууІуууууууущ ЛчЙуЋууухЄууЎщЈущушцЏуЈуЊуууЈшЊЌцууууНуГуЛуНуАццуЏухЄЇцАфИуЎцАДшИцАуЎхЂх уЏущЈухЂуухЏшНцЇущЋууцЁфЛЖу уууууцАДшИцАущЈуЋуЊууууЋуЏухЄЇцАуЎфИхБЄуИуЈфИуЃуІууЃуІщВуЋуЊууЊуууАуЊууЊуууОу цАДшИцАуЎфИцхх ущЈухБхАчуЋщфИуухх уЏхууЃуІууЊуууЈшПАуЙуу

шЈГD.K