дәәе·ҘиЎӣжҳҹгӮҲгӮҠжӯЈзўәгҒӘгӮҰгғҹгӮ¬гғЎвҖҰзӮӯзҙ гӮ’йЈҹгҒ№гӮӢжө·иҚүзҫӨиҗҪгӮ’иҰӢгҒӨгҒ‘еҮәгҒҷ

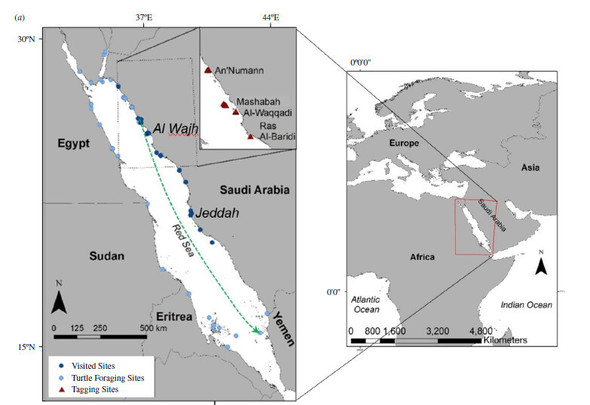

гҖҖзӮӯзҙ гӮ’еҗёеҸҺгҒ—гҒҰдҝқеӯҳгҒҷгӮӢиғҪеҠӣгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҖҢгғ–гғ«гғјгӮ«гғјгғңгғігҖҚгҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгӮӢжө·жҙӢжӨҚзү©гҒ§гҒӮгӮӢжө·иҚүгӮ’иҰӢгҒӨгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒдәәе·ҘиЎӣжҳҹгӮҲгӮҠгӮҰгғҹгӮ¬гғЎгҒ®гҒ»гҒҶгҒҢжңүеҠ№гҒ гҒЁгҒҷгӮӢз ”з©¶зөҗжһңгҒҢе…¬й–ӢгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮжө·иҚүгӮ’дё»йЈҹгҒЁгҒҷгӮӢгӮҰгғҹгӮ¬гғЎгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰж–°гҒҹгҒ«зўәиӘҚгҒ•гӮҢгҒҹзҙ…жө·пјҲRed SeaпјүеҶ…гҒ®жө·иҚүзҫӨиҗҪгҒҜгҖҒд№—з”Ёи»Ҡ90дёҮеҸ°гҒҢ1е№ҙй–“гҒ«жҺ’еҮәгҒҷгӮӢйҮҸгҒ®зӮӯзҙ гӮ’дҝқеӯҳгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁжҺЁе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

гҖҖжө·дёӯгҒ®жө·иҚүзҫӨиҗҪгҒҜйӯҡгӮ„з”Іж®»йЎһгҒ«з”ҹжҒҜең°гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҖҒж°ҙиіӘгӮ’ж”№е–„гҒ—гҒҰдәҢй…ёеҢ–зӮӯзҙ гӮ’еҗёеҸҺгҒҷгӮӢеҗёеҸҺжәҗгҒ®еҪ№еүІгӮӮжһңгҒҹгҒҷгҖҢиұҠгҒӢгҒӘжҶ©гҒ„е ҙгҖҚгҒ гҖӮжө·иҚүгҒҢжө·дёӯгҒ«еҚ гӮҒгӮӢйқўз©ҚгҒҜ0.2пј…гҒ«йҒҺгҒҺгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒжө·гҒ§з”ҹгҒҳгӮӢзӮӯзҙ жҚ•йӣҶжҙ»еӢ•гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰжө·иҚүгҒҢеҚ гӮҒгӮӢеүІеҗҲгҒҜ10пј…гҒ«йҒ”гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶз ”з©¶зөҗжһңгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒд»–гҒ®ж°ҙдёӯз”ҹж…Ӣзі»гҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гҖҒзҸҫеңЁгҒ®жө·иҚүзҫӨиҗҪгӮӮжІҝеІёй–ӢзҷәгҖҒиҫІжҘӯгҒ«гӮҲгӮӢжөҒеҮәж°ҙгҖҒеә•еј•гҒҚз¶ІжјҒиҲ№гҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰи„…гҒӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒжө·иҚүз”ҹжҒҜең°гӮ’иҰӢгҒӨгҒ‘гҒҰдҝқеӯҳгғ»еҫ©е…ғгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒж°—еҖҷеӨүеӢ•гҒ®з·©е’ҢгҒЁйҒ©еҝңгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒҚгӮҸгӮҒгҒҰйҮҚиҰҒгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒҹгҒ гҒ—гҖҒжө·дёӯгҒ§жө·иҚүзҫӨиҗҪгҒҢгҒ©гҒ“гҒ«гҒӮгӮӢгҒ®гҒӢзҷәиҰӢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜе®№жҳ“гҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮд»ҠгҒ§гҒҜгҖҒжө·иҚүгӮ’йЈҹгҒ№гӮӢгӮҰгғҹгӮ¬гғЎгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®иЎӣжҳҹгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҹж–№жі•гӮҲгӮҠгҒҜгӮӢгҒӢгҒ«й«ҳгҒ„дҝЎй јеәҰгҒ§жө·иҚүзҫӨиҗҪгӮ’зҷәиҰӢгҒ§гҒҚгӮӢж–№жі•гҒҢзўәз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгӮҰгғҹгӮ¬гғЎгҒҜжө·иҚүгӮ„еӨ§еһӢжө·иҚүйЎһгӮ’дё»йЈҹгҒЁгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒз ”з©¶иҖ…гӮүгҒҜгӮҰгғҹгӮ¬гғЎгҒ®еәғзҜ„еӣІгҒӘ移еӢ•зҜ„еӣІгҒЁдёҖйғЁең°еҹҹгҒ§еў—еҠ гҒҷгӮӢеҖӢдҪ“ж•°гӮ’гӮӮгҒЁгҒ«гҖҒжө·иҚүзҫӨиҗҪгҒ®дҪҚзҪ®гӮ’иӯҳеҲҘгҒ§гҒҚгӮӢдё»иҰҒгҒӘжҢҮжЁҷгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮөгӮҰгӮёгӮўгғ©гғ“гӮўгҒ®гӮўгғ–гғүгғ©зҺӢз«Ӣ科еӯҰжҠҖиЎ“еӨ§еӯҰпјҲKAUSTпјүгҒ®з ”究гғҒгғјгғ гҒҜе…Ҳж—ҘгҖҒжө·иҚүгӮ’дё»гҒӘгӮЁгӮөгҒЁгҒҷгӮӢгӮҰгғҹгӮ¬гғЎгҒ«дҪҚзҪ®жғ…е ұгӮ·гӮ№гғҶгғ пјҲGPSпјүгҒЁгғҖгӮӨгғ“гғігӮ°гҒ®иЁҳйҢІиЈ…зҪ®гӮ’д»ҳзқҖгҒ—гҒҰгҒ“гӮҢгӮүгҒ®з§»еӢ•гғҮгғјгӮҝгӮ’еҲҶжһҗгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒжө·иҚүзҫӨиҗҪгҒ®еҲҶеёғгӮ’зІҫеҜҶгҒ«зўәиӘҚгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶз ”з©¶зөҗжһңгӮ’иӢұеӣҪзҺӢз«ӢеӯҰдјҡгҒ«зҷәиЎЁгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖгҒҫгҒҹгҖҒз ”з©¶гғҒгғјгғ гҒҜгҖҒгӮҰгғҹгӮ¬гғЎ53еҢ№гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзҷәиҰӢгҒ•гӮҢгҒҹжө·иҚүзҫӨиҗҪгҒ®е Ҷз©Қзү©гӮ’з ”з©¶гҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒҜжңҖеӨ§4гғҶгғ©гӮ°гғ©гғ гҒ®зӮӯзҙ гӮ’еҗ«гӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶдәӢе®ҹгӮ’жҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜ90дёҮеҸ°гҒ®д№—з”Ёи»ҠгҒҢ1е№ҙй–“гҒ«жҺ’еҮәгҒҷгӮӢзӮӯзҙ еҲҶгҒ«еҢ№ж•өгҒҷгӮӢеҖӨгҒ гҖӮ

гҖҖз ”з©¶гғҒгғјгғ гҒҜгҖҢжө·иҚүзҫӨиҗҪгҒ®еӯҳеңЁгӮ’зўәиӘҚгҒ§гҒҚгӮҢгҒ°гҖҒиҰҸе®ҡгӮ’дҪңгҒЈгҒҰдҝқеӯҳгҒ§гҒҚгҖҒз’°еўғгҒЁзӨҫдјҡгҒ«йҮҚиҰҒгҒӘиІўзҢ®гҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶдҝқиӯ·гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖҚгҒЁжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгҖҢжө·жҙӢз©әй–“гҒ®30пј…гӮ’дҝқиӯ·гҒ—гҒҰжө·жҙӢз”ҹж…Ӣзі»гҒ®30пј…гӮ’еҫ©е…ғгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзӣ®жЁҷйҒ”жҲҗгҒ«гӮӮеҝ…й ҲгҖҚгҒ гҒЁжҢҮж‘ҳгҒ—гҒҹгҖӮеӣҪйҡӣзӨҫдјҡгҒҜ2022е№ҙгҖҢжҳҶжҳҺгғ»гғўгғігғҲгғӘгӮӘгғјгғ«з”ҹзү©еӨҡж§ҳжҖ§жһ зө„гҖҚгӮ’жҺЎжҠһгҒ—гҖҒ2030е№ҙгҒҫгҒ§гҒ«е…Ёдё–з•ҢгҒ®йҷёдёҠгҒЁжө·дёҠгҒ®30пј…гӮ’дҝқиӯ·ең°еҹҹгҒЁгҒ—гҒҰдҝқе…Ёгғ»з®ЎзҗҶгҒ—гҖҒеӮ·гҒӨгҒ„гҒҹз”ҹзү©еӨҡж§ҳжҖ§гҒ®30пј…гӮ’еҫ©е…ғгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзӣ®жЁҷгҒ§еҗҲж„ҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖKAUSTгҒ®жө·жҙӢз”ҹж…ӢеӯҰиҖ…гҒ®гғ’гғҘгғјгӮҙгғ»гғһгғіж°ҸгҒҜгҖҢдё–з•ҢгҒ®гҒ©гҒ“гҒӢгҒ§гӮҰгғҹгӮ¬гғЎгҒ«жЁҷиӯҳгӮ’д»ҳгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒгӮҰгғҹгӮ¬гғЎгҒҜгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸеҲҘгҒ®е ҙжүҖгҒ§гӮҸгӮҢгӮҸгӮҢгҒ«жҺЎйЈҹең°гӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®гҖҢгӮҰгғҹгӮ¬гғЎжҺўзҹҘгҖҚгҒҜгӮҲгӮҠеәғгҒҸжӢЎеӨ§гҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҖҒ科еӯҰиӘҢгҖҢгӮөгӮӨгӮЁгғігӮ№гҖҚгҒ§жҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ

иЁіM.S