[гғһгӮ¬гӮёгғіesc] гӮ·гӮігӮ·гӮігҒ—гҒҹгӮігғһ(зҒ°иІқ) йЈҪгҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸ гҒӨгҒ„гҒ°гӮҖ

еҺҹж–Үе…ҘеҠӣ:2010-03-10еҚҲеҫҢ08:40:17(4224еӯ—)

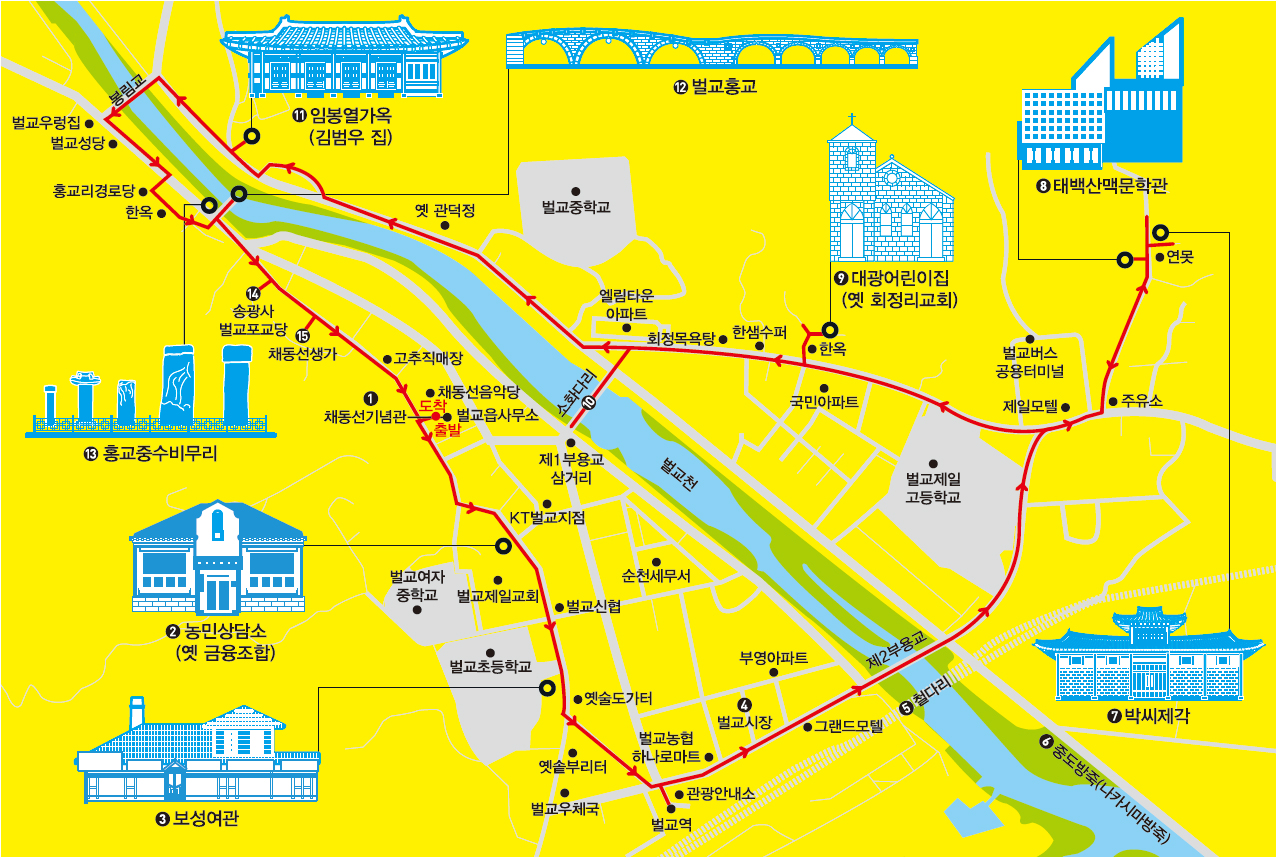

escгӮҰгӮ©гғјгӮӯгғігӮ°гғһгғғгғ—20.е®қеҹҺ(гғқгӮҪгғі),зӯҸж©ӢйӮ‘(гғқгғ«гӮ®гғ§гӮҰгғ—)дёҖе·ЎгӮҠ

еӣҪеҶ…ж–ҮеӯҰзҙҖиЎҢ 1з•Әең°, <еӨӘзҷҪеұұи„Ҳ>гҒ®дё»иҲһеҸ° зӯҸж©ӢгҒ®ж–ҮеҢ–йҒәи·ЎгҒ®дёӯгҒё6km

вҶҗи”Ўжқұй®®(гғҒгӮ§гғ»гғүгғігӮҪгғі)з”ҹ家гҒ®еЎҖгҒ®дёӯгҒ«е’ІгҒ„гҒҹзҷҪжў…иҠұ.

зӯҸж©ӢгҖӮж—Ҙеёқеј·еҲ¶еҚ й ҳжңҹй–“гҒӢгӮүйҹ“еӣҪжҲҰдәүгҒ«иҮігӮӢиҚ’жіўгҒ®жҷӮжңҹгҒ«гҖҒе°–йӢӯгҒӘзҗҶеҝөеҜҫз«ӢгҒЁи‘ӣи—ӨгҒҢеұ•й–ӢгҒ•гӮҢгҒҹе ҙжүҖгҒ®дёҖгҒӨгҒ гҖӮйҡ гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹиҝ‘зҸҫд»ЈеҸІгҒ®иЈҸйқўгӮ’жҡҙгҒ„гҒҹи¶ҷе»·дҫҶж°ҸгҒ®еӨ§жІіе°ҸиӘ¬<еӨӘзҷҪеұұи„Ҳ>гҒ®дё»иҲһеҸ°гҒ гҖӮиҷ№ж©Ӣ(гӮўгғјгғҒж©Ӣ)гҒЁгӮігғһ(зҒ°иІқ)гҒ®ж•…йғ· зӯҸж©ӢгҒҜ<еӨӘзҷҪеұұи„Ҳ>д»ҘеҫҢгҖҒеӣҪеҶ…ж–ҮеӯҰзҙҖиЎҢгҒ®1з•Әең°гҒ«жө®дёҠгҒ—гҒҹгҖӮеӨӘзҷҪеұұи„ҲгҒ®йҮҚгҒ•гҒ«жҠјгҒ•гҒҲгӮүгӮҢйҷ°гҒ«йҡ гӮҢгҒҰзӯҸж©ӢгҒ®ж–ҮеҢ–йҒәи·ЎгҒҹгҒЎгҒҢйҖҶгҒ«е…үгӮ’еӨұгҒЈгҒҹж„ҹгҒҳгҒҷгӮүгҒҷгӮӢгҖӮи·Ҝең°жҜҺгҒ«жҝҖеӢ•жңҹгӮ’зөҢгҒҹйҒҺеҺ»гҒ®з—•и·ЎгҒҢе°ҸиӘ¬гҒ®зҷ»е ҙдәәзү©гҒҹгҒЎгҒЁе…ҘгӮҠд№ұгӮҢгҖҒжһҜгӮҢгҒҰж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢе…ЁеҚ—,е®қеҹҺйғЎ,зӯҸж©ӢйӮ‘гҒ«иЎҢгҒҸгҖӮжқ‘дәӢеӢҷжүҖгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгӮҠгҖҒзӯҸж©Ӣе·қгӮ’иЎҢгҒҚжқҘгҒ—гҒҰж—ҘејҸ家еұӢгҒЁйҹ“еұӢеҸӨе®…гҒҹгҒЎгӮ’иҰӢгҒӘгҒҢгӮүзҙ…ж©ӢгӮ’зөҢгҒҰеҶҚгҒіжқ‘дәӢеӢҷжүҖгҒ«жҲ»гӮӢгҖӮ

вҖҳжңЁжқҗгӮ’дёҖжң¬дёҖжң¬е…ЁйғЁ з…®гҒҰдҪңгҒЈгҒҹвҖҷе®қеҹҺ(гғқгӮҪгғі)ж—…йӨЁ

е…ҲгҒҡжқ‘дәӢеӢҷжүҖ1йҡҺгҒ®и”Ўжқұй®®иЁҳеҝөйӨЁв‘ гҒ«е…ҘгӮӢгҖӮ"еәғгҒ„йҮҺеҺҹгҒ®жқұгҒ®жһңгҒҰгҒ«вҖҰ" гҒ§е§ӢгҒҫгӮӢй„ӯиҠқжә¶(гғҒгғ§гғігғ»гӮёгғЁгғі)гҒ®и©©<йғ·ж„Ғ>гҒ«жӣІгӮ’д»ҳгҒ‘гҒҹдәәгҒҢи”Ўжқұй®®(1901пҪһ1953)гҒ гҖӮзӯҸж©ӢеҮәиә«гҒ®иҝ‘д»ЈйҹіжҘҪгҒ®е…Ҳй§ҶиҖ…гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҖӮ<ж•…йғ·>(й„ӯиҠқжә¶ и©©,гҒҫгҒҹгҒҜжңҙе’Ңз©Ҷ(гғ‘гӮҜгғ»гғ•гӮЎгғўгӮҜ и©©<жңӣйғ·>,гҒҫгҒҹгҒҜжқҺж…Үзӣё(гӮӨгғ»гӮҰгғігӮөгғі) и©©<жҮҗгҒӢгҒ—гҒҸгҒҰ>)зӯүгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®иҖігҒ«гҒӘгҒҳгӮ“гҒ жӣІгҒҢеҪјгҒ®дҪңе“ҒгҒ гҖӮиЁҳеҝөйӨЁгҒ§еҪјгҒ®еҶҷзңҹгҒЁжҘҪиӯң,йҒәе“ҒгҒ«еҮәдјҡгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮжқ‘дәӢеӢҷжүҖгҒ®еҫҢгҒ«гҒҜжңҖиҝ‘дҪңгӮүгӮҢгҒҹи”Ўжқұй®®йҹіжҘҪе ӮгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

йҒ“и·Ҝж•ҙеӮҷе·ҘдәӢгҒҢйҖІиЎҢдёӯгҒ®еұұжІҝгҒ„гҒ®жЁӘйҒ“гҒ«жІҝгҒЈгҒҰз”әгҒ®дёӯеҝғиЎ—еҒҙгҒ«жӯ©гҒҸгҖӮи·Ҝең°гҒ®зүҮйҡ…гҒ«ж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢж—ҘејҸ家еұӢгҒҹгҒЎгҒҢзңјгҒ«гҒӨгҒҸгҖӮдёүеҸүи·ҜгҒ§еҸӨгҒігҒҹиөӨгғ¬гғігӮ¬йҖ гӮҠгҒ®е®¶(ж—§ йҮ‘иһҚзө„еҗҲе»әзү©гғ»зҷ»йҢІж–ҮеҢ–иІЎ)в‘ЎгҒ«дјҡгҒҶгҖӮйҮ‘иһҚзө„еҗҲгҒӢгӮүиҫІеҚ”дәӢеӢҷе®ӨгӮ’зөҢгҒҰзҸҫеңЁгҒҜиҫІж°‘зӣёи«ҮжүҖгҒЁгҒ—гҒҰдҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢж—Ҙеёқеј·еҲ¶еҚ й ҳжңҹгҒ®е»әзү©гҒ гҖӮ

"гӮ«гғңгғҒгғЈгӮ’гҒЎгӮҮгҒЈгҒЁж Ҫеҹ№гҒ—гӮҲгҒҶгҒЁжҖқгҒҶгӮ“гҒ гҒ‘гҒ©гҒ•гҖҒиІ©и·Ҝе•ҸйЎҢгҒҜгҒ©гҒҶгҒ гӮҚгҒҶгҒӯгғј" "и©ҰйЁ“ж Ҫеҹ№гҒ гҒӯгғјгҖӮжҳ”гӮҲгӮҠгҒҜиүҜгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгғјгҖӮгҒ“гӮҢгҒӢгӮүгҒҜеҘ‘зҙ„ж Ҫеҹ№гҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гӮ„гҒЈгҒҰеҲҘгҒ«е•ҸйЎҢгҒӘгҒ„гҒ‘гҒ©гҒӯгғјгҖӮ" зӣёи«ҮгҒҢзңҹгҒЈжңҖдёӯгҒ®дәӢеӢҷжүҖеҶ…гҒ®еҒҙеЈҒгҒ«еј·еҲ¶еҚ й ҳжңҹй–“гҒ«йҮ‘еә«гҒЁгҒ—гҒҰдҪҝгӮҸгӮҢгҒҹеҲҘе®ӨгҒ®гҒ©гҒЈгҒ—гӮҠгҒ—гҒҹйү„й–ҖгҒҢгҒҺгҒ“гҒЎгҒӘгҒҸж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒ“гҒЎгӮүгҒҜж—Ҙеёқеј·еҲ¶еҚ й ҳжңҹй–“гҒ®з№ҒиҸҜиЎ—(жң¬з”әйҖҡгӮҠ)гҒ®е…ҘгӮҠеҸЈгҒ«гҒӮгҒҹгӮӢең°зӮ№гҒ гҖӮж—Ҙеёқеј·еҲ¶еҚ й ҳжңҹй–“гҒ«гҒҜе‘ЁиҫәгҒ«йғөдҫҝеұҖ(зҸҫ KTе»әзү©)гғ»иӯҰеҜҹзҪІ(зҸҫ ж—…йӨЁгғ»гғ‘гғіеұӢ)зӯүгҒҢйӣҶгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮеҸҚзү©еұӢгӮ„ж—…йӨЁ,ж–ҷдәӯгӮӮдёҰгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮж—Ҙеёқеј·еҲ¶еҚ й ҳжңҹй–“гҒ®зӯҸж©ӢгҒ®ең°дҪҚгӮ’зӨәгҒҷз—•и·ЎгҒ гҖӮи”Ўжқұй®®гҒ®зҲ¶иҰӘгҒҢ100е№ҙеүҚгҒ«й–Ӣж ЎгҒ•гҒӣгҒҹзӯҸж©Ӣе°ҸеӯҰж ЎгҒ«еҗ‘гҒӢгҒҶгҖӮ

еӯҰж ЎгҒ«гҒҫгҒӨгӮҸгӮӢдҪҸж°‘гҒҹгҒЎгҒ®иЁҳжҶ¶гҖӮ"е№јгҒӢгҒЈгҒҹй ғгҖҒжҙӘж°ҙгҒ«гҒӘгӮҢгҒ°йҒӢеӢ•е ҙгҒ«ж°ҙгҒҢдёҖжқҜгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ©гҒҳгӮҮгҒҶгҒҢгҒҶгҒҳгӮғгҒҶгҒҳгӮғгҒ„гҒҹгҖӮ" (дҪҸж°‘ гӮӨгғ»гӮёгғ§гғігғ’ж°Ҹгғ»58) "йә—ж°ҙ(гғЁгӮ№)й ҶеӨ©(гӮ№гғігғҒгғ§гғі)дәӢ件гҒ®жҷӮгҖҒеӯҰж ЎгҒ®йҒӢеӢ•е ҙгҒ«дҪҸж°‘гӮ’з”·еҘіеҲҘгҒ«йӣҶгӮҒгҒҰжүӢгӮ’и§ҰгҒЈгҒҰгҒҝгҒҰгҖҒзҝ’гҒЈгҒҹдәәгҒЁзҝ’гҒҲгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹдәәгӮ’йҒёгҒіеҮәгҒ—гҒҹгҖӮ" (гғ‘гӮҜгғ»гӮҜгғўгӮҜж°Ҹгғ»84)зӯҸж©Ӣе°ҸеӯҰж ЎжӯЈй–ҖгҒ®гҒқгҒ°гҒ«гҒҜ2йҡҺе»әгҒҰж—ҘејҸ家еұӢгҒ®ж—§ е®қеҹҺж—…йӨЁ(зҷ»йҢІж–ҮеҢ–иІЎ)в‘ўгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ1935е№ҙгҒ« "жңЁжқҗгӮ’дёҖжң¬дёҖжң¬е…ЁйғЁ з…®гҒҰдҪңгҒЈгҒҹ" гҒЁгҒ„гҒҶжңЁйҖ ж—…йӨЁгҒ гҖӮ е°ҸиӘ¬гҒ«иӯҰеҜҹиЁҺдјҗйҡҠе“ЎгӮүгҒ®е®ҝиҲҺгҒ§гҒӮгӮӢеҚ—йҒ“ж—…йӨЁгҒЁгҒ—гҒҰзҷ»е ҙгҒ—гҒҹгҖӮжңҖиҝ‘гҒҫгҒ§еә—иҲ—гҒЁгҒ—гҒҰдҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒҚгҒҹгҒҢж–ҮеҢ–иІЎеәҒгҒҢиІ·гҒ„е…ҘгӮҢгҒҹеҫҢгҒ«зҸҫеңЁеҫ©е…ғе·ҘдәӢгӮ’йҖІгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

вҖҳжӯ»дҪ“гҒҢгҒҗгҒЈгҒҹгӮҠгҒЁдёҰгҒ№гӮүгӮҢгҒҹвҖҷжҳӯе’Ңж©ӢгҒ®йўЁжҷҜ

"зҫ©зҘ–зҲ¶й ҶеӨ©пҪһзӯҸж©Ӣй–“гҒ®йү„йҒ“е·ҘдәӢгҒ§еңҹж–№гӮ’гҒ—гҒҰзЁјгҒ„гҒ йҮ‘гҒ§е»әгҒҰгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ"еүөжҘӯиҖ…гҒ®еӨ–еӯ« гӮ·гғігғ»гғЁгғігғҒгғ§гғ«(62)ж°ҸгҒҜ гҖҢж”ҜжүҖй•·гӮӮзЁҺеӢҷзҪІй•·гӮӮиөҙд»»гҒҷгӮҢгҒ°зҡҶ е®қеҹҺж—…йӨЁгҒ«е®ҝгӮ’гҒЁгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖҚгҒЁд»ҳгҒ‘еҠ гҒҲгҒҹгҖӮе№ҙжң«гҒҫгҒ§гҒ«и§ЈдҪ“иЈңдҝ®е·ҘдәӢгӮ’зөӮгҒҲгҒҰеұ•зӨәйӨЁгғ»е®ҝжіҠж–ҪиЁӯгӮ’еӮҷгҒҲгҒҹиҠёиЎ“家гҒҹгҒЎгҒ®еүөдҪңгғ»ж–ҮеҢ–з©әй–“гҒЁгҒ—гҒҰжҙ»з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢдәҲе®ҡгҒ гҖӮ

гҒӢгҒӨгҒҰгҒ®йҖ гӮҠй…’еұӢи·Ў(е®қеҹҺж—…йӨЁеүҚгҒ®йЈҹе Ӯгғ»жң¬еұӢдёҖеёҜ)гӮ’йҒҺгҒҺгҒҰвҖҳгӮҪгғғгғ—гғӘгӮ¬гғівҖҷгҒ®е ҙжүҖгҒёиЎҢгҒҸгҖӮйЈҹе ӮгҒЁгӮ«гғ©гӮӘгӮұгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹе ҙжүҖгҒ§гҖҒ40дҪҷе№ҙеүҚгҒҫгҒ§гҒ“гҒЎгӮүгҒ«йү„йҮңгӮ„йӢӨгӮ’дҪңгӮӢйӢізү©е·Ҙе ҙгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮйӢізү©е·Ҙе ҙгҒ§жҜҺж—Ҙж•°еҚҒдәәеҲҶгҒ®йЈҹдәӢгҒ®д»•еәҰгӮ’гҒ—гҒҫгҒҸгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгғ‘гӮҜгғ»гӮҜгғўгӮҜж°ҸгҒҢи©ұгҒ—гҒҹгҖӮгҖҢжә¶гҒ‘гҒҹйү„гҒҢйЈӣгӮ“гҒ§гҒҚгҒҰгҖҒжүӢгҒ«еҪ“гҒҹгӮӢгҒЁдҪ•гғ¶жңҲгӮӮжІ»гӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮжүӢгҒ§гӮӮи¶ігҒ§гӮӮй»’гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„дәәгҒҜгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮвҖқ

зӯҸж©Ӣй§…еҒҙгҒ«иЎҢгҒҸгҖӮиӮ©гҒҹгҒҷгҒҚгӮ’гҒӢгҒ‘гҒҹдёҖиЎҢгҒҢжҸЎжүӢж”»еӢўгӮ’гҒ—гҒӘгҒҢгӮүи·Ҝең°гӮ’зё«гҒҶе§ҝгҒӢгӮүиҝ‘гҒҘгҒ„гҒҹйҒёжҢҷгҒ®жҷӮзҜҖгҒҢе®ҹж„ҹгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮзӯҸж©Ӣй§…еүҚгҒ®иҰіе…үжЎҲеҶ…жүҖгҒ§зӯҸж©Ӣе‘ЁиҫәиҰіе…үең°з•ҘеӣігӮ’еҫ—гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ第2иҠҷи“үж©ӢгҒ«иЎҢгҒҸйҒ“и·Ҝи„ҮгҒ«гҒҜе№іж—ҘгҒ§гӮӮйҒ“гҒ®е·ҰеҸігҒ«еёӮе ҙв‘ЈгҒҢз«ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮжұҒгҒ«гҒҷгӮӢгӮігғһ(зҒ°иІқ)гғ»гғҲгғӘиІқгҖҒгғҺгғ“гғ«гғ»гғҠгӮәгғҠгҒӘгҒ©жҳҘгҒ®жҹ”гӮүгҒӢгҒ„гғҠгғ гғ«еұӢеҸ°гҒҢз«ӢгҒЎдёҰгҒ¶гҖӮгӮҶгҒ§гҒҰгҒҠгҒӢгҒҡгҒЁгҒ—гҒҰдё»гҒ«йЈҹгҒ№гӮӢгӮігғһ 1гҺҸ 5000гӮҰгӮ©гғі,зҘӯзҘҖгҒ®иҶігҒ«гӮӮдёҠгҒҢгӮӢй«ҳзҙҡзңҹгӮігғһгҒҜ9000пҪһ1дёҮгӮҰгӮ©гғігҖҒгӮҝгғ¬гӮ’гҒөгӮҠгҒӢгҒ‘гҒҰеҲәиә«гҒ§йЈҹгҒ№гӮӢеӨ§гҒҚгҒӘгғ”гӮігғһгҒҜ1дёҮ5000гӮҰгӮ©гғігҖӮ

第2иҠҷи“үж©ӢгӮ’жёЎгҒЈгҒҰиҰӢдёӢгӮҚгҒӣгҒ°гҖҒи‘Ұз•‘гҒ®й–“гҒ«жіЎгӮ’з«ӢгҒҰгҒҰдёҠгҒ’жҪ®гҒҢзӯҸж©Ӣе·қгҒ®дёҠжөҒгҒ«й§ҶгҒ‘дёҠгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ30пҪһ40е№ҙеүҚгҒҫгҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гҒ“гҒҫгҒ§гӮігғһгӮ’з©ҚгӮ“гҒ иҲ№гҒҢе…ҘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮж©Ӣв‘ӨгӮ’жёЎгҒЈгҒҰгҖҒеҸіеҒҙгҒ®йү„ж©ӢгҒ®гҒӢгҒӢгҒЈгҒҹдёӢжөҒеҒҙгҒ«ж—Ҙеёқеј·еҲ¶еҚ й ҳжңҹй–“гҒ«дҪҸж°‘гӮ’еӢ•е“ЎгҒ—гҒҰз©ҚгӮ“гҒ гҒЁгҒ„гҒҶдёӯйҒ“е Ө(гғҠгӮ«гӮ·гғһе Ө)в‘ҘгҒҢз¶ҡгҒҸгҖӮдҪҸж°‘гҒҹгҒЎгҒҜ第2иҠҷи“үж©ӢгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒҫгҒ§гҖҒеҚұйҷәгӮ’еҶ’гҒ—гҒҰйү„ж©ӢгӮ’жӯ©гҒ„гҒҰжёЎгҒЈгҒҹгҖӮзӯҸж©Ӣ第дёҖй«ҳ(ж—§ зӯҸж©Ӣе•Ҷй«ҳгҒ„)гӮ’йҒҺгҒҺгҖҒеёқйҮҲеұұгҒ®еұұиЈҫгҒ«дёҠгҒҢгӮҢгҒ°дёЎеҒҙгҒ«дёҰгҒ¶дёҖжҠұгҒҲгӮӮгҒӮгӮӢжЎңгҒ®й–“гҒ«еӨӘзҷҪеұұи„Ҳж–ҮеӯҰйӨЁв‘§гҒЁжңҙж°ҸзҘӯй–Јв‘ҰгҒҢе§ҝгӮ’иЎЁгӮҸгҒҷгҖӮ

жңҙж°ҸзҘӯй–ЈгҒҜ<еӨӘзҷҪеұұи„Ҳ>еҶ’й ӯгҒ«зҺ„еҜҢиҖ…гҒ®е®¶гҒЁгҒ—гҒҰжҸҸеҶҷгҒ•гӮҢгӮӢйҹ“еӣҪгғ»ж—Ҙжң¬гҒ®дҪҸе®…ж§ҳејҸгҒҢж··еңЁгҒ•гӮҢгҒҹ家еұӢгҒ гҖӮе°ҸиӘ¬гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гғ‘гғғгҒЁй–ӢгҒ‘гҒҹеұ•жңӣгӮ’иӘҮгӮӢжҳҺе ӮгҒ гҒҢиҲҲе‘ігҒҜж–°гҒ—гҒҸе»әгҒҰгҒҹе»әзү©гӮҲгӮҠйә“гҒ«еҗ‘гҒӢгҒЈгҒҰй§ҶгҒ‘дёҠгҒҢгҒЈгҒҹеңҹзҹіеһЈгҒЁж–ңйқўгҒ«гҒӨгҒҸгӮүгӮҢгҒҹжұ гҒ«жіЁгҒҢгӮҢгӮӢгҖӮжұ гҒ®гҒҫгӮ“дёӯгҒ«гҒҜеңҹгӮ’зӣӣгӮҠеі¶гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒжҳ”гҒҜгҒ“гҒ“гҒ«гӮҰгӮөгӮ®гӮ’ж”ҫгҒ—йЈјгҒ„гҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮжҜҚеұӢгҒқгҒ°гҒ®еӨ§гҒҚгҒӘжӨҝгҒҜгҒҷгҒ§гҒ«еұұиЈҫгҒ«иөӨгҒ„иҠұгӮ’еҺҡгҒҸж•·гҒҚгҒӨгӮҒжҺўиЁӘе®ўгҒҹгҒЎгҒ®гӮ·гғЈгғғгӮҝгғјж”»еӢўгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеӨӘзҷҪеұұи„Ҳж–ҮеӯҰйӨЁгҒ«гҒҜе°ҸиӘ¬гӮ’ж§ӢжғігҒ—гҒҰжӣёгҒҚејҫең§гӮ’еҸ—гҒ‘и„…иҝ«гӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒеҮәзүҲгҒ•гӮҢгӮӢгҒҫгҒ§6е№ҙй–“гҒ®еҹ·зӯҶйҒҺзЁӢ,еҸ–жқҗгғҺгғјгғҲ,иӮүзӯҶеҺҹзЁҝ,гғһгӮ№гӮігғҹгҒ®е ұйҒ“еҶ…е®№,и¶ҷе»·дҫҶж°ҸгҒҢдҪҝгҒЈгҒҹзү©е“ҒгҒӘгҒ©гҒҢеұ•зӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

1939е№ҙгҒ«дҪңгӮүгӮҢгҒҹзҹійҖ зӨјжӢқе Ӯ еӣһдәӯйҮҢж•ҷдјҡ(зҸҫ гғҮгӮҜгӮЎгғіеӯҗдҫӣгҒ®е®¶)в‘ЁгӮ’иҰӢгҒҰгҖҒзӯҸж©Ӣе·қжҳӯе’Ңж©Ӣ(第1иҠҷи“үж©Ӣгғ»1931е№ҙ)в‘©гҒ«иЎҢгҒҸгҖӮиЎҖгҒӘгҒҫгҒҗгҒ•гҒ„гҒ«гҒҠгҒ„гҒ®гҒҷгӮӢзҗҶеҝөи‘ӣи—Ө,дҪҸж°‘гҒҹгҒЎгҒ®иӢҰз—ӣгҒҢж·ұгҒҸеҲ»гҒҫгӮҢгҒҹж©ӢгҒ гҖӮе°ҸиӘ¬гҒ«еҮәгҒҰгҒҸгӮӢвҖңжҳӯе’Ңж©ӢгҒ®дёӢгҒ®е№ІжҪҹгӮ„жө…зҖ¬гҒ«жӯ»дҪ“гҒҢгҒҗгҒЈгҒҹгӮҠгҒЁдёҰгӮ“гҒ§гғ»гғ»гғ»гғ»вҖқгҒЁгҒ„гҒҶе ҙйқўгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҒЁгӮӮгҖҒзӯҸж©ӢгҒ®е№ҙй…ҚгҒ®ж–№гҖҒиӘ°гҒ«е°ӢгҒӯгҒҰгӮӮдјјгҒҹгӮҲгҒҶгҒӘи©ұгҒҢеҮәгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮвҖңдёҖеҲ—гҒ«з«ӢгҒҹгҒӣгҒҰгҒҠгҒ„гҒҰйҠғгӮ’ж’ғгҒЎж°ҙгҒ«иҗҪгҒЁгҒ—гҒҹгҖӮжӯ»дҪ“гҒЁиЎҖгҒҢдёҠгҒ’жҪ®гғ»еј•гҒҚжҪ®гҒ«д№—гҒЈгҒҰжөҒгӮҢгҒҹгҖӮжқ‘дәӢеӢҷжүҖе‘ЁиҫәгҒЁжҳӯе’Ңж©ӢгҒ®дёӢгҒ«гҒҜгҒ„гҒӨгӮӮжӯ»дҪ“гҒҢз©ҚгҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒ гҖӮвҖқ

вҶҗгӮӨгғ гғ»гғңгғігғЁгғ«е®¶еұӢ(гӮӯгғ гғ»гғңгғігӮҰгғігҒ®е®¶)гҒ®зҙ…жў…гҒӢгҒӨгҒҰгҒ®зҹўе ҙгҒ§гҒӮгӮӢеҸӨгҒ„иҰіеҫідәӯ(5е№ҙеүҚгҒ«йҖҶеҫҢж–№гҒёз§»и»ў)е»әзү©гӮ’йҒ гҒҸгҒӢгӮүиҰӢгҒҰйііжһ—йҮҢгҒ®гӮӨгғ гғ»гғңгғігғЁгғ«е®¶еұӢ(ж—§ гӮӯгғ гғ»гғ“гғ§гғігӮҰгӮҜ 家еұӢ)в‘ӘгҒ«иЎҢгҒҸгҖӮйӣ„еЈ®гҒӘеЈҒгҒҢеј•гҒҚз«ӢгҒЈгҒҰиҰӢгҒҲгӮӢгҖӮеҸӨгҒігҒҰгҒҜгҒ„гӮӢгҒҢжё…жҪ”гҒӘжғ…з·’гҒҢгҒ«гҒҳгҒҝеҮәгҒҰгҒҸгӮӢгҒ“гҒ®еҸӨе®…гҒҜгҖҒе°ҸиӘ¬гҒ§вҖҳгӮӯгғ гғ»гғңгғігӮҰгғігҒ®е®¶вҖҷгҒЁгҒ—гҒҰжҸҸеҶҷгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ жҜҚеұӢгҒ®гҒқгҒ°гҒ®еәӯгҒ«еӨ§гҒҚгҒҸй–ӢгҒ„гҒҹзҙ…жў…гғ»зҷҪжў…гҒ®иҠұгҒ®гҒӨгҒјгҒҝгҖҒйҰҷгӮҠгҒҢгҒ»гҒ®гҒӢгҒ гҖӮ

вҖҳгғһгғғгӮігғӘ дёҖжқҜгҒҡгҒӨжіЁгҒҗвҖҷеёғж•ҷе ӮгҒ®гӮӨгғ–гӮӯ

вҶҗе®қзү©304еҸ·зӯҸж©Ӣиҷ№ж©ӢпјҲгғқгғ«гӮ®гғ§гғӣгғігӮ®гғ§пјү. еүҚж–№гҒ®пј“гҒӨгҒ®иҷ№еһӢж©ӢгҒҢйҒҺеҺ»гҒ®иҷ№ж©ӢгҒ гҖӮе®қзү©304еҸ·иҷ№ж©Ӣв‘«гӮ’зңәгӮҒгҒӘгҒҢгӮүгғқгғігғӢгғ ж©ӢгӮ’жёЎгӮӢгҖӮзӯҸж©ӢиҒ–е ӮгӮ’гҒҷгҒҺгҒҰи·Ҝең°гҒ«е…ҘгӮӢгҒЁиҷ№ж©ӢйҮҢ敬иҖҒе ӮгҒқгҒ°гҒ®и·Ҝең°гҒ«еҸӨгҒ„йҹ“еұӢгҒҢдҪҮгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮвҖңгҒ“гӮҢгҒҢжқҺжүҝжҷ©гҒ®жҷӮгҒ«еӣҪдјҡиӯ°е“ЎгӮ’еӢҷгӮҒгҒҹгӮӯгғ гғ»жҹҗ家гҒ гҒҢгҖҒгҒ“гҒ®й ғгҖҒеЎҖгӮ’ж–°гҒ—гҒҸз©ҚгҒҝзӣҙгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢвҖқ(дҪҸж°‘ гӮ«гғігғ»гғҮгғ”гғ§гғіж°Ҹгғ»78) и·Ҝең°гӮ’еӣһгҒЈгҒҰеҮәгҒҰгҒҸгӮӢгҒЁиҷ№ж©ӢгҒЁжҙӘж°ҙгҒ§ж©ӢгҒҢеҲҮгӮҢгҒҹжҷӮгҒ«дҝ®зҗҶгҒ—гҒҰе»әгҒҰгҒҹж–ӯж©ӢйҮҚдҝ®зў‘гҒӘгҒ©6гғ¶гҒ®зў‘зҹігҒ®зҫӨгӮҢ⑬гҒ«дјҡгҒҶгҖӮдёҖйғЁгҒҜгҒҷгӮҠгҒёгӮҠеҲ»гӮ“гҒ ж–Үеӯ—гҒҢиҗҪгҒЎгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹе§ҝгҒ гҖӮиҷ№ж©ӢгҒҜж©ӢгҒ®дёӢгҒ«йҷҚгӮҠгҒҰиЎҢгҒҚиҰӢдёҠгҒ’гӮӢе§ҝгҒҢзҫҺгҒ—гҒ„гҖӮйҒҺеҺ»гҒ®зҹігҒҜгҒқгӮҢгҒ»гҒ©ж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒпј“еҖӢгҒ®иҷ№еһӢж©ӢгҒ®дёӢгҒ«иЁӯзҪ®гҒ—гҒҹйҫҚй ӯгҒҢж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

жқҫеәғеҜә,зӯҸж©Ӣеёғж•ҷе Ӯв‘ӯгҒ«гҒҜдёҖжҠұгҒҲгӮӮгҒӮгӮӢгӮӨгғ–гӮӯгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒз«ӢгҒЎеҜ„гӮӢгҒ«еҖӨгҒҷгӮӢгҖӮвҖңжҜҺжҳҘ гҒ„гҒ¶гҒҚгҒ«гғһгғғгӮігғӘдёҖжқҜгҒҡгҒӨгӮ’жіЁгҒ„гҒ§гҒӮгҒ’гӮӢвҖқгҒЁгҒ„гҒҶдҪҸиҒ·гғқгғӘеғ§дҫ¶гҒҜгҖҢгҒ“гҒ®еёғж•ҷе ӮгҒҢж—Ҙеёқеј·еҲ¶еҚ й ҳжңҹй–“гҒ«еӨңеӯҰжҙ»еӢ•гҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҹе ҙжүҖгҖҚгҒЁиӘ¬жҳҺгҒ—гҒҹгҖӮеЎҖгҒ®дёӯгҒ«зҷҪгҒ„жў…гҒҢиұӘиҸҜгҒ«е’ІгҒ„гҒҹи”Ўжқұй®®з”ҹ家гӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгҖҒж—ҘгҒҢжҡ®гӮҢгҒҹгҖӮжӯ©гҒҚзөӮгҒҲгҒҰгҖҒеҷӣгҒҝгҒ—гӮҒгӮӢгҒЁгӮ·гӮігӮ·гӮігҒЁгҒ—гҒҹе‘ігҒҢзө¶е“ҒгҒЁгҒ„гҒҶзӯҸж©ӢгӮігғһгӮ’е‘ігӮҸгҒ„гҒ«йЈҹе ӮгҒёеҗ‘гҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ зҙ„6kmгӮ’жӯ©гҒ„гҒҹгҖӮ

вҶҗең°еӣігӮ°гғ©гғ•гӮЈгғғгӮҜ гғҮгӮ¶гӮӨгғі(вҖ»гӮҜгғӘгғғгӮҜгҒҷгӮҢгҒ°гҒ•гӮүгҒ«еӨ§гҒҚгҒҸиҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ)гӮҰгӮ©гғјгӮӯгғігӮ° гғЎгғғгӮ»гғјгӮё

гҒӨгҒ„гҒ§гҒ«жҘҪе®үйӮ‘еҹҺпјҲгғҠгӮ¬гғігӮҰгғ—гӮҪгғіпјүгҒҫгҒ§вҖҰ

ж№–еҚ—й«ҳйҖҹйҒ“и·ҜдҪҸеІ©еҮәе…ҘгӮҠеҸЈгҒӢгӮүеҮәгҒҰ27еҸ·еӣҪйҒ“гҒ«д№—гӮҠгҖҒжқҫеәғеҜәе…ҘеҸЈ,еӨ–иҘҝйқўгӮ’зөҢгҒҰгҖҒзӯҸж©ӢйӮ‘гҒ«иЎҢгҒҸгҖӮжҳҮе·һеҮәе…ҘгӮҠеҸЈгҒӢгӮүеҮәгҒҰ857еҸ·ең°ж–№йҒ“гҒ«д№—гӮҠд»ҷе·ҢеҜәе…ҘеҸЈ,жҘҪе®үйӮ‘еҹҺгӮ’йҖҡгҒЈгҒҰиЎҢгҒЈгҒҰгӮӮгҒӢгҒҫгӮҸгҒӘгҒ„гҖӮз”әгҒ«гҒҜгӮігӮ·гӮ®гӮігғһйЈҹе Ӯ(061-858-2255),гӮҜгӮ®гғ«йЈҹе Ӯ(061-857-0588)зӯүгҖҒгӮігғһе®ҡйЈҹгғ»гӮігғһгғ”гғ“гғігғ‘гӮ’еҮәгҒҷйЈҹе ӮгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮ3жңҲжң«гҒҫгҒ§гҒҢж—¬гҖӮиҢ№гҒ§гҒҹгӮігғһгҒЁгӮігғһгҒҠеҘҪгҒҝз„јгҒҚгғ»гӮігғһеҲәиә«гҒ®е’ҢгҒҲзү©гҒӘгҒ©гҒҢеҮәгҒҰгҒҸгӮӢе®ҡйЈҹгҒҜгҒҹгҒ„гҒҰгҒ„1дёҮ2000гӮҰгӮ©гғіеҶ…еӨ–гҒ§й«ҳгҒ„ж–№гҒ гҖӮгғқгғігғӢгғ ж©ӢгҒ®еүҚгҒ®зӯҸж©ӢгӮҰгғӯгғіеұӢ(061-857-7613)гҒҜгӮҝгғӢгӮ·ж–ҷзҗҶе°Ӯй–Җеә—гҖӮгӮҝгғӢгӮ·гӮ’е…ҘгӮҢгҒҰжІёгҒӢгҒ—гҒҹе‘іеҷҢжұҒ(гӮҰгғӯгғігӮҝгғігғ»6000гӮҰгӮ©гғі)гҒҢгҒ•гҒЈгҒұгӮҠгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮжҳҘгҒӢгӮүз§ӢгҒҫгҒ§гҒҢж—¬гҖӮзӯҸж©ӢгҒ§зӢ¬з«ӢйҒӢеӢ•е®¶гҒ§гҒӮгӮҠеӨ§倧ж•Һеүөе§ӢиҖ…гҒ§гӮӮгҒӮгӮӢ羅е–Ҷ(гғҠгғҒгғ§гғ«)е…Ҳз”ҹгҒ®з”ҹ家(дёғжҙһйҮҢ),гӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒ®жҳ”гҒ®зҹіж©ӢгҒ§гҒӮгӮӢйҖғйҰ¬ж©ӢгҒЁзҹізў‘(е…ёжҙһйҮҢ),дәӯеӯҗ зҝ жқҫжғ…(еҸӨйӮ‘йҮҢ)гӮӮиҰӢгӮӢгҒ«еҖӨгҒҷгӮӢгҖӮзӯҸж©ӢгҒӢгӮүгҒ»гҒ©иҝ‘гҒ„зҫҺгҒ—гҒ„йҹ“еұӢжқ‘гҒ®гӮ«гғігӮҙгғ«гғһгӮҰгғ«,жҘҪе®үйӮ‘еҹҺгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮзӯҸж©ӢйӮ‘дәӢеӢҷжүҖ(061)850-5601.е®қеҹҺйғЎеәҒж–ҮеҢ–иҰіе…үиӘІ(061)850-5224.

зӯҸж©Ӣ=ж–Үгғ»еҶҷзңҹ гӮӨгғ»гғ“гғ§гғігғҸгӮҜиЁҳиҖ… leebh99пј hani.co.kr

еҺҹж–Ү: https://www.hani.co.kr/arti/SERIES/212/409336.html иЁіJ.S