2500е№ҙеүҚеҺҹеӯҗи«–,дәәйЎһгҒ«еҝ«жҘҪгӮ’гғ—гғ¬гӮјгғігғҲгҒҷгӮӢ

еҺҹж–Үе…ҘеҠӣ:2009-03-27еҚҲеҫҢ07:41:42

гӮігғ»гғҹгғ§гғігӮҪгғ—иЁҳиҖ…

вҶҗ<еҸӨд»ЈеҺҹеӯҗи«–-еҝ«жҘҪгҒ®еҺҹзҗҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®е”Ҝзү©и«–>гӮёгғЈгғі гӮөгғјгғ¬гғ и‘—гғ»гғӨгғігғ»гғҒгғЈгғігғӢгғ§гғ«иЁі/гғҠгғігӮёгғЈгғігғ»1дёҮ9000гӮҰгӮ©гғі

<еҸӨд»ЈеҺҹеӯҗи«–>гҒҜвҖҳеҺҹеӯҗи«–вҖҷгҒЁгҒ„гҒҶеҗҚеүҚгҒ§жӢ¬гӮүгӮҢгӮӢеҸӨд»ЈгӮ®гғӘгӮ·гғЈгғ»гғӯгғјгғһгҒ®дёүдәәгҒ®е“ІеӯҰиҖ…гғҮгғўгӮҜгғӘгғҲгӮ№(зҙҖе…ғеүҚ460е№ҙй ғпҪһ360е№ҙй ғгғ»еҶҷзңҹ),гӮЁгғ”гӮӯгғҘгғӯгӮ№(зҙҖе…ғеүҚ342пҪһ271е№ҙ),гғ«гӮҜгғ¬гғҶгӮЈгӮҰгӮ№(зҙҖе…ғеүҚ94е№ҙй ғпҪһ55е№ҙй ғ)гҒ®жҖқжғҹдё–з•ҢгӮ’и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҹжң¬гҒ гҖӮеҸӨд»Је“ІеӯҰе°Ӯй–Җз ”з©¶иҖ…гҒ§гҒӮгӮӢгӮёгғЈгғі гӮөгғјгғ¬гғ гғ•гғ©гғігӮ№,гғ‘гғӘ1еӨ§еӯҰж•ҷжҺҲгҒҢгҒ“гҒ®еҲҶйҮҺгҒ«й–ўеҝғгҒҢгҒӮгӮӢдёҖиҲ¬дәәз”ЁгҒ«жӣёгҒҚгҖҒгҒқгҒ®дёӢгҒ§гӮЁгғ”гӮӯгғҘгғӯгӮ№е“ІеӯҰгҒ§еҚҡеЈ«еӯҰдҪҚи«–ж–ҮгӮ’жә–еӮҷгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгғӨгғігғ»гғҒгғЈгғігғӢгғ§гғ«ж°ҸгҒҢйҹ“еӣҪиӘһгҒ«иЁігҒ—гҒҹгҖӮ

гҒ“гҒ®еҺҹеӯҗи«–иҖ…гӮүгҒҢд»Ҡж—ҘгҒ®з§ҒгҒҹгҒЎгҒ«гӮӮгҒҹгӮүгҒҷж„Ҹе‘ігҒҜгҖҒгҒ“гҒ®жң¬гҒ®еүҜйЎҢвҖҳеҝ«жҘҪгҒ®еҺҹзҗҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®е”Ҝзү©и«–вҖҷгҒ«иЎЁгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮи‘—иҖ…гҒҜгҒ“гҒ®дёүдәәгҒҢе”Ҝзү©и«–зҡ„дё–з•ҢиҰігӮ’е®ҡзӨҺгҒ—гҖҒгҒқгҒ“гҒ«з«ӢгҒЈгҒҰвҖҳеҝ«жҘҪгҒ®еҖ«зҗҶеӯҰвҖҷгӮ’иӘ¬жҳҺгҒ—гҒҹгҒЁиӘһгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®пј“еҺҹеӯҗи«–иҖ…,гҒқгҒ®гҒҶгҒЎгҒ§гӮӮзү№гҒ«гғҮгғўгӮҜгғӘгғҲгӮ№гҒЁгӮЁгғ”гӮӯгғҘгғӯгӮ№гҒ®еҺҹеӯҗи«–гҒҢзҸҫд»Је“ІеӯҰгҒ®й–ўеҝғдәӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒиӢҘгҒҚж—ҘгҒ®гӮ«гғјгғ«гғ»гғһгғ«гӮҜгӮ№гҒ®з ”究гҒ«еҠӣгҒҘгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҖӮ22жүҚгҒ®гғһгғ«гӮҜгӮ№гҒҜеҚҡеЈ«еӯҰдҪҚи«–ж–ҮгҒ§гҖҒгҒ“гҒ®дәҢдәәгҒ®жҖқжғігӮ’жҜ”ијғгҒ—гҒҹ<гғҮгғўгӮҜгғӘгғҲгӮ№гҒЁгӮЁгғ”гӮӯгғҘгғӯгӮ№иҮӘ然哲еӯҰгҒ®е·®>гӮ’жӣёгҒ„гҒҹгҖӮгғһгғ«гӮҜгӮ№гҒҜгҒ“гҒ®и«–ж–ҮгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒгғҳгғјгӮІгғ«иҰіеҝөи«–гҒ®зЈҒе ҙеҶ…гҒ§й«ҳгҒҫгҒЈгҒҹиҮӘиә«гҒ®жҖқжғҹгӮ’дёҖж–°гҒҷгӮӢеҘ‘ж©ҹгӮ’жә–еӮҷгҒ—гҒҹгҖӮдёҖзЁ®гҒ®е”Ҝзү©и«–зҡ„и·іиәҚгҒ®иёҸгҒҝеҸ°гӮ’жҚңгҒ—еҮәгҒ—гҒҹгӮҸгҒ‘гҒ гҖӮ

гӮёгғЈгғі гӮөгғјгғ¬гғ гҒ®<еҸӨд»ЈеҺҹеӯҗи«–>гҒҜгғһгғ«гӮҜгӮ№гҒ®гҒ“гҒ®и«–ж–ҮгӮ’еҸҷиҝ°гҒ®иғҢжҷҜгҒҫгҒҹгҒҜзҷәз«ҜгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гғһгғ«гӮҜгӮ№гҒЁгҒҜйҒ•гҒЈгҒҹж–№ејҸгҒ§гҒ“гҒ®еҸӨд»Је”Ҝзү©и«–иҖ…гӮүгҒ®жҖқжғігӮ’и§ЈйҮҲгҒҷгӮӢгҖӮгғһгғ«гӮҜгӮ№гҒҢгғҮгғўгӮҜгғӘгғҲгӮ№гҒЁгӮЁгғ”гӮӯгғҘгғӯгӮ№гӮ’еҠҮзҡ„гҒ«еҜҫз«ӢгҒ•гҒӣгҖҒе…Ҳиј©гӮ’жЈ„еҚҙгҒ—еҫҢиј©гҒ®еҒҙгҒ«з«ӢгҒӨгҒӘгӮүгҒ°гҖҒгӮөгғјгғ¬гғ гҒҜдәҢгҒӨгҒ®еҺҹеӯҗи«–иҖ…гҒ®е·®гӮҲгӮҠгҒҜеҗҢзЁ®еҒҙгҒ«йҮҚгҒҚгӮ’гҒ®гҒӣгӮӢгҖӮеҺҹеӯҗи«–гҒЁгҒ„гҒҶеӨ§гҒҚгҒ„жқҹгҒ®дёӯгҒ§дәҢдәәгҒ®иҖғгҒҲгҒ®йҖЈз¶ҡжҖ§гӮ’иҝҪи·ЎгҒҷгӮӢгҖӮ

гҒқгӮҢгҒӘгӮүгӮЁгғ”гӮӯгғҘгғӯгӮ№гҒЁгғ«гӮҜгғ¬гғҶгӮЈгӮҰгӮ№гҒ®й–ўдҝӮгҒҜгҒ©гҒҶгҒӘгҒ®гҒӢгҖҒи‘—иҖ…гҒҜгӮЁгғ”гӮӯгғҘгғӯгӮ№гҒЁгғ«гӮҜгғ¬гғҶгӮЈгӮҰгӮ№гӮ’еҗ„гҖ…з« гӮ’еҲҶгҒ‘гҒҰеҲҘгҒ«иӘ¬жҳҺгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒж №жң¬зҡ„гҒ«дәҢдәәгҒ®е“ІеӯҰгҒҜйҮҚгҒӯгӮүгӮҢгӮӢгҒЁиӘһгӮӢгҖӮгӮЁгғ”гӮӯгғҘгғӯгӮ№гӮҲгӮҠ200дҪҷе№ҙеҫҢгҒ«з”ҹгҒҚгҒҹгғӯгғјгғһи©©дәә гғ«гӮҜгғ¬гғҶгӮЈгӮҰгӮ№гҒҜеҫ№еә•гҒ—гҒҰгӮЁгғ”гӮӯгғҘгғӯгӮ№дё»зҫ©иҖ…гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮеҪјгҒҜиҮӘиә«гҒ®и‘—дҪңгҒ§гӮЁгғ”гӮӯгғҘгғӯгӮ№гҒ®и¶іи·ЎгӮ’гҒқгҒ®гҒҫгҒҫиҝҪгҒЈгҒҹгҖӮгғ«гӮҜгғ¬гғҶгӮЈгӮҰгӮ№гҒ®ж„Ҹе‘ігҒҜгӮЁгғ”гӮӯгғҘгғӯгӮ№е“ІеӯҰгҒ®еҚ“и¶ҠгҒ—гҒҹжіЁйҮҲгҒ«гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҖӮгӮЁгғ”гӮӯгғҘгғӯгӮ№гҒҜ300з·ЁгҒ«еҸҠгҒ¶еӨҡгҒҸгҒ®и‘—дҪңгӮ’ж®ӢгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®дёӯгҒ§зҸҫеӯҳгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒҜгҒ”гҒҸе°‘ж•°гҒ«йҒҺгҒҺгҒӘгҒ„гҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰеҪјгҒ®жҖқжғігӮ’зҹҘгӮҚгҒҶгҒЁгҒҷгӮҢгҒ°гғ«гӮҜгғ¬гғҶгӮЈгӮҰгӮ№гҒ®еҝ е®ҹгҒӘи§ЈиӘ¬гҒҢеҫҢжҠјгҒ—гҒ•гӮҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮи‘—иҖ…гҒҢгҒ“гҒ®жң¬гҒ§гғ«гӮҜгғ¬гғҶгӮЈгӮҰгӮ№гӮ’иӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢгҒ®гӮӮгҖҒ究жҘөзҡ„гҒ«гҒҜгӮЁгғ”гӮӯгғҘгғӯгӮ№е“ІеӯҰгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢеҠӘеҠӣгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

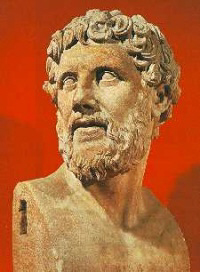

вҶҗеҸӨд»ЈгӮ®гғӘгӮ·гғЈгғ»гғӯгғјгғһгҒ®дёүеӨ§е“ІеӯҰиҖ… гғҮгғўгӮҜгғӘгғҲгӮ№(зҙҖе…ғеүҚ460е№ҙй ғпҪһ360е№ҙй ғ)гғҮгғўгӮҜгғӘгғҲгӮ№гғ»гӮЁгғ”гӮӯгғҘгғӯгӮ№ е“ІеӯҰи§ЈиӘ¬

жӯ»гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжҒҗжҖ–гҒҜгҒӯйҷӨгҒ‘гҒҹеҸӨд»Је”Ҝзү©и«–

вҖңе“ІеӯҰгҒҜжҺЁи«–гӮ’йҖҡгҒҳгҒҰе№ёгҒӣгҒӘдәәз”ҹгӮ’еҫ—гӮӢжҙ»еӢ•вҖқ

гғҮгғўгӮҜгғӘгғҲгӮ№гҒЁгӮЁгғ”гӮӯгғҘгғӯгӮ№гҒҢе…ұжңүгҒҷгӮӢе”Ҝзү©и«–зҡ„дё–з•ҢиҰігҒҜвҖңе…Ёе®Үе®ҷгҒҜзү©дҪ“гҒЁз©әгҒ§еҪўжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢвҖқгҒЁгҒ„гҒҶе‘ҪйЎҢгҒ«йӣҶзҙ„гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮе®Үе®ҷгҒҜе§ӢгӮҒгӮӮгҒӘгҒҸзөӮгӮҸгӮҠгӮӮгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒ®еҶ…йғЁгҒҜзү©дҪ“гҒ§жәҖгҒҹгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒзү©дҪ“гҒҢйҒӢеӢ•гҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒҜз©әгҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҒ гҖӮгҒ“гҒ“гҒ§гҖҒзү©дҪ“гҒҜгҒ“гӮҢд»ҘдёҠеҲҶгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„еҫ®зІ’еӯҗгҒ®йӣҶеҗҲгҒ гҖӮгҒ“гҒ®еҫ®зІ’еӯҗгҖҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎеҺҹеӯҗгӮ’дёҖзЁ®гҒ®гғ¬гӮҙгҒЁгҒҷгӮӢгҒӘгӮүгҒ°гҖҒгҒ“гҒ®дё–з•ҢгҒҜгҒқгҒ®гғ¬гӮҙгӮүгҒ®зөҗеҗҲгҒ§гҒӮгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ гҖӮгҒ“гҒ®вҖҳгғ¬гӮҙгғ©гғігғүвҖҷгҒ«гҒҜеүөйҖ дё»гӮ„зө¶еҜҫиҖ…гҒҢеүІгӮҠиҫјгӮҖдҪҷиЈ•гҒҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҘһзҡ„еӯҳеңЁгҒӘгҒ—гҒ«гҒ“гҒ®дё–з•ҢгҒҜиҮӘгӮүдҪңеӢ•гҒ—гҒҰеӨүеҢ–гҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ“гҒҫгҒ§гҒҜдәҢдәәгҒ®иҖғгҒҲгҒҢйҒ•гӮҸгҒӘгҒ„гҖӮдәҢдәәгҒҢеҲҶгҒӢгӮҢгӮӢең°зӮ№гҒҜвҖҳеҺҹеӯҗгҒ®йҒӢеӢ•вҖҷгҒ гҖӮгғҮгғўгӮҜгғӘгғҲгӮ№гҒҜеҺҹеӯҗгҒҢйҮҚгҒ•гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒйӣЁгҒ®гҒ—гҒҡгҒҸгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«дёҠгҒӢгӮүдёӢгҒ«гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘйҖҹеәҰгҒ§иҗҪгҒЎгӮӢгҒЁиӘһгӮӢгҖӮиҗҪгҒЎгҒҰиЎқзӘҒгҒ—йЈӣгӮ“гҒ§гҒӢгӮүгҒҫгӮӢгҖӮ

гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒеҗҢгҒҳйҖҹеәҰгҒ§е№іиЎҢгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«иҗҪгҒЎгӮӢгҒӘгӮүгҒ°дә’гҒ„гҒ«иЎқзӘҒгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гҒ®зҹӣзӣҫгӮ’и§ЈжұәгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢгҖҒгӮЁгғ”гӮӯгғҘгғӯгӮ№гҒҢжҸҗжЎҲгҒҷгӮӢвҖҳгӮҜгғӘгғҠгғЎгғівҖҷ(еҒҸдҪҚ)гҒ гҖӮгӮЁгғ”гӮӯгғҘгғӯгӮ№гҒҜдёҠгҒӢгӮүдёӢгҒ«иҗҪгҒЎгӮӢеҺҹеӯҗгҒҢе°‘гҒ—гҒҡгҒӨеһӮзӣҙгҒӢгӮүгҒқгӮҢгӮӢйӣўи„ұйҒӢеӢ•гӮ’гҒҷгӮӢгҒЁиӘһгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®йӣўи„ұгҒҢгҒҫгҒ•гҒ«еҒҸдҪҚгҒ гҖӮгҒ“гҒ®еҒҸдҪҚгҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгӮүеҺҹеӯҗгҒҜдә’гҒ„гҒ«иЎқзӘҒгҒ§гҒҚдёҖзЁ®гҒ®вҖҳгғ–гғ©гӮҰгғійҒӢеӢ•вҖҷгӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®еҒҸдҪҚгҒ®иҮӘз”ұйҒӢеӢ•гҒ®дёӯгҒ§йӣҶеҗҲгҒЁйӣўж•ЈгӮ’йҖҡгҒҳдё–гҒ®дёӯгҒ®дёҮзү©гӮ’дҪңгӮҠеҮәгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶеҺҹеӯҗи«–зҡ„иҮӘ然еӯҰгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰеҖ«зҗҶеӯҰгҒҢз№°гӮҠеәғгҒ’гӮүгӮҢгӮӢгҖӮгӮЁгғ”гӮӯгғҘгғӯгӮ№гҒ«иҮӘ然з•ҢгҒҜеҖ«зҗҶгҒ®дё–з•ҢгҒЁиҰӘзёҒжҖ§гӮ’и¶ҠгҒҲгҒҰгҖҒгҒӮгӮӢдёҖиҮҙжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮиҮӘ然гҒ®гӮҜгғӘгғҠгғЎгғігҒҜжҖқжғҹгҒ®гӮҜгғӘгғҠгғЎгғігҒ«з¶ҡгҒҚгҖҒгҒ“гҒ®жҖқжғҹгҒ®гӮҜгғӘгғҠгғЎгғігҒӢгӮүжҖқжғҹгҒ®ж„Ҹеҝ—,жҖқжғҹгҒ®иҮӘз”ұгҒҢе°ҺгҒҚеҮәгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

гӮЁгғ”гӮӯгғҘгғӯгӮ№гҒ®е“ІеӯҰгҒҜгӮҲгҒҸвҖҳеҝ«жҘҪдё»зҫ©е“ІеӯҰвҖҷгҒЁгҒ„гҒҶиҚ·жңӯгӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒқгҒ®жҷӮгҒ®еҝ«жҘҪдё»зҫ©гҒҜвҖҳд»Ҡж—ҘгӮ’жҘҪгҒ—гӮҒвҖҷ(carpe diem)ејҸгҒ®вҖҳз„ҰгӮӢеҝ«жҘҪдё»зҫ©вҖҷгҒЁгҒҜзЁ®йЎһгҒҢе…ЁгҒҸйҒ•гҒҶгҒЁи‘—иҖ…гҒҜи©ұгҒҷгҖӮгӮЁгғ”гӮӯгғҘгғӯгӮ№гҒҢеҝ«жҘҪгҒ“гҒқжңҖй«ҳе–„гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҜдәӢе®ҹгҒ гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®еҝ«жҘҪгҒҜж¬ІжңӣгҒ®зҜҖеҲ¶гӮ’йҖҡгҒҳгҒҰеҫ—гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢвҖҳиӢҰз—ӣгҒ®дёҚеңЁвҖҷгҒ«иҝ‘гҒ„гҖӮгӮЁгғ”гӮӯгғҘгғӯгӮ№гҒҜгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҝ«жҘҪгӮ’зҪ®гҒ„гҒҰвҖҳгӮўгӮҝгғ©гӮҜгӮ·гӮўвҖҷ(е№ійқҷеҝғ)гҒЁгҒ„гҒ„гҖҒгӮўгӮҝгғ©гӮҜгӮ·гӮўгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰе№ёзҰҸгӮ’жұӮгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҖӮеҪјгҒҢгӮўгғҶгғҚйғҠеӨ–гҒ®еәӯең’гҒ«гҒҹгҒҰгҒҹеӯҰж Ў(вҖҳгӮЁгғ”гӮӯгғҘгғӯгӮ№гҒ®еәӯең’вҖҷ)гҒ§ж•ҷгҒҲгҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгӮўгӮҝгғ©гӮҜгӮ·гӮўгҒ«йҒ”гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ гҒЈгҒҹгҖӮе“ІеӯҰгҒҜвҖңжҺЁи«–гҒЁиЁҺи«–гӮ’йҖҡгҒҳгҒҰе№ёгҒӣгҒӘдәәз”ҹгӮ’еӢқгҒЎеҸ–гӮӢжҙ»еӢ•вҖқгҒ гҒЈгҒҹгҖӮгӮЁгғ”гӮӯгғҘгғӯгӮ№гҒҜе”Ҝзү©и«–зҡ„дё–з•ҢиҰігҒҢзҘһгҒ®еҜ©еҲӨгҒ«еҜҫгҒ—жҒҗгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӘгҒҸгҖҒжҸӣиЁҖгҒҷгӮҢгҒ°жӯ»д»ҘеҫҢгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжҒҗгӮҢгҒҢгҒӘгҒҸгҖҒдәәз”ҹгӮ’иіўгҒҸжҙһеҜҹгҒ—е№ёзҰҸгҒ«йҒ”гҒҷгӮӢйҒ“гӮ’жҺўгҒӣгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒЁдҝЎгҒҳгҒҹгҖӮе”Ҝзү©и«–гҒҢеҝ«жҘҪгҒ®еҺҹзҗҶ,е№ёзҰҸгҒ®еҺҹзҗҶгҒ«гҒӘгӮӢзҗҶз”ұгҒ гҖӮ

гӮігғ»гғҹгғ§гғігӮҪгғ—иЁҳиҖ…michaelпј hani.co.kr

еҺҹж–Ү: https://www.hani.co.kr/arti/culture/book/346606.html иЁіJ.S