йҹ“йҠҖгғ»OECD "йҹ“еӣҪгҖҒиіҮжң¬гғ»еҠҙеғҚжҠ•е…ҘгҒ§жҲҗй•·гҒ—гҒҹжҷӮд»ЈгҒҜзөӮгӮҸгҒЈгҒҹ"

еҺҹж–Үе…ҘеҠӣ:2012/06/20 19:13(1574еӯ—)

вҖҳеӣҪж°‘е®ҹиіӘжүҖеҫ—еў—еҠ вҖҷе…ұеҗҢе ұе‘Ҡжӣё

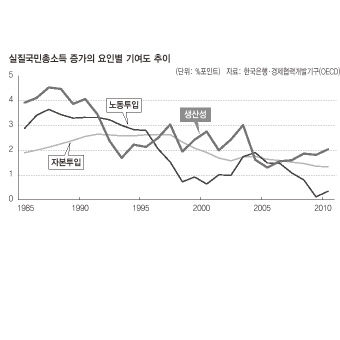

гҖҖ2000е№ҙд»ЈдёӯзӣӨд»ҘеҫҢгҖҒгӮҸгҒҢеӣҪгҒ®зөҢжёҲгҒҢиіҮжң¬гҒЁеҠҙеғҚгҒ®жҠ•е…Ҙеў—еҠ гӮҲгӮҠгҒҜз”ҹз”ЈжҖ§еҗ‘дёҠгҒ®жҲҗй•·еҜ„дёҺеәҰгҒҢгӮҲгӮҠеӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢеҲҶгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ еӨ§дјҒжҘӯгҒ®еӨ§иҰҸжЁЎиіҮжң¬жҠ•иіҮгҒЁдҫЎж јгҒ®е®үгҒ„иіғйҮ‘гӮ’еңҹеҸ°гҒ«гҒ—гҒҹдҫЎж јз«¶дәүеҠӣдёӯеҝғгҒ®ијёеҮәдё»е°ҺеһӢжҲҗй•·гҒҢйҷҗз•ҢгҒ«йҒ”гҒ—гҒҹгҒ®гҒ гҖӮ

гҖҖ20ж—ҘгҖҒйҹ“еӣҪйҠҖиЎҢзөҢжёҲзөұиЁҲеұҖгҒ®еӣҪж°‘иІёеҖҹеҜҫз…§иЎЁгғҒгғјгғ (гғҒгғјгғ й•· гғҒгғ§гғ»гғҶгғ’гғ§гғі)гҒҢзөҢжёҲеҚ”еҠӣй–Ӣзҷәж©ҹж§Ӣ(OECD)зөұиЁҲеұҖгҒЁе…ұгҒ«иЎҢгҒЈгҒҹе…ұеҗҢз ”з©¶е ұе‘ҠжӣёгӮ’иҰӢгӮҢгҒ°гҖҒ1980е№ҙд»Јд»ҘеҫҢгҖҒеӣҪж°‘е®ҹиіӘжүҖеҫ—гҒ®еў—еҠ гӮ’иіҮжң¬гҒЁеҠҙеғҚгҒ®еӨ§йҮҸжҠ•е…ҘгҒ«дҫқеӯҳгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒеҸӮдёҺж”ҝеәңеҹ·жЁ©дёӯзӣӨжңҹгҒ§гҒӮгӮӢ2006е№ҙгҒӢгӮүз”ҹз”ЈжҖ§гҒ®еҗ‘дёҠгӮ’йҖҡгҒ—гҒҹжҲҗй•·ж§ӢйҖ гҒ«еҲҮгӮҠжӣҝгӮҸгҒЈгҒҹгҖӮ з”ҹз”ЈжҖ§еҗ‘дёҠгҒЁгҒҜжҠҖиЎ“йқ©ж–°гӮ„еҲ¶еәҰгҒЁж…ЈиЎҢгҒ®еҠ№зҺҮеҢ–зӯүгӮ’йҖҡгҒҳгҒҹиІЎиІЁгҒЁгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®иіӘзҡ„ж°ҙжә–гӮ’й«ҳгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒ„гҒҶгҖӮ

гҖҖеҺ»гӮӢ30е№ҙй–“гҒ®е…Ёжңҹй–“гҒ§иҰӢгӮҢгҒ°гҖҒеҠҙеғҚгҒЁиіҮжң¬жҠ•е…ҘгҒ«гҒЁгӮӮгҒӘгҒҶжүҖеҫ—еў—еҠ еҲҶгҒҢең§еҖ’зҡ„гҒӘжҜ”йҮҚгӮ’еҚ гӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ 1980е№ҙгҒӢгӮү2010е№ҙгҒҫгҒ§жҲ‘гҒҢеӣҪгҒ®е№ҙе№іеқҮе®ҹиіӘз·ҸжүҖеҫ—еў—еҠ зҺҮгҒҜ6.2%гҒ гҖӮ гҒ“гҒ“гҒ§иіҮжң¬жҠ•е…ҘгҒ®еҜ„дёҺеәҰгҒҜ3.2пј…гҒ§е…ЁдҪ“з·ҸжүҖеҫ—еў—еҠ еҲҶгҒ®52.3%гӮ’гҖҒеҠҙеғҚжҠ•е…ҘгҒҜ1.9пј…гҒ§30.6%гӮ’еҚ гӮҒгҒҹгҖӮ з”ҹз”ЈжҖ§еў—еҠ гҒҜе®ҹиіӘжүҖеҫ—еў—еҠ зҺҮгӮ’е№ҙе№іеқҮ1.4пј…еј•гҒҚдёҠгҒ’22.9%гҒ®еҜ„дёҺзҺҮгӮ’иЁҳйҢІгҒ—гҒҹгҖӮ

вҶҗдёҚжіҒгҒ®дҪҷжіўгҒ§еҶ…йңҖдёҚжҢҜгҒҢз¶ҡгҒҚеӣҪеҶ…йӣ¶зҙ°иҮӘе–¶жҘӯиҖ…гҒ®иІ еӮөе„ҹйӮ„иғҪеҠӣгӮӮжҷӮй–“гҒ®зөҢйҒҺгҒЁе…ұгҒ«дҪҺдёӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ еҺ»гӮӢ3ж—ҘеҚҲеҫҢгӮҪгӮҰгғ«гҖҒеҚ—еӨ§й–Җ(гғҠгғ гғҮгғ гғі)еёӮе ҙгҒ§гҒӮгӮӢе•ҶдәәгҒҢгҒҠе®ўгҒ•гӮ“гӮ’еҫ…гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ гӮ·гғігғ»гӮҪгғЁгғіиЁҳиҖ… viatorпј hani.co.kr

гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—2006е№ҙд»ҘеҫҢгҒ«гҒҜж§ҳзӣёгҒҢеӨүгӮҸгҒЈгҒҹгҖӮ2010е№ҙгҒҫгҒ§е№ҙй–“3.41%гҒҡгҒӨе®ҹиіӘз·ҸжүҖеҫ—гҒҢеў—еҠ гҒ—гҒҹдёӯгҒ§гҖҒз”ҹз”ЈжҖ§еҗ‘дёҠгҒ®еҜ„дёҺеәҰ(2.04пј…)гҒҢиіҮжң¬гҒЁеҠҙеғҚгҒ®жҠ•е…ҘеҜ„дёҺеәҰ(1.68пј…)гӮ’и¶ҠгҒҲгҒҹгҖӮ еҜ„дёҺзҺҮгҒ«гҒҷгӮҢгҒ°59.1% еҜҫ 49.1%гҒ гҖӮ гҒҫгҒҹгҖҒйҹ“еӣҪгӮҰгӮ©гғігҒ®дҫЎеҖӨдёӢиҗҪгҒЁдәӨжҳ“жқЎд»¶жӮӘеҢ–гҒ«гӮҲгӮӢжүҖеҫ—жёӣе°‘еҜ„дёҺзҺҮгҒҢгғһгӮӨгғҠгӮ№8.8%гҒЁзҸҫгӮҢгҒҹгҖӮ иІЎиІЁгӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®ијёе…ҘдҫЎж јгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢијёеҮәдҫЎж јгҒ®жҜ”зҺҮгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢдәӨжҳ“жқЎд»¶гҒҢжӮӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒијёеҮәдҫЎж јгӮҲгӮҠијёе…ҘдҫЎж јдёҠжҳҮе№…гҒҢеӨ§гҒҚгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ гҖӮ гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҢгҒ°еӣҪж°‘гҒ®е®ҹиіӘжүҖеҫ—гҒ«гҒҜеҗҰе®ҡзҡ„гҒӘеҪұйҹҝгӮ’еҸҠгҒјгҒҷгҖӮ

гҖҖд»ҠгҒҫгҒ§еӣҪеҶ…з·Ҹз”ҹз”Ј(GDP)гҒ®еў—еҠ гҒЁиҰҒзҙ еҲҘеҜ„дёҺеәҰгӮ’еҲҶжһҗгҒ—гҒҹз ”з©¶гҒҜеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒзү©дҫЎдёҠжҳҮгӮ’еӢҳжЎҲгҒ—гҒҹе®ҹиіӘжүҖеҫ—еў—еҠ иҰҒеӣ гӮ’и©ігҒ—гҒҸи§Јеү–гҒ—гҒҹгӮұгғјгӮ№гҒҜиҰӢеҪ“гҒҹгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгғҒгғ§гғ»гғҶгғ’гғ§гғі гғҒгғјгғ й•·гҒҜ гҖҢдёҖгҒӨгҒ®еӣҪгҒ®зү©иіӘзҡ„з”ҹжҙ»ж°ҙжә–гҒҜз”ҹз”ЈгӮҲгӮҠжүҖеҫ—гҒЁй–ўйҖЈжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ«зқҖзңјгҒ—гҒҹгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҖҚеҲҶжһҗзөҗжһңгӮ’иҰӢгӮҢгҒ°гҖҒгӮҸгҒҢеӣҪгҒ®зөҢжёҲгҒҢ2000е№ҙд»ЈдёӯзӣӨд»ҘеҫҢгҖҒиҰҒзҙ жҠ•е…ҘеһӢгҒӢгӮүз”ҹз”ЈжҖ§дё»е°ҺеһӢгҒ«еӨүгӮҸгҒЈгҒҹгҒЁи§ЈйҮҲгҒ§гҒҚгӮӢгҖҚгҒЁи©ұгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖиіҮжң¬гҒЁеҠҙеғҚгҒ®жүҖеҫ—еў—еҠ еҜ„дёҺеәҰгҒҢдҪҺдёӢгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮиүҜгҒ„зҸҫиұЎгҒЁгӮӮгҒ„гҒҲгҒӘгҒ„гҖӮ гҒҫгҒҡгҒқгӮҢгҒ гҒ‘жүҖеҫ—еў—еҠ йҖҹеәҰгҒҢдёӢгҒҢгҒЈгҒЁгҒ„гҒҶеҸҚиЁјгҒ гҖӮ

гҖҖгғҒгғ§гғ»гғҶгғ’гғ§гғі гғҒгғјгғ й•·гҒҜ гҖҢеӨ–еӣҪзӮәжӣҝеҚұж©ҹд»ҘеҫҢгҖҒдјҒжҘӯгҒ®жҠ•иіҮгҒЁйӣҮз”Ёж…ЈиЎҢгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸеӨүгӮҸгӮҠгҖҒзү№гҒ«еҠҙеғҚжҠ•е…ҘйҮҸгҒ®иө·дјҸгҒҢжҝҖгҒ—гҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҖҚгҒЁи©ұгҒ—гҒҹгҖӮ еӣҪеҶ…еӨ–гҒ®жҷҜж°—еӨүеҢ–гҒ«гӮҲгӮҠеҠҙеғҚйҡҺеұӨгҒ®жүҖеҫ—еӨүеӢ•гӮӮеӨ§гҒҚгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶи©ұгҒ гҖӮ гғҒгғ§ гғҒгғјгғ й•·гҒҜ гҖҢгғһгӮҜгғӯзөҢжёҲгҒ®еҒҙйқўгҒ§жҷҜж°—гҒЁжҲҗй•·гҒ®иө·дјҸгӮ’жёӣгӮүгҒҷгҒ«гҒҜгҖҒз”ҹз”ЈжҖ§еў—еҠ гҒ®жҒ©жҒөгҒҢзӯүгҒ—гҒҸй…ҚеҲҶгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҖҒеҶ…йңҖеҹәзӣӨгӮ’еј·еҢ–гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖҚгҒЁеӢ§е‘ҠгҒ—гҒҹгҖӮ еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰеҪјгҒҜгҖҢдҪҺеҮәз”Јгғ»й«ҳйҪўеҢ–гҒ§еҠҙеғҚжҠ•е…Ҙеў—еҠ зҺҮгҒҢз¶ҷз¶ҡзҡ„гҒ«дҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҒЁеұ•жңӣгҒ•гӮҢгӮӢдёҠгҒ«гҖҒиіҮжң¬и“„з©ҚгӮӮгҒҷгҒ§гҒ«зӣёеҪ“гҒӘж°ҙжә–гҒ«йҒ”гҒ—гҒҹгҒ гҒ‘гҒ«д»ҠеҫҢгҒҜе№ҙ3%еҸ°гҒ®е®ҹиіӘжүҖеҫ—еў—еҠ гҒҜз”ҹз”ЈжҖ§еҗ‘дёҠгҒ«еҫҢжҠјгҒ—гҒ•гӮҢгҒҰгҒ“гҒқеҸҜиғҪгҒ гҖҚгҒЁеј·иӘҝгҒ—гҒҹгҖӮ гғ‘гӮҜгғ»гӮ№гғігғ“гғіе…Ҳд»»иЁҳиҖ… sbparkпј hani.co.kr

еҺҹж–Ү: https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/538749.html иЁіJ.S