"NLLи«–иӯ°гҖҒжҡҙеҠӣзҡ„гҒӘеӨ§иЎҶз…ҪеӢ•вҖҰ" "дјјйқһзҹҘиӯҳдәә зўәе®ҹгҒ«иЁҳйҢІгҒҷгӮӢ"

гҖҖгӮўгғігғ»гғ“гғ§гғігӮҰгӮҜ(65)гӮ«гғҲгғӘгғғгӮҜеӨ§ж•ҷжҺҲ(йҹ“еӣҪиҝ‘зҸҫд»ЈеҸІ)гҒҢд»ҠжңҲжң«гҒ§е®ҡе№ҙйҖҖд»»гҒҷгӮӢгҖӮ жЁ©еЁҒдё»зҫ©зҡ„и»ҚдәӢж”ҝжЁ©жҷӮд»ЈгӮ’зөӮгӮҸгӮүгҒӣгҒҹвҖҳ87е№ҙдҪ“еҲ¶вҖҷгҒ®дёҖи»ёгӮ’еҪўжҲҗгҒ—гҒҹзҸҫе®ҹеҸӮеҠ еһӢйҖІжӯ©зҡ„еӯҰиҖ…гҒ®дёҖе…ёеһӢгҒЁгӮӮиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢгӮўгғіж•ҷжҺҲгҖӮ е…ҲжңҲжң«гҖҒеҜҢе·қ(гғ—гғҒгғ§гғі)гӮӯгғЈгғігғ‘гӮ№гҒ®ж•ҷжҺҲз ”з©¶е®ӨгҒ§еҪјгҒҜе…ЁеҚ—(гғҒгғ§гғігғҠгғ )е’Ңй Ҷ(гғ•гӮЎгӮ№гғі)гҒ§з”ҹгҒҫгӮҢгҖҒе…үе·һ(гӮҜгӮЎгғігӮёгғҘ)дёҖй«ҳгҖҒгӮҪгӮҰгғ«еӨ§еӣҪеҸІеӯҰ科гӮ’еҚ’жҘӯгҒ—гҒҰеҲқгӮҒгҒҰеӨ§еӯҰгҒ®ж•ҷеЈҮгҒ«з«ӢгҒЈгҒҹ1981е№ҙд»ҘеҫҢгҖҒ30е№ҙдҪҷгӮҠгҒ®жӯіжңҲгӮ’ж…ҺйҮҚгҒ«жҢҜгӮҠиҝ”гҒЈгҒҰиҮӘиІ еҝғгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«зү©и¶ігӮҠгҒӘгҒ•гӮӮеҗҗйңІгҒ—гҒҹгҖӮ гҒқгҒ—гҒҰдҫқ然гҒЁгҒ—гҒҰж„ҡжҳ§гҒӘзҸҫе®ҹгҒЁгҒқгӮҢгӮ’ж”ҜгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢеӢўеҠӣгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжҸәгӮӢгҒҺгҒӘгҒ„иӯҰжҲ’гҒЁеҶ·з¬‘гҖҒжҷӮгҒ«гҒҜдёҚеҝ«гҒЁжҖ’гӮҠгӮ’иЎЁгӮҸгҒ—гҒҹгҖӮ 3ж—ҘгҒ®йӣ»и©ұйҖҡи©ұгҒ§гҒҜеӣҪ家жғ…е ұйҷўеӨ§зөұй ҳйҒёжҢҷд»Ӣе…ҘгҒЁиҘҝжө·(гӮҪгғҳ)еҢ—ж–№еўғз•Ңз·ҡ(NLL)и«–иӯ°гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰиЁҖеҸҠгҒ—гҖҢгҒ“гҒ®жҷӮд»ЈгҒ«еҝ…гҒҡиЁҳйҢІгҒ—гҒҰеҫҢдё–гҒ«ж®ӢгҒ•гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒ®зӯҶй ӯгҒҢдјјйқһзҹҘиӯҳдәәгҒ®йҘ’иҲҢгҒЁжӣІзӯҶгҖҒжғ‘дё–иӘЈж°‘(дё–гӮ’жғ‘гӮҸгҒ—ж°‘гӮ’и”‘гӮҖ)гҖҚгҒ гҒЁиӘһгҒЈгҒҹгҖӮ гҒқгӮҢгҒЁе…ұгҒ«гҒқгҒ®дҪңжҘӯгҒЁеҪјгӮүгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжӯҙеҸІзҡ„и©•дҫЎгӮ’йҖҖд»»д»ҘеҫҢгҒ®еҪ№зӣ®гҒЁгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж„ҸгӮ’е©үжӣІгҒӘгҒҢгӮүгӮӮжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮ гҖҢеҒҸиҰӢгҒЁжӯӘжӣІгҒ гӮүгҒ‘гҒ®зӘ’жҒҜгҒ—гҒқгҒҶгҒӘд»ҠгҒ®зҸҫе®ҹгӮ’ж¬Ўдё–д»ЈгҒ«иӯІгҒЈгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгӮӮиӘһгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖз–‘е•Ҹжӯ»зңҹзӣёз©¶жҳҺ委員дјҡгҒӘгҒ©гҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҒӘгҒҢгӮүвҖҳйҒҺеҺ»дәӢзңҹзӣёиӘҝжҹ»е°Ӯй–Җ家вҖҷгҒЁгҒ„гҒҶгғӢгғғгӮҜгғҚгғјгғ гҒҫгҒ§еҫ—гҒҹеҪјгҒҜгҖҒ2000е№ҙгҒ«еүөе…ҡгҒ•гӮҢгҒҹж°‘дё»еҠҙеғҚе…ҡгҒ®з¶ұй ҳеҲ¶е®ҡ委員長гҒЁгҒ—гҒҰеүөе…ҡеүҚ1е№ҙй–“гҒ®ж°ҙйқўдёӢдҪңжҘӯгӮ’з·ҸжҢҮжҸ®гҒ—гҒҹгҖӮ гӮўгғіж•ҷжҺҲгҒ®йҖҖд»»гҒҜзӣёеүҚеҫҢгҒҷгӮӢж•°гғ¶жңҲгҒ®жҷӮе·®гҒ§гӮҪгғ»гӮёгғҘгғігӮҪгӮҜгҖҒгғҰгғ»гғӣгғігӮёгғҘгғіж•ҷжҺҲгҒӘгҒ©1948е№ҙз”ҹгҒҫгӮҢгҒ®еҗҢзӘ“еҗҢжңҹгҒҹгҒЎгҒ®йҖҖд»»гҒЁе…ұгҒ«гҖҒгҒӮгӮӢж„Ҹе‘ігҒ§жҡ®гӮҢиЎҢгҒҸдёҖжҷӮд»ЈгҒ®гҒҫгҒҹеҲҘгҒ®йўЁжҷҜгҒ§гҒӮгӮҠгҒҶгӮӢгҖӮ гҒ гҒҢгҖҒдҫқ然гҒЁгҒ—гҒҰзӮәгҒҷгҒ№гҒҚд»•дәӢгҒҢеӨҡгҒ„еҪјгӮүгҒҜж°ёйҒ гҒ®зҸҫеҪ№гҒЁгҒӘгӮүгҒ–гӮӢгӮ’гҒҲгҒӘгҒ„гҖӮ

гӮӨгғігӮҝгғ“гғҘгғј/гғҸгғігғ»гӮ№гғігғүгғіиЁҳиҖ… sdhanпј hani.co.kr

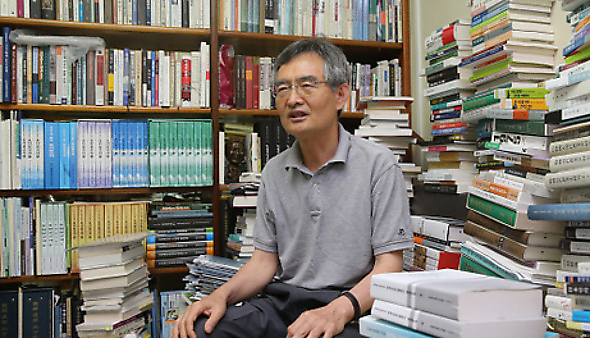

гҖҖгӮўгғіж•ҷжҺҲгҒ®з ”究е®ӨгҒ«гҒҜжң¬жЈҡгҒҢдҪ•еҲ—гӮӮз«ӢгҒЎдёҰгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҖӮ жң¬гҒ®и©ұгӮ’жҢҒгҒЎеҮәгҒҷгӮ„гҖҒеҪјгҒҜгҒқгҒ®дёӯгҒӢгӮүдёҖеҶҠгӮ’жҠңгҒҚеҮәгҒ—гҒҹгҖӮ <дёӯжңқгҖҒдёӯгӮҪгҖҒдёӯи’ҷй–ўйҖЈжқЎзҙ„гҖҒеҚ”е®ҡгҖҒиӯ°е®ҡжӣёеҪҷзҜҮ>гҒЁгҒ„гҒҶгӮҝгӮӨгғҲгғ«гҒ®дёӢгҒ«вҖҳж©ҹеҜҶж–ҮжӣёгҖҒжіЁж„ҸдҝқеӯҳвҖҷгҒЁгҒ„гҒҶж–Үеӯ—гҒҢеҲ»гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ еҗүжһ—зңҒйқ©е‘Ҫ委員дјҡеӨ–дәӢејҒе…¬е®ӨгҒҢ1974е№ҙ6жңҲгҒ«з·ЁзәӮгҒ—гҒҹжң¬гҒ гҒҢгҖҒж•°гғҡгғјгӮёгӮҒгҒҸгӮӢгҒЁвҖҳдёӯиҸҜдәәж°‘е…ұе’ҢеӣҪгҒЁжңқй®®ж°‘дё»дё»зҫ©дәәж°‘е…ұе’ҢеӣҪеҸӢеҘҪеҗҲдҪңдә’еҠ©жқЎзҙ„вҖҷгҒЁгҒ„гҒҶйЎҢеҗҚгҒҢзҸҫгӮҸгӮҢгҖҒ第7жқЎгҒ«1961е№ҙйҮ‘ж—ҘжҲҗгҒЁе‘ЁжҒ©жқҘгҒҢе…ЁжЁ©д»ЈиЎЁгҒЁгҒ—гҒҰзҪІеҗҚгҒ—зҝҢе№ҙ9жңҲ10ж—ҘгҒқгӮҢгҒһгӮҢжү№еҮҶгҖҒзҷәеҠ№гҒ•гӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶдәӢе®ҹгҒҢиЁҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

"гҒӣгҒЈгҒӢгҒҸжң¬гҒ®и©ұгҒҢеҮәгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гҒ®жң¬гҒ®и©ұгҒӢгӮүгҒ—гӮҲгҒҶгҖӮ дёӯеӣҪ延иҫәгҒ®еҸӨжӣёеә—гҒ§иІ·гҒЈгҒҹжң¬гҒ гҖӮ еҢ—гҒЁдёӯеӣҪгҒҢзҷҪй ӯеұұ(гғҡгӮҜгғҲгӮҘгӮөгғі)гҒЁеӨ©жұ гҒ®еўғз•ҢгӮ’гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«з”»е®ҡгҒ—гҒҹгҒӢгӮ’зӨәгҒҷе…¬ж–ҮжӣёгҒ гҖӮ гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§еӣҪеҶ…гҒ§гҒҜз§ҒгҒҢгҒ“гҒ®жң¬гӮ’е…ҘжүӢгҒҷгӮӢгҒҫгҒ§гҖҒгҒқгҒ®жқЎзҙ„йӣҶгӮ’иҰӢгҒҹдәәгҒҜиӘ°гӮӮгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ1970е№ҙд»ЈгҒ«еӣҪеҶ…иЁҖи«–гҒҜеҢ—йҹ“гҒҢзҷҪй ӯеұұ(гғҡгӮҜгғҲгӮҘгӮөгғі)дёҖеёҜгҒ®з§ҒгҒҹгҒЎгҒ®й ҳеңҹгӮ’6.25жҲҰдәү(иЁіжіЁ:жңқй®®жҲҰдәү)еҸӮжҲҰгҒ®д»ЈдҫЎгҒЁгҒ—гҒҰдёӯеӣҪгҒ«иӯІгӮҠжёЎгҒ—гҒҹгҒЁеӨ§гҖ…зҡ„гҒ«е ұйҒ“гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ гҒ гҒҢгҖҒеҪ“жҷӮгҒҜиӘ°гӮӮгҒқгҒ®зңҹеҒҪгӮ’зўәиӘҚгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ д»ҠгҒ§гӮӮгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢж–№гҖ…гҒҢж„ҸеӨ–гҒ«еӨҡгҒ„гҖӮ гҒ“гҒ®жң¬гӮ’йҖҡгҒҳгҒҰеҢ—йҹ“-дёӯеӣҪгҒ®еӣҪеўғз·ҡгҒҢзІӣе®—жҷӮжңҹгҒ®зҷҪй ӯеұұ(гғҡгӮҜгғҲгӮҘгӮөгғі)е®ҡз•Ңзў‘ең°еҹҹгӮ’дёҠж–№гҒ«еј•гҒҚдёҠгҒ’гҒҰз”»е®ҡгҒ•гӮҢгҖҒеӨ©жұ гҒ®еҚҠеҲҶд»ҘдёҠгӮ’з§ҒгҒҹгҒЎгҒ®й ҳеңҹгҒЁгҒ—гҒҰзўәдҝқгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹдәӢе®ҹгӮ’зўәиӘҚгҒ§гҒҚгҒҹгҖӮ жқЎзҙ„ж–ҮгҒ®ең°еҗҚиЎЁиЁҳгӮӮдёӯеӣҪејҸгҒ®й•·зҷҪеұұгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸзҷҪй ӯеұұ,еӨ©жұ гҒӘгҒ©гҒЁжҳҺиЁҳгҒ—гҒҹгҖӮ дҝқе®Ҳж–°иҒһгҒ®е ұйҒ“гҒЁгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸйҒ•гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ дёӯеӣҪгҒҜе‘ЁиҫәеӣҪ家гҒЁгҒ®еӣҪеўғе•ҸйЎҢгҒ§дёҖжӯ©гӮӮйҖҖгҒӢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ гҒ—гҒӢгҒ—еҢ—йҹ“гҒ«гҒҜдҫӢеӨ–зҡ„гҒ«еӨ§е№…гҒ«иӯІжӯ©гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒЁиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҖҚ

-гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«е…ҘжүӢгҒ—гҒҹгҒӢгҖӮ

"2000е№ҙ9жңҲгҖҒж—ҘеҲҠзҙҷгҒҢдё»з®ЎгҒ—гҒҹйҙЁз·‘жұҹ(гӮўгғ гғҺгғғгӮ«гғі)пҪһиұҶжәҖжұҹ(гғҲгӮҘгғһгғігӮ¬гғі)еӣҪеўғиёҸжҹ»гӮ’гҒ—гҒҹгҖӮ гҒқгҒ®жҷӮгҖҒеҢ—йҹ“-дёӯеӣҪеӣҪеўғжқЎзҙ„иіҮж–ҷгӮ’жҺўгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒҢдҪ•гӮӮгҒӘгҒҸй–ўйҖЈз ”究гӮӮгҒӘгҒҸгҒҰй©ҡгҒ„гҒҹгҖӮ гҒқгҒ®жҷӮгҒҜгҒқгӮҢгҒҢйқһе…¬й–Ӣж–ҮжӣёгҒ гҒЁгҒ„гҒҶдәӢе®ҹгӮ’зҹҘгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢиёҸжҹ»гҒ®еҫҢгҒ«иЎҢгҒЈгҒҰгҒҝгҒҹ延иҫәгҒ®еҸӨжң¬еұӢгҒ«гҒҫгҒ•гҒ«гҒ“гҒ®жң¬гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ иә«йңҮгҒ„гҒ—гҒҹгҖӮ з§ҒгҒ«гҒҜеҘҮи·ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒ гҒЈгҒҹгҖӮ 15дёӯеӣҪе…ғгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҹгҒҢ10дёӯеӣҪе…ғ(еҪ“жҷӮ1500гӮҰгӮ©гғізЁӢеәҰ)гҒ«еҖӨеҲҮгҒЈгҒҰгҖҒгҒҷгҒ°гӮ„гҒҸжү•гҒЈгҒҰйҖғгҒ’гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰеҮәгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ гҒқгҒ®еҫҢгҖҒж”ҝеәңж©ҹй–ўгҖҒз ”з©¶иҖ…гҖҒеӣіжӣёйӨЁгҒӘгҒ©гҒ«гӮігғ”гғјгҒ—гҒҰеҲҶгҒ‘гҒҰдёҠгҒ’гҒҹгҖӮ гҒ•гӮүгҒ«гҒҜеҢ—дә¬еӨ§еӯҰгҒ®й–ўдҝӮиҖ…гӮӮз§ҒгҒӢгӮүиӨҮеҶҷжң¬гӮ’еҸ—гҒ‘еҸ–гҒЈгҒҹгҖӮ

-и¬ӣзҫ©гҒҜгҒ„гҒӨзөӮгӮҸгҒЈгҒҹгҒӢгҖӮ е‘ҠеҲҘи¬ӣжј”гҒҜ?

"6жңҲдёӯж—¬гҒ«зөӮи¬ӣгҒ—гҒҹгҖӮ йҹ“еӣҪзҸҫд»ЈеҸІгҖҒеҢ—йҹ“еҸІгҖҒйҹ“еӣҪеҸІгҒ®зҗҶи«–гҒЁж–№жі•гҖҒеӨ§еӯҰйҷўгҒ®и¬ӣзҫ©гҒӘгҒ©гӮ’жӢ…еҪ“гҒ—гҒҹгҖӮ дёҖеӯҰжңҹгҒ«3科зӣ®гҒҡгҒӨдёҖе№ҙгҒ§иЁҲ6科зӣ®гӮ’и¬ӣзҫ©гҒ—гҒҹгҖӮ е‘ҠеҲҘи¬ӣжј”гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒҜгӮ„гӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ ж•ҷжҺҲгҒ«гҒӘгӮҠгҒҹгҒҰгҒ®й ғгҖҒе®ҡе№ҙгғ»йӮ„жҡҰиЁҳеҝөи«–еҸўгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гӮ’дҪңгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’е°Ғе»әйҒәзҝ’гҒ гҒЁжү№еҲӨгҒ—гҒҰгҖҒе°ҶжқҘгҒқгӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгҒҜгҒ—гҒӘгҒ„гҒЁеӨ§еЈ°гӮ’дёҠгҒ’гҒҹгҒ®гҒ«гҖҒд»ҠгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰз§ҒгҒҢгҒқгӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгӮ’гҒ§гҒҚгӮӢгҒӢгҖӮ"

-йҹ“еӣҪжӯҙеҸІз ”究дјҡгҒ®еҫҢиј©гҒҹгҒЎгҒҢдёҖеәҰгҒҠиҝҺгҒҲгҒ—гҒҹгҒЁиҒһгҒ„гҒҹгҒҢгҖӮ

"гҒҹгҒ еӨ•йЈҜгҒ§гӮӮдёҖз·’гҒ«йЈҹгҒ№гӮҲгҒҶгҒЁиЁҖгҒҶгҒ®гҒ§гҖҒиЎҢгҒЈгҒҰз°ЎеҚҳгҒӘеӣһйЎ§и«ҮгӮ’и©ұгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮӢгҖӮ йҹ“еӣҪжӯҙеҸІз ”究дјҡгҒҜ6жңҲжҠ—дәүгҒ®еҫҢгҒ®1988е№ҙгҒ«ж–°йҖІйҖІжӯ©еӯҰиҖ…гӮ’зө„з№”гҒ—гҒҰеүөз«ӢгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒз§ҒгҒҢеҲқд»Јдјҡй•·гӮ’еӢҷгӮҒгҒҹгҖӮ еӯҰиЎ“еӣЈдҪ“еҚ”иӯ°дјҡ(еӯҰеӣЈеҚ”)еҲқгҒ®еёёд»»д»ЈиЎЁгӮӮгӮ„гҒЈгҒҹгҖӮ"

еӣҪ家жғ…е ұйҷў йҒҺеҺ»дәӢ委гҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҒҹжҷӮ

и¬қзҪӘгҒЁе®№иөҰгҖҒе’Ңи§ЈгӮ’жңҹеҫ…гҒ—гҒҹ

гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢеҠ е®іиҖ…гҒҜеӨ§еЈ°гӮ’дёҠгҒ’

дҝқе®ҲиЁҖи«–гҒҢзңҹе®ҹгӮ’иҰҶгҒ„йҡ гҒ—гҒҹ

-гҒӘгҒңжӯҙеҸІгӮ’е°Ӯж”»гҒ—гҒҹгҒ®гҒӢ?

"зҗҶ科гӮ„е•ҶеӨ§гҒҜе«ҢгҒ„гҒ§гҖҒж–Ү科гҒӘгҒ®гҒ«ж–ҮеӯҰзҡ„иіҮиіӘгҒҜгҒӘгҒҸгҒҰгҖҒж”ҝжІ»гҒҜе«ҢгҒ„гҒ§гҖҒгҒқгӮҢгҒ§жӯҙеҸІеӯҰ科гҒ«иЎҢгҒЈгҒҹгҖӮ 3йҒёж”№жҶІеҸҚеҜҫгғҮгғўгҒ«еҮәгҒҰиЎҢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®жҷӮгҒҷгҒҗгҒ«еҮҰзҪ°гҒҜеҸ—гҒ‘гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒе°ҫгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹгҒ®гҒӢгҒҫгӮӮгҒӘгҒҸеӯҰеҶ…е•ҸйЎҢгӮ’еҸЈе®ҹгҒ«1е№ҙгҒ®жңүжңҹеҒңеӯҰгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгҖӮ 2еӯҰе№ҙгҒ гҒӢгӮүгҒЁеҠ жёӣгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгӮҲгҒҶгҒ гҒҢгҖҒжҺҲжҘӯж–ҷгҒҜжү•гҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒҢгӮүеҒңеӯҰгҒ«гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ ж јеҘҪгӮӮжӮӘгҒ„гҒ—гҖҒйҮ‘гҒҜжү•гӮҸгҒ•гӮҢгҒҰгҖҒжңҖжӮӘгҒ гҒЈгҒҹгҖӮ гҒҷгҒҗгҒ«еј·еҲ¶е…Ҙе–¶гҒ•гҒӣгӮүгӮҢгҒҰ3е№ҙеҫҢгҒ«з¶ӯж–°дҪ“еҲ¶дёӢгҒ§еҫ©еӯҰгҒ—гҒҹгҖӮ з·ҠжҖҘжҺӘзҪ®4еҸ·гҒ§зӣЈзҚ„иҰӢеӯҰгӮӮгҒ—гҒҹгҖӮ

е…ҘеӯҰ8е№ҙзӣ®гҒ®1976е№ҙеҲқгӮҒгҒ«еҚ’жҘӯгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®жҷӮгҒЎгӮҮгҒҶгҒ©еӨ§еӯҰйҷўгғ–гғјгғ гҒҢиө·гҒҚгҒҹгҖӮ з§ҒгҒҢеӨ§еӯҰйҷўгӮ’еҚ’жҘӯгҒҷгӮӢй ғгҒҢеӨ§еӯҰгҒ§дәәгӮ’дҪҝгҒ„е§ӢгӮҒгҒҹжҷӮгҒ гҖӮ дҝ®еЈ«еӯҰдҪҚгӮӮеҸ—гҒ‘гӮӢеүҚгҒ«гӮ«гғҲгғӘгғғгӮҜеӨ§гҒ®иҰҒи«ӢгҒ§йқ’з”°иІ·гҒ„ејҸгҒ«1981е№ҙгҒ«еёӯгӮ’еҫ—гҒҰгҖҒгҒқгӮҢгҒӢгӮү32е№ҙ6гғ¶жңҲгҒ«гӮҸгҒҹгӮҠе®ҲгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ"

-з–‘е•Ҹжӯ»зңҹзӣёз©¶жҳҺ委員дјҡгҖҒеӣҪ家жғ…е ұйҷўйҒҺеҺ»дәӢзңҹе®ҹзіҫжҳҺгӮ’йҖҡгҒ—гҒҹзҷәеұ•е§”е“ЎдјҡгҖҒзңҹе®ҹе’Ңи§ЈгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®йҒҺеҺ»дәӢж•ҙзҗҶ委員дјҡгҒӘгҒ©гҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҒҹгҖӮ

"з–‘е•Ҹжӯ»е§”гҒҜ2000пҪһ2002е№ҙгҒ«е§”е“ЎгӮ’еӢҷгӮҒгҒҹгҒ—гҖҒеӣҪ家жғ…е ұйҷўзҷәеұ•е§”гҒҜ2004пҪһ2007е№ҙгҒ«ж°‘й–“еҸӮеҠ иҖ…еҒҙе№№дәӢгӮ’еӢҷгӮҒгҒҰ委員長гҒЁгҒ—гҒҰз©әеёӯгҒ§гҒқгҒ®е ҙгӮ’дёү,еӣӣгғ¶жңҲеӢҷгӮҒгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ зңҹе®ҹе’Ң解委гҒҜ2007пҪһ2009е№ҙгҒ«е§”е“Ўй•·гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ"

-гҒ©гҒҶгҒ—гҒҰеӢҷгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢ?

"жӯҙеҸІеӯҰиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰйҒҺеҺ»жё…з®—е•ҸйЎҢгҒ«й–ўеҝғгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ—гҖҒ1995е№ҙе…Ёж–—з…ҘжӢҳжқҹеҮҰзҪ°йҒӢеӢ•гҒ®жҷӮгҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҒҰгҒӮгӮҢгҒ“гӮҢд»•дәӢгҒ«е‘јгҒ°гӮҢгҒҰйҖҡгҒЈгҒҹгҖӮ зңҹе®ҹе’Ң解委гҒҜ委員長任жңҹдәӨд»ЈжңҹгҒ«еҫҢ任委員長гҒҢиҰӢгҒӨгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ—гҒҰз§ҒгҒ«з„ЎзҗҶгҒ«з„ЎзҗҶгҒ«д»»гҒӣгҒҹгҖӮ"

-жҲҗжһңгӮ„ж„Ҹе‘ігӮ’и©•дҫЎгҒҷгӮӢгҒӘгӮүгҒ°гҖӮ

"з–‘е•Ҹжӯ»е§”гҒҜи§Јж”ҫзӣҙеҫҢгҒ®еҸҚж°‘зү№еҲҘ委д»ҘеҫҢеҲқгӮҒгҒҰдҪңгӮүгӮҢгҒҹйҒҺеҺ»дәӢзңҹзӣёз©¶жҳҺ委員дјҡгҒ гҖӮ йҒҺеҺ»дәӢ委гҒҜ1970е№ҙд»ЈгҒӢгӮүдёӯеҚ—зұіи»ҚдәӢзӢ¬иЈҒж”ҝжЁ©гҒҢеҙ©гӮҢгҒҹеҫҢгҖҒгҒқгҒ®еҫҢеҮҰзҗҶгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«дҪңгӮүгӮҢе§ӢгӮҒгҖҒгғһгғігғҮгғ©гҒ®еҚ—гӮўгғ•гғӘгӮ«е…ұе’ҢеӣҪгҒ§гҒқгҒ®дҫЎеҖӨгҒҢзўәиӘҚгҒ•гӮҢгҒҰдё–з•Ңзҡ„еӮҫеҗ‘гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ дёҖжҷӮзҡ„гҒ§йқһеҸёжі•зҡ„гҒӘгҒ“гӮҢгӮүж©ҹж§ӢгҒҜжі•еҫӢгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸзҗҶжҖ§гҒЁеёёиӯҳгҖҒеҗҲзҗҶзҡ„иӯ°и«–гӮ’йҖҡгҒҳгҒҹе•ҸйЎҢи§ЈжұәгӮ’жҢҮеҗ‘гҒҷгӮӢгҖӮ е№іе’Ңзҡ„ж–№жі•гҒ§жӯҙеҸІи»ўжҸӣгӮ’жҲҗгҒ—йҒӮгҒ’гӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒдё–з•ҢеҸІзҡ„гҒӘж„Ҹе‘ігӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҒқгӮҢгҒҜжҖқгҒЈгҒҹгӮҲгӮҠйӣЈгҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ ж №жң¬и¶Јж—ЁгҒҜеҫ№еә•гҒ—гҒҹзңҹе®ҹзіҫжҳҺгӮ’еүҚжҸҗгҒ«гҖҒеӣҪ家гҒЁеҠ е®іиҖ…гҒҢиӘӨгӮҠгӮ’зҺҮзӣҙгҒ«иӘҚгӮҒгҒҰеҝғгӮҲгӮҠи¬қгӮҢгҒ°иў«е®іиҖ…гҒҢиЁұгҒ—гҒҰе’Ңи§ЈгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ гҖӮ гҒ гҒҢгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜеҠ е®іиҖ…гҒ®ж–№гҒҢдҪҷиЁҲгҒ«еӨ§еЈ°гӮ’дёҠгҒ’гӮӢеӣҪгҒ гҖӮ гӮҖгҒ—гӮҚиҮӘеҲҶгҒҹгҒЎгҒҢвҖҳжҲ‘гҖ…гҒҢеӨ§йҹ“ж°‘еӣҪгӮ’е®ҲгҒЈгҒҹвҖҷгҒЁдё»ејөгҒҷгӮӢгҖӮ дҝқе®ҲиЁҖи«–гҒ®жӮӘгҒ гҒҸгҒҝгҒЁжЁӘжҡҙгӮӮеӨ§гҒҚгҒӘйҡңе®ізү©гҒ гҒЈгҒҹгҖӮ зңҹе®ҹзіҫжҳҺгҒҜдәәй–“гҒҢиҖҗгҒҲгӮүгӮҢгӮӢй ҳеҹҹгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгҒЁе“ІеӯҰзҡ„гҒ«жӮ©гӮ“гҒ гҖӮ"

-е…Ҳж—ҘгғүгӮӨгғ„гҒ«иЎҢгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҒҢгҖҒйҒҺеҺ»дәӢжё…з®—гҒЁй–ўйҖЈгҒ—гҒҰгғүгӮӨгғ„гҒЁгӮҸгҒҢеӣҪгӮ’жҜ”ијғгҒҷгӮӢгҒӘгӮүгҒ°?

"гғүгӮӨгғ„гӮӮдёҖиҲ¬гҒ®дәәгҒҹгҒЎгҒ®й–ўеҝғгҒҢдҪҺгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§гҒҜеҗҢгҒҳгҒ гҖӮ гҒҹгҒ гҒ—иӮІгҒЎгӮҶгҒҸдё–д»ЈгҒҢж—ўжҲҗдё–д»ЈгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгғҠгғҒ гғ’гғғгғҲгғ©гғјгҒ®жҷӮгҒ©гӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгӮ’гҒ—гҒҹгҒ®гҒӢгҒ«й–ўеҝғгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҖҒзө¶гҒҲгҒҡе•ҸйЎҢжҸҗиө·гӮ’гҒҷгӮӢгҖӮ гҒ“гӮҢгҒҜж•ҷиӮІгҒ®еҠӣгҒ гҖӮ 68йқ©е‘ҪгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгӮӮзӨҫдјҡзҡ„гҒӘе•ҸйЎҢжҸҗиө·гҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ зҹҘиӯҳдәәгҖҒзҹҘжҖ§дәәгҒҢгҒҹгҒЁгҒҲе°‘ж•°гҒ§гҒҜгҒӮгҒЈгҒҰгӮӮе•ҸйЎҢжҸҗиө·гӮ’гҒҷгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгӮҢгҒҢжӯЈгҒ—гҒҸжӯЈзҫ©гҒ§гҒӮгӮӢжҷӮгҒҜиЁҖи«–гҒҢгҒқгӮҢгӮ’еәғгӮҒгҒҰжӯЈгҒ—гҒ„ж–№еҗ‘гҒ«дё–и«–гӮ’йӣҶгӮҒгҒҰиЎҢгҒҸгҖӮ гҒ гҒҢгҖҒгӮҸгҒҢеӣҪгҒ§гҒҜгҒқгҒ®еҸҚеҜҫгҒ гҖӮ дёӢгҒӢгӮүе•ҸйЎҢжҸҗиө·гҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҰгӮӮгҖҒгҒқгӮҢгӮ’еәғгӮҒгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸдҝқе®ҲиЁҖи«–гҒҢжӯӘжӣІгҒ—иҰҶгҒ„йҡ гҒ—гҒҰж®әгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮ"

-зҹҘзҡ„йўЁеңҹгҒ«е·®гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒӢпјҹ

"гғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒҜе•“и’ҷжҷӮд»Јд»ҘжқҘгҖҒй•·гҒ„й–“гҒ®иҝ‘д»ЈгҒ®дјқзөұгҒ®дёӯгҒ§зҗҶжҖ§гҒЁеёёиӯҳгӮ’йӣўгӮҢгҒҰгҒҜеӯҳеңЁгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„зӨҫдјҡгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ з§ҒгҒҹгҒЎгӮӮжңқй®®д»ҘжқҘгҒ®зҹҘзҡ„дјқзөұгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒж—ҘеёқжҷӮд»ЈгҒЁи§Јж”ҫгҖҒ6.25жҲҰдәү(иЁіжіЁ:жңқй®®жҲҰдәү)гҒӘгҒ©гӮ’зөҢгҒҰгҖҒжЁ©еЁҒдё»зҫ©зөұжІ»гҒҫгҒ§йҮҚгҒӘгӮҠеҗҲзҗҶгҒЁзҗҶжҖ§гҒ®еңҹеҸ°гҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©еҙ©еЈҠгҒ—гҒҹгҖӮ гҒқгҒ®йҡҷгҒ«еҲ©зӣҠйӣҶеӣЈгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹдҝқе®ҲеҸізҝјгҒҢе…¬зҡ„й ҳеҹҹгӮ’з§Ғзҡ„гҒ«жҺҢжҸЎгҒ—гҖҒзҹҘзҡ„жҡҙеҠӣгӮ’жҢҜгӮҠеӣһгҒ—гҒҹгҖӮ иҰӘж—Ҙж—ўеҫ—жЁ©еӢўеҠӣгҒҜеӨ–еӢўгҒЁиіҮжң¬гҖҒжЁ©еҠӣгҒ®и…җж•—ж§ӢйҖ гҒ®дёӯгҒ§зўәеӣәгҒҹгӮӢж”Ҝй…Қй ҳеҹҹгӮ’ж§ӢзҜүгҒ—гҒҹгҖӮ гҒқгҒ®жһ зө„гҒҝгҒӢгӮүжҠңгҒ‘еҮәгҒӣгҒ°иӘ°гӮӮз”ҹгҒҚж®ӢгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ зҹҘзҡ„йўЁеңҹгҒ®иҚ’е»ғеҢ–гҒҜйҒҝгҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ жө…и–„гҒӘзҹҘзҡ„йўЁеңҹгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢд»Ҡз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®жҷӮд»ЈгҒҢжңҖгӮӮж·ұеҲ»гҒ«жӮ©гҒҝе…ӢжңҚгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„иӘІйЎҢгҒ гҒЁиҖғгҒҲгӮӢгҖӮ

еҚ—еҢ—гӮӮеҗҢгҒҳгҒ гҖӮ еҢ—гҒҜеҘҮеҪўзҡ„гҒӘеҚ—гҒҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°еӯҳеңЁгҒ§гҒҚгҒҡгҖҒеҚ—гӮӮгҒҫгҒҹгҖҒжҷӮд»ЈйҢҜиӘӨзҡ„гҒӘеҢ—гҒӘгҒ—гҒ«гҒҜеӯҳеңЁгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮ гҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒе…Ёйқўзҡ„еҜҫжұәгҒ§гҒӘгҒ„йҒ©еҪ“гҒӘж°ҙжә–гҒ®з·ҠејөгҒЁи‘ӣи—ӨгӮ’з¶ӯжҢҒгҒ—гҒҰж•өеҜҫзҡ„е…ұеӯҳгӮ’и©ҰгҒҝгӮӢгҖӮ еӨ–еӢўгӮӮгҒқгӮҢгӮ’жңӣгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ гҖӮ иӯҳиҖ…еұӨгҒ•гҒҲжҘөгӮҒгҒҰеҪ“然иҰ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘйўЁеңҹгӮ’гҖҒдҪ•дё–д»ЈгҒӢеҫҢгҒ«жҢҜгӮҠиҝ”гҒЈгҒҰгҒҝгӮӢгҒӘгӮүгҒ°зңҹгҒ«зҗҶи§ЈгҒ—йӣЈгҒҸж„ҡгҒӢгҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

зөҗеұҖгҖҒеҲҶж–ӯдҪ“еҲ¶гҒҢе•ҸйЎҢгҒ гҖӮ йҮ‘гғ»зӣ§ж”ҝеәңгҒ®жҷӮгҖҒеҲҶж–ӯж—ўеҫ—жЁ©гҒҢеӢ•жҸәгҒҷгӮӢгӮ„еҪјгӮүгҒҜвҖҳеӨұгӮҸгӮҢгҒҹ10е№ҙвҖҷгҒЁйЁ’гҒ„гҒ гҒ—гҖҒжқҺжҳҺеҚҡж”ҝжЁ©д»ҘеҫҢгҒқгӮҢгӮ’еҶҚж§ӢзҜүгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ"

NLLгӮ’жҢҜгӮҠгҒӢгҒ–гҒ—йҒёжҢҷгҒ«еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰ

еҚ—еҢ—з·ҠејөгӮ’еҶҚгҒіз©ҚгҒҝдёҠгҒ’гӮӢеӢўеҠӣгҒ©гӮӮ

ж„ҡгҒӢгҒ§зҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„

зўәе®ҹгҒ«иЁҳйҢІгҒ—гҒҰеҫҢдё–гҒ«ж®ӢгҒҷ

-еӣҪ家жғ…е ұйҷўеӨ§зөұй ҳйҒёжҢҷдёҚжі•д»Ӣе…ҘгҒЁиҘҝжө·(гӮҪгғҳ)еҢ—ж–№еўғз•Ңз·ҡи«–иӯ°гҒҢжҝҖгҒ—гҒ„гҖӮ

"жЁ©еЁҒдё»зҫ©ж”ҝжЁ©жҷӮгҒҜеҢ—ж–№еўғз•Ңз·ҡгҒ«з”ҹеҚҠеҸҜгҒ«и§ҰгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜжӯўгӮҒгӮҲгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢеҹәжң¬ж”ҝзӯ–ж–№еҗ‘гҒ гҒЈгҒҹгҖӮ гҒқгҒ®еҫҢгҖҒйҮ‘гғ»зӣ§ж”ҝжЁ©гҒ«гҒӘгӮӢгҒЁдҝқе®ҲеҸізҝјгҒ®ж”»ж’ғгҒҢе§ӢгҒҫгҒЈгҒҹгҖӮ ж„Ҹеӣізҡ„гҒ«гҒқгҒ®зҘһзөҢзҜҖгҒ«и§ҰгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰдёҚе®үиҰҒеӣ гӮ’дҪңгӮҠеҮәгҒ—гҒҹгҒ®гҒ гҖӮ д»ҠгҒҜдёҖжӯ©йҖІгӮ“гҒ§гҖҒгҒқгӮҢгӮ’з…ҪгҒЈгҒҰйҒёжҢҷе·ҘдҪңгҒӘгҒ©гҒ«жҘөз«ҜгҒ«жҙ»з”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

зӣ§е…ғеӨ§зөұй ҳгҒҢжңҖгӮӮй«ҳгҒҸи©•дҫЎгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢ10гғ»4е…ұеҗҢе®ЈиЁҖгҒ§еҢ—ж–№еўғз•Ңз·ҡгҒ«й–ўгҒҷгӮӢзҸҫе®ҹзҡ„гҒ§йҒ©еҲҮгҒӘдәҢиҖ…жҠһдёҖи§Јжұәзӯ–гӮ’жҸҗзӨәгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ гҖӮ ж—ўеҫ—жЁ©еӢўеҠӣгҒҜгҒқгӮҢгҒҢе®ҹзҸҫгҒ•гӮҢгӮҢгҒ°гҖҒиҮӘеҲҶгҒҹгҒЎгҒ®еӯҳз«Ӣж №жӢ гҒҢеҙ©гӮҢгӮӢгҒЁиҰӢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ гҖӮ еҪјгӮүгҒ®дёҖйғЁгҒҜзҙ…иЎӣе…өзҡ„зІҫзҘһж§ӢйҖ гҖҒгӮҝгғӘгғҗгғізҡ„иҖғгҒҲж–№гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢзӣІеӢ•дё»зҫ©иҖ…гҒ гҖӮ ж§ӢжҲҗе“Ўе…ЁдҪ“гҒ®й•·жңҹзҡ„еҲ©зӣҠгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒзӣ®еүҚгҒ®иҮӘеҲҶгҒ®еҲ©зӣҠгҒ гҒ‘гӮ’иҖғгҒҲгҒӘгҒҢгӮүжҡҙеҠӣзҡ„гҒӘеӨ§иЎҶз…ҪеӢ•гӮ’ж—Ҙеёёзҡ„гҒ«иЎҢгҒҶзЎ¬зӣҙгҒ—гҒҹгҒқгҒ®ж—Ҙжҡ®гӮүгҒ—ж”ҝжІ»еҪўж…ӢгӮ’иҰӢгҒӣгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ"

-еҶҚгҒіеӢүеј·гҒҷгӮӢгҒӘгӮүгҒ°иҖғеҸӨеӯҰгӮ’гҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҹгҒЁгҒӢгҖӮ

"зҸҫе®ҹеҲ¶зҙ„гҒ®гҒӘгҒ„еҸӨд»ЈеҸІз ”究гҒҢиүҜгҒҸиҰӢгҒҲгҒҹгҖӮ гҒ гҒҢгҖҒз§ҒгҒҢеӢүеј·гҒ—гҒҹ1970пҪһ80е№ҙд»ЈгҒҜжөӘжј«зҡ„гҒ§гӮӮгҖҒеӢүеј·гҒ«е°ӮеҝөгҒ§гҒҚгӮӢжҷӮжңҹгҒ§гӮӮгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ гҒқгӮҢгҒ§гӮӮиҮӘеҲҶгҒ®йҒёжҠһгӮ’еҫҢжӮ”гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ гҒқгҒ®жҷӮжңҹгҒ«гҒҜиҝ‘зҸҫд»ЈеҸІз ”究гҒҜеҝҢйҒҝй ҳеҹҹгҒ гҒЈгҒҹгҖӮ вҖҳ1798е№ҙжӯЈзҘ–жң«жңҹзӨҫдјҡе•ҸйЎҢвҖҷгҒҢгҒӢгӮҚгҒҶгҒҳгҒҰжүұгҒҲгӮӢжңҖиҝ‘дё–гҒ®з ”究гғҶгғјгғһгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ е°Ӯд»»гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹеҫҢвҖҳ1863е№ҙе“Іе®—жңқгҒ®иҫІж°‘жҠ—дәүвҖҷгҖҒвҖҳжқұеӯҰиҫІж°‘жҲҰдәүвҖҷзӯүгҒ«й–ўгҒҷгӮӢи«–ж–ҮгӮ’жӣёгҒ„гҒҹгҖӮ е…ЁгҒҰиӢҰз—ӣгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹең°ж–№ж°‘гҒ«й–ўгҒҷгӮӢдёҠз–Ҹж–Үгғ»йҡ еҜҶзү№дҪҝе ұе‘Ҡгғ»ең°ж–№йҰ–й ҳгҒ®е»әиӯ°ж–ҮгҒӘгҒ©гӮ’еҲҶжһҗгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҖӮ гҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҰӢгӮҢгҒ°з§ҒгҒҜжңқй®®жң«жңҹд»ҘеҫҢгҒ®дёӢгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгҒЈгҒҹжҠөжҠ—гҖҒиҫІж°‘жҠ—жҲҰгҒ®еҸІе®ҹгҖҒйҒӢеӢ•еҸІгҖҒжҲҰдәүгҖҒж°‘дё»еҢ–гҖҒеёӮж°‘жҠ—дәүгӮ’дёҖиІ«гҒ—гҒҰжүұгҒЈгҒҹгҖӮ гҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘз ”з©¶гӮ’йҖҡгҒҳгҒҰзӨҫдјҡеӨүеӢ•гҒ®еӢ•еҠӣгҒҜдҪ•гҒӢгҖҒгҒ©гӮ“гҒӘйҒҺзЁӢгӮ’зөҢгҒҰжӯҙеҸІгҒҢзҷәеұ•гҒҷгӮӢгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«жӢҳгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҖӮ

1985е№ҙ1еӯҰжңҹгҒ®жҷӮгҖҒйҹ“еӣҪзҸҫд»ЈеҸІи¬ӣеә§гӮ’й–ӢиЁӯгҒ—гҒҹгҖӮ гӮҸгҒҢеӣҪгҒ®еӨ§еӯҰеҸІеӯҰ科гҒ§йҹ“еӣҪзҸҫд»ЈеҸІи¬ӣеә§гӮ’жӯЈејҸ科зӣ®гҒЁгҒ—гҒҰй–ӢиЁӯгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜгҒқгӮҢгҒҢжңҖеҲқгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ"

-ж°‘дё»еҠҙеғҚе…ҡз¶ұй ҳеҲ¶е®ҡ委員長гҒҜгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰеј•гҒҚеҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢ?

"1999е№ҙеҪ“жҷӮгӮҜгӮ©гғігғ»гғЁгғігӮ®гғ«еүөе…ҡжә–еӮҷ委員長гҒ®иҰҒи«ӢгҒ§гҒқгӮҢгӮ’еј•гҒҚеҸ—гҒ‘гҖҒ40дәәдҪҷгӮҠгҒ®е§”е“ЎгҒҹгҒЎгҒЁе…ұеҗҢдҪңжҘӯгӮ’гҒ—гҒҹгҖӮ 2000е№ҙгҒ®ж°‘дё»еҠҙеғҚе…ҡеүөе…ҡгҒҜгҖҒеҠҙеғҚиҖ…й—ҳдәүгҒ®з·Ҹжұәз®—гҒ§гҒӮгӮҠзҹҘиӯҳеұӨгҒЁйҖІжӯ©еӢўеҠӣгҒ®з·ҸзөҗйӣҶгҒ гҒЈгҒҹгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҖӮ гҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰз¶ұй ҳгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢй–ўеҝғгҒҢйқһеёёгҒ«еӨ§гҒҚгҒӢгҒЈгҒҹгҒ—гҖҒзЁ®гҖ…гҒ®и«–дәүзҡ„ж”ҝжҙҫгҒҢеҜҫз«ӢгҒ—гҒҹзҠ¶жіҒгҒ§е®№жҳ“гҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ ж°‘дё»еҠҙеғҚе…ҡз¶ұй ҳгҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒдёҖж–№гҒ§гҒҜеҪ“жҷӮгҒ®йҹ“еӣҪзӨҫдјҡгҒҢжҢҮеҗ‘гҒҷгӮӢзҗҶеҝөзҡ„жҢҮжЁҷгҒ§гҒӮгӮҠзҗҶжғігҒ гҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігӮ’жҢҒгҒҹгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ йҹ“еӣҪзҹҘжҖ§еҸІгҒ§гӮӮгҒқгӮҢгҒӘгӮҠгҒ®иұЎеҫҙзҡ„ж„Ҹе‘ігӮ’жҢҒгҒӨгӮӮгҒ®гҒ гҒЁиҰӢгӮӢгҖӮ еҖӢдәәзҡ„гҒ«гҒ“гӮҢгӮ’гӮҲгҒҸгӮ„гҒЈгҒҹгҒЁж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ"

иЁіJ.S(5531еӯ—)